まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

カーテン作りをシリーズで投稿させていただいております。

①用尺の計算②柄の向きの把握③ハギ目の始末④芯の設置⑤1.5倍ひだ作り⑥裾上げ⑦ベルト作り⑧総まとめという流れで投稿してまいります。

このたびはいよいよ後半、⑤1.5倍ひだ作りの場面になります。

実はこの投稿をする2か月前にはすでに一度完成させているのですが、思うように仕上がりませんでした。

いくつもの点に納得いかない部分が多く、このままでカーテンをこの先何十年も使っていくと、おそらく見るたびに心地が良くないのではないかと考えました。

そう思うとおのずと答えが出ました、「作り直そう、今の苦労は一瞬、カーテンは一生物である」と。

この先の長い年月の使用を考えると、今のやり直しなどほんのわずかな期間に過ぎないという結論です。

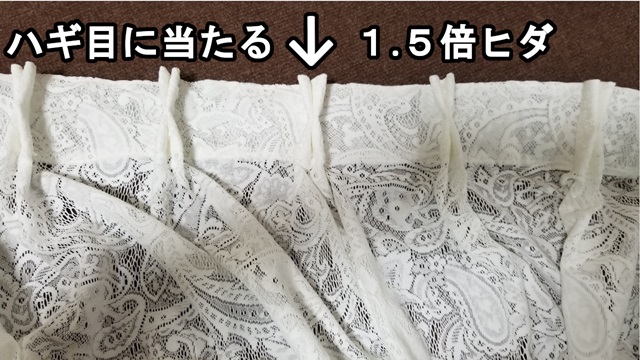

ひだは8.75cm分必要で間が12.5cmの場合の14個のひだ作り、思いのほか難しくはないのが意外、誰もが美しく仕上げられる

生地屋様からいただいたレシピの式にそれぞれの製作物の場合を当てはめるだけなので、ここでは多種にケースが渡るとしまして、実際にやった数字の例で進めたいと思います。

ただ、空間の12.5cmに関しては平均的な基準で設定されていたようなので、ひだとひだの間は12.5cmくらいの空きなのだということで覚えておくのは結構だと思います。

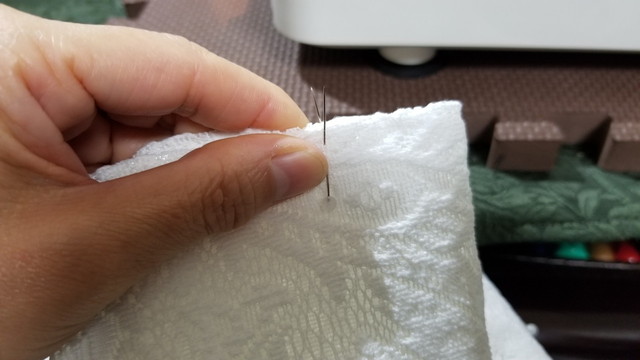

端から3cmの箇所に1つ打ちます。

次に、そこから8.75cmの「ひだの分」を1つ打ちます。

更にその隣に12.5cmの「空間の分」を1つ打ちます。

その後は、8.75cm、12.5cmと交互にひだと空間を打っていきます。

こうして、1か所に集まった4本の糸を玉止めとして針で裏面へ隠します。

このままブチッと糸を切るのは後から見る美しさを考えるとお勧めではありません。

そして、ここでもう1つ重要な注意点。

それは、どこで戻るかの地点ですが、元の縫ってある線の「6mm程度手前」でやめます。

その6mmというのは、後でフックを通すための重要な空洞のトンネルなのです。

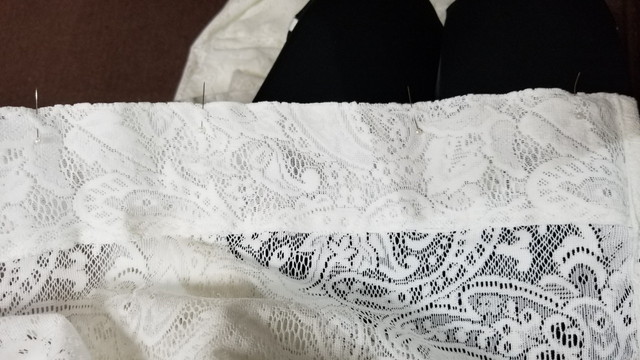

この「ハギ目とヒダの重なり」はよく起こることなのです。

済んでしまった過去の段階の③ハギ目の始末がここで重要性を発揮。

この時に、もし袋縫いをしていたら。。と考えるとこの様相では済まなかったものになってしまうのです。

オーダーメイド屋様はこの「重なり」を避けるように計算し、袋縫いを重視されますので、生地が調整分余計に必要だと想像します。

自作では、この重なりを受け入れ、それでも他の箇所と変わらぬ馴染み具合を追求した方がもったいなくないのでは。。

最初の段階のハギ目の縫いは「耳」を使った両割り始末のみをお勧めします。

↑このやり直し前の時は、芯の部分も1つ余分に折ってただでさえ野暮ったかったのでなおさら厚みが増して不格好でした。

全体にすっきりと余計な厚みを出さない1つ1つの細かい工夫がスタイリッシュに仕上がることの集大成を作っていくようなのです。

今回はここまでです。

最後の⑧で出来上がって実際にインテリアに設置された様子を後日すべて終了後に映しまして、1つのブログ記事に掲載します。

あとがき

大切なのは、カーテンはそれほど頻繁に交換するものではないインテリアであるということです。

もしかしたら、一生物にもなるのです。

そうすると、その一瞬の楽をとるのか一生の後悔を味わうのかというと少し大げさですが、今ここで少し引っ掛かりがあるなら迷わずほどいてやり直すことをお勧めします。

これは、「最高の綺麗事」とも呼べる拘りです(^-^)。