まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ロックミシンは何か複雑な作りのような気がしてしょうがないです。

そんなロックミシンの中でも極めてシンプルな分かりやすい構造であるとの「JUKI:MO522」を2020年頃中古品で購入。

きっかけは一重仕立ての縫い代の始末に必要だったからです。

以前に【706】という記事でこの同じ「MO522」についてお伝えしていました。

その時の内容というのが、針が折れてしまった時の針の交換の時のドライバーなどを使ってネジを緩めたりする作業中心。

このたびは、焦点が違いまして、出来上がりのループが綺麗に出来上がらない原因を突き止めたという内容です。

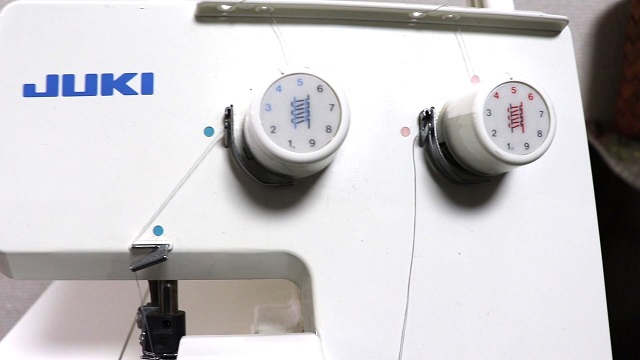

最初にお伝えしておきますと、何が原因だったのかは「糸調子がね」という針金のようなダイヤルに附随した部品、ここから糸が外れていたことです。

どうもロックミシンは振動でも糸が外れやすいと思われますので、まめなチェックをお勧め、一度は通っていても途中からはずみで外れることもあるということです。

シンプルな構造のロックミシンならではなのか!?糸ループがぐちゃぐちゃの時の原因を探る時にまずチェックしたい「糸調子がね」

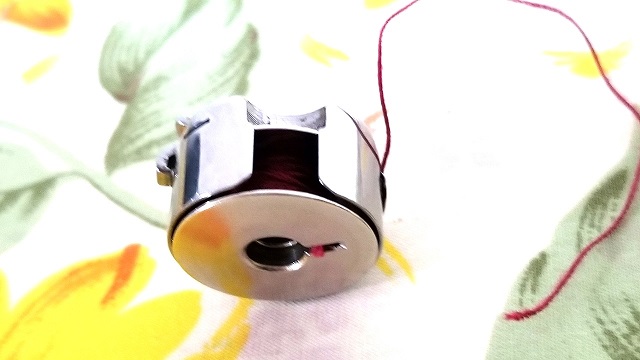

糸は、現在90番を設置していますが、50-60番でもOKとのことです(ミシン屋様より)。

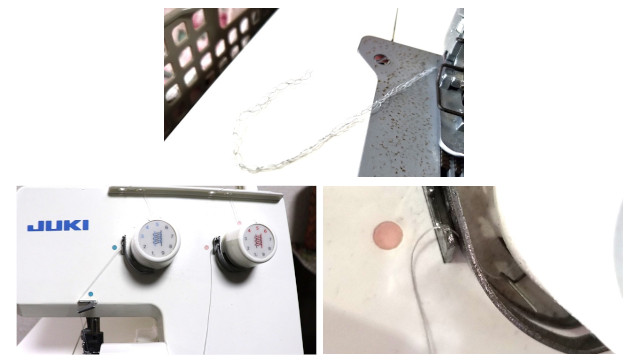

こんな写真も保存しておくと、今後の糸通しの際に参考になるかもしれません。

通常糸は通しっぱなしがロックミシンの場合は良いです。

さて、このたびのハプニングなのですが、糸が通しっ放しであったのに、何かのはずみで不具合が起きていました。

糸ループの出来上がりがぐちゃぐちゃだったのです。

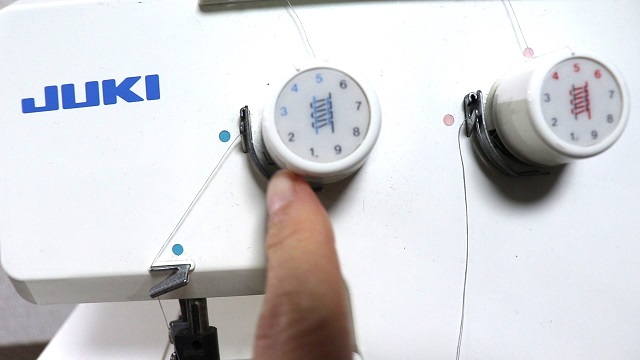

この時には、「糸が通っていない場所がある」と見るのが基本です。

これが、引っ掛からずにそのままだというのが多くの場合原因であったということが実体験データです。

この度の原因は、この右のピンクの方の糸のひっかかりが何らかの弾みで外れて、気が付かずにいました。

ここに糸が引っ掛からずに難なく通ったかのような様子だったのですが、ここ1つ通っていないだけでロックが出来上がらないという重要な箇所となります。

それに気づくまでの時間が結構あり、この機会の学びによって今後はここを最初に見ていくということになりました。

ループが上手くできない不具合の時には、必ずここをチェックすることをお勧めします。

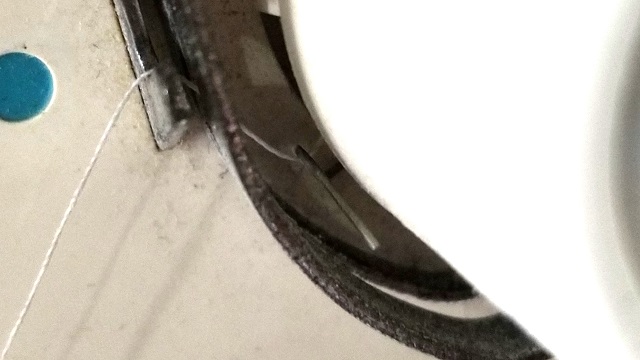

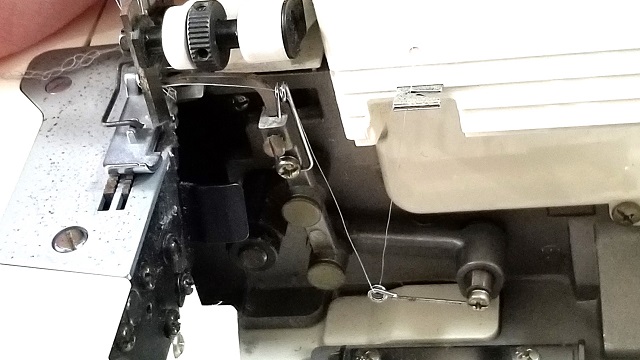

では、先ほど後でお見せするというお話の糸が通っていく内部の様子をどうぞ↓。

一度下に向かったのに、V時に上に向かう経路には、おそらく糸調子を最初から整える工夫のような仕組みを感じます。

あとがき

【706】では不十分だった「JUKI:MO522」のその他のノウハウを当記事でお伝えできました。

実は、ロックミシンはあまり使わないのです。

バッグ作りはほとんどロックが必要ありませんが、ある時厚みのある生地で一重仕立てで巾着袋を作る時にロックの必要性が出てきたことというきっかけがありました。

本当につくづく思うのが、「イレギュラー」の大切さです。

このいつもと違う製作なくしてロックミシンのノウハウに足を踏み入れることすらなかったかもしれないからです。

ロックミシン機能は、家庭用ミシンでも縁かがり機能としてあるのですが、ロック専用とは随分その出来上がりが違います。

やはりロック専用のミシンのロック始末は美しく整っているのです。

ただ、このこと最後にお伝えしたいのです。

ロック始末の向き出しは、摩擦や接触には弱いので、擦れや傷みが起こりやすいのです。

ロックをかけっ放した製作ではなく、さらにそれを奥に隠すような工夫がさらなる上質な奥ゆかしいお仕立てになるのではないかと思うのです(^-^)。