まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたびは、調達したてホヤホヤの生地を4点ご紹介致します。

もともと椅子のクッションカバーを2種類作ろうとカーテン地を探しに生地屋様へ向かったのが目的でした。

ただ、誘惑多し。。

魅力的な生地のラインナップに思わず購入後も他の生地を見てしまいます(^_^;)。

現在の10月末では、すっかり秋冬の展示に様変わりが完了しいて、あったかい生地の購買意欲をそそります。

よく訪れます「大塚屋」様は、反物と並行しイメージの為の見本サンプル生地を展示されそのラインナップが見やすくなっています。

反物を直接見る場合、中表に巻いてあることも多くイメージがわきにくいので、展示はとても有難いです。

まるで常に「展示会場」のよう、今後も末永く続いていくお店、今後もずっとあってほしいお店だと思っています。

4点共凹凸感がある素敵なジャガード生地、最後1点のはこれまでずっと切望していたフクレ加工がされた「迷彩柄」の新しい姿だった【1359】

実家の方で新築がありました。

これまでの椅子を綺麗に拭いて掃除をし、新しく低反発クッションの椅子カバーを作っています。

低反発の中身はそのまま洗濯して利用していきます。

細かいお話ですと、低反発の素材自体に内袋がコンビになってその中に入っているものなのです。

内袋を交換した新調の素材は不要のパイル地シーツを利用。

さらにインテリア性のあるカーテン地でクッションカバーを作ります。

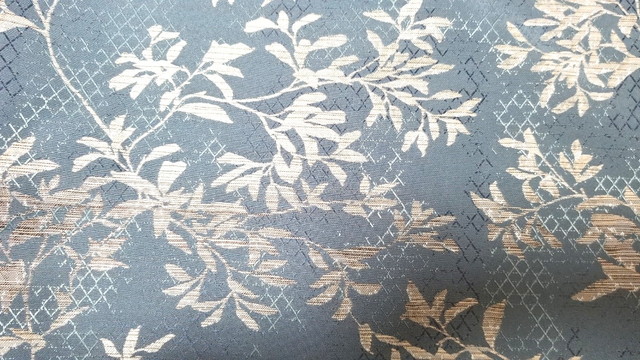

新築の実家のお部屋の全体のインテリアのイメージとして、この草木柄は統一されたモチーフとなっていきました。

色や素材違いでも、とにかくこの「花が無い草木」というところがパッと見た時のすっきり感を感じます。

年月をかけながら様々なこの同一モチーフで探した地道な結果としてインテリアが出来上がっていったのです。

いずれ、これらが配置されたインテリア自体を動画で映してアップする予定ですのでお楽しみにどうぞ(^-^)p

先程の草木柄とはボタニカルのデザインがうんと変わります。

この柄はピアノの椅子のカバーですので、リビング用。

そのリビングのテイストを意識した柄を変えて選択しているのです。

結果は出来上がって合わせてみないと分かりませんが、合わない場合はまた考え直してこれを別の場所に使うことを考えると思います。

実家との距離があるため、想像と結果が違うことも多々あり注意したいのはカーテンなどですね。

サイズが決まっていて、別の場所で対応が難しいのがカーテン。

しっかりと吟味していかねばならないのですが、とは言え、カーテンはお部屋が無地ならどんな柄でも合ってくるという融通もあります。

定番の黒の撥水ということでとりあえず使い道があると考え購入。

この生地は同じ黒もベージュ、ブルーグレー、青など多種の色を使わせていただいてまいりました。

その中でも定番の黒が45cmという使いやすい長さでゲット。

そして、最後のご紹介が、衝動買いの生地になります。

ぷっくりと膨らんだ加工の立体感が感じられる生地が非常に魅力的。

迷彩柄を「さながら」ではなく、抽象的に柔らかく表現しているところも素敵です。

美しいですね♪。

ブリスタージャカードはニットであることが多く、過去に類似の生地で巾着袋を作りました↓。

どうしてもお得な生地を買いたいと思うのですが、「また必要になったその時で良いから購入し過ぎはストックが増えるだけであるから注意」という考え方が1つあります。

その一方で、「今購入しなければ二度と出会えない生地であるからピンと来たこの機会に購入してストックしておくべきだ」という考え方もあります。

後者の場合がまさに今回の迷彩柄のブリスター生地のケースに該当しました。

あとがき

ミラクルな出会いの迷彩柄の生地・クッションカバー用のブルーグレーの草木柄・クリームイエローの薔薇柄もすべて「ピン」と来ています。

いずれも新着生地だと思いますので新鮮でした。

インテリア作りも一瞬では完成に至らないです。

少しずつ手間をかけながら、こだわった柄を入れながらカバーや敷物を少しずつ独自のインテリア空間を作っていくのです。