まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

これまでハンドメイドバッグのフラップポケットを幾度となく製作してまいりましたが、このたびが初めての作り方になるという作り方で実験をしました。

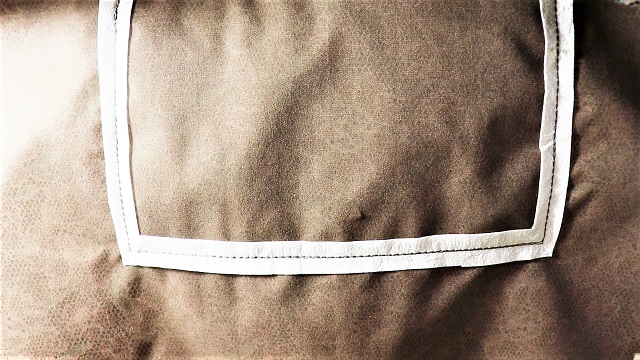

というのも、ポケットに使用する生地が薄手で、フラップの美しいカーブライン、袋布の角の美しい尖りなどが薄手の生地であることが原因で歪むことを解消するためです。

ミシンの押さえとの摩擦で上手く回転せず、歪むことが多いです。

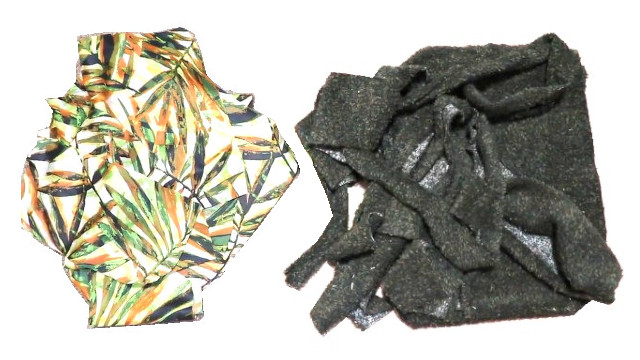

とはいえ、服地は本来バッグには使われないことでバッグに使用ということ自体がそもそも個性的。

よくあるバッグとの差別化で採用しているところを軸に置いていることをまずはご理解いただきたいと思います。

それでもデメリットがあった場合のケースとして、このたびのような「ハード薄芯」を思い切って全面に貼るということでフォローしていくのです。

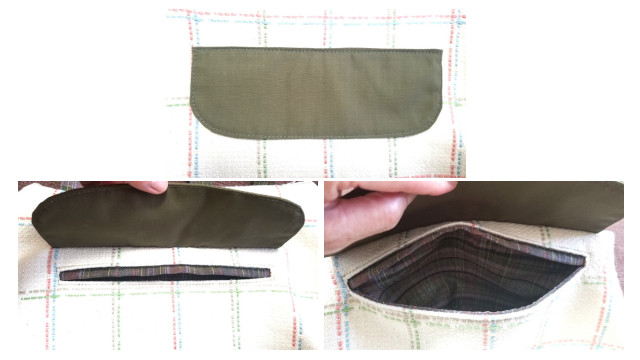

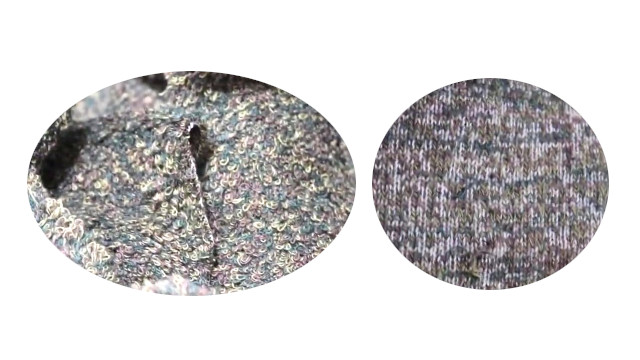

接着芯に加えて全面にハード薄芯を貼った結果、驚くほど立派な凛々しいフラップポケットへ、永続的なバッグの1パーツとなった

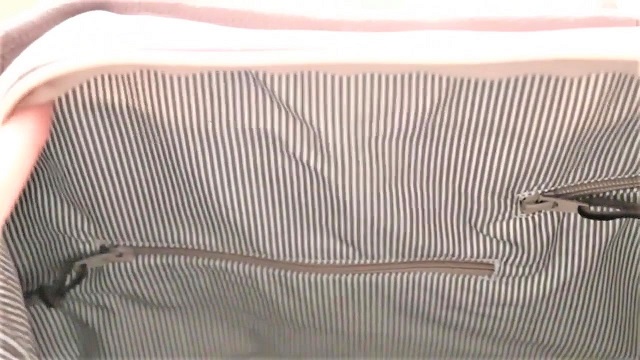

通常接着芯は全面パーツに貼っております。

しかし、それだけでは、明らかにとろみがあるままであり、ポケットが綺麗なラインにならないということが確実です。

ということで、ボンドで縫い代に貼ったハード薄芯内蔵のフラップポケットが出来上がっていく様子をお伝えしたいと思います。

ポケットの袋は「わ」ですので、広げた状態で「ハード薄芯」を貼ると、出来上がりは2枚分入っていることになります。

手触りの確認では、ちょうど良い強固さです。

気持ちの良い綺麗なライン。

これをハード薄芯を貼らずに接着芯だけの状態で作るとここまでの綺麗なラインにはならなかったと思います。

薄い所へ結構しっかりとしたものを縫い付けることで、花柄の方の生地の傷みを防ぐために、縫い付けは裏側に当て芯を全体に当てます。

実験の結果からは、ハード薄芯を全面に貼ったことはこの度の薄手生地には大正解でした。

ここまではっきりとした綺麗なラインの実現は、これまで一部だけに貼った伸び止めテープを遥かに上回るものです。

ただ注意点としましては、今回の生地が極薄であったことでうまくできたということ、それ以外の中肉や厚地には「野暮」ということになります。

どんな生地に有効なのかということで言うと、「薄手の生地に限る」という条件を付けたやり方です。

あとがき

独学でミシンを扱ってハンドメイドバッグをお作りしてまいりました。

もう、今更お洋服の縫製を学ぶことはありません。

こういった者の良さは、固定観念を持っていないことです。

とにかく良い結果になれば、それは「有り」なのだと進めていき、研究の一過程としてチャレンジしていくことが大切です(^-^)。