まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

昨年末くらいから、肌がボロボロと荒れたり、乾燥したりしてきたのが、この5月くらいで限界に達し、いよいよ皮膚科へ。

なんと、軽いアトピーのもよう。

ショックでしたが、薬以外でもケアできることを探ります。

1つは、単純に紫外線対策として「日傘」を持ってみようと決意。

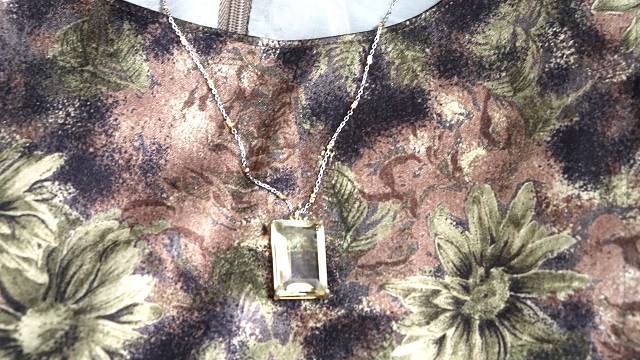

せっかくなのでお洒落な日傘を探しまして、見つけたのがこちら↓。

昭和時代のものと思われる日傘:おそらく昭和のもの。折りたたみの収納。傘自体は小さめです。

昭和時代のものと思われる日傘:おそらく昭和のもの。折りたたみの収納。傘自体は小さめです。

いろいろ探した中、こちらがダントツ。

布ライクなので、UV云々はさておき、おしゃれ度も大切。

持ち手の部分も木製で彫りがしてあり結構凝ったものです。

傘の柄の部分:持ち手が木製。葉っぱの彫もお洒落度が高くて丁寧な手作り感があります。

傘の柄の部分:持ち手が木製。葉っぱの彫もお洒落度が高くて丁寧な手作り感があります。

このような古い時代の日傘において、2ヶ所をリフォーム作業した記録を綴りたいと思います。

収納が狭すぎると「擦れ」などで傷む原因に、ゆとりの確保もリフォームの1つである

この度のリフォームは、まず、留め具の部分の設置と、袋の窮屈さの軽減目的で広げるということの2つ。

なぜかまったく留めベルトの長さが届かない。これを別布を調達することで作り直していこうというものです。

なぜかまったく留めベルトの長さが届かない。これを別布を調達することで作り直していこうというものです。

なぜ、このような状態なのか詳しくは分かりませんが、とにかくこの状態だと留め具の機能がないので、収納できません。

生地は同じ物は当然ないので、そっくりさんの生地を探しました↓。

ベルトに使用の生地:「しじら」という名前の織り生地。マルチストライプの雰囲気もそこそこ同類。

ベルトに使用の生地:「しじら」という名前の織り生地。マルチストライプの雰囲気もそこそこ同類。

縫い代をすべて隠すようにアイロンで折り込みます。四つ折り観音開きです。

縫い代をすべて隠すようにアイロンで折り込みます。四つ折り観音開きです。

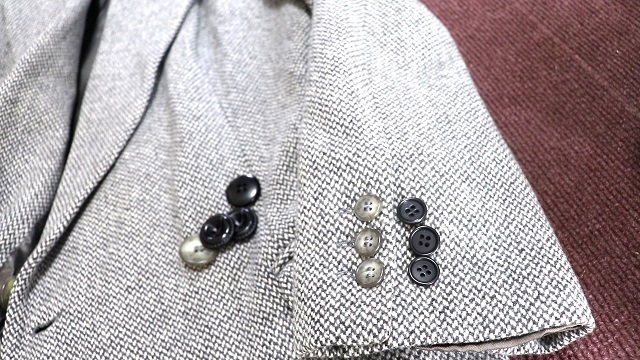

ベルト出来上がり:柔らかめが使いやすいので外側一周のみのステッチで十分です。

ベルト出来上がり:柔らかめが使いやすいので外側一周のみのステッチで十分です。

もともと付いていたリングはそのまま使います。折り返し部分は、手縫いの2本取りで3度固定。

もともと付いていたリングはそのまま使います。折り返し部分は、手縫いの2本取りで3度固定。

その後は、手縫いが続きます。こちらも3度を2本取りで手縫いで本体へ縫い付けます。

その後は、手縫いが続きます。こちらも3度を2本取りで手縫いで本体へ縫い付けます。

ここはミシンでは、生地が傷む原因になるのでソフトな手縫いがお勧めです。

そして、右下のようにリングの穴より小さめのボタンを縫い付けます。

留め具機能の様子の確認:やはり、リングの面積がタブ生地に占領され狭いです(^_^;)。

留め具機能の様子の確認:やはり、リングの面積がタブ生地に占領され狭いです(^_^;)。

さらに、このリングにつまみタブを付けることで、もっとボタンにリングをはめやすくしていきます。

さらに、このリングにつまみタブを付けることで、もっとボタンにリングをはめやすくしていきます。

次に袋のタイトさを解消してゆきます。なんでこんなにきついのかなどは不明。

次に袋のタイトさを解消してゆきます。なんでこんなにきついのかなどは不明。

入り口のドットボタンが閉めれない状態にあり、タイトな袋の縫い代を広げてゆきゆとりを加えます。

入り口のドットボタンが閉めれない状態にあり、タイトな袋の縫い代を広げてゆきゆとりを加えます。

まず、狭い原因の1つに、装飾的なタックが入っていました。

きつい原因にもなっていますタックをすべて外します。

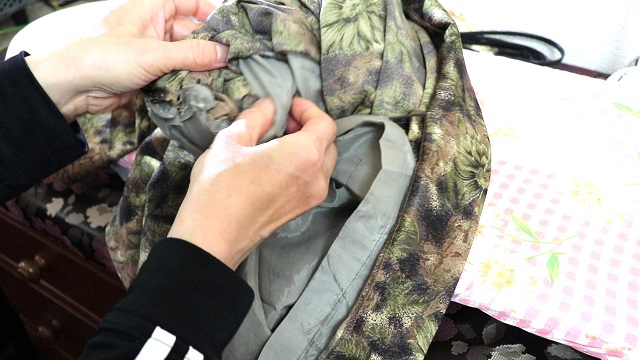

タック外し:タックが結構入っているので、思い切ってすべて外します。

タック外し:タックが結構入っているので、思い切ってすべて外します。

まず、タックをリッパーで外す作業です。

まず、タックをリッパーで外す作業です。

糸を外したらアイロンで整えます。ハトメ周辺は、ミシンで縫えない部分なので、手縫いで補助します。

糸を外したらアイロンで整えます。ハトメ周辺は、ミシンで縫えない部分なので、手縫いで補助します。

縫い代を広げる作業:縫い代のゆとりをもらって、半分くらいの縫い代に変更することで本体の横幅を広げます。

縫い代を広げる作業:縫い代のゆとりをもらって、半分くらいの縫い代に変更することで本体の横幅を広げます。

5mm強程広げることで両サイドの計1cm強を広げることができました。縫い代はブランケットステッチ手縫い。

スカートのダーツやタックのリフォームも同様で、広げた分量の2倍が実際に広がるということので、かなりゆとり確保の効果が出ます。

そして、この部分も、先ほどのタックのドットボタンのように、一番下のアイレットリング/ハトメリングがミシンを妨げるので、手前でミシンをやめて、残りを手縫いです。

こうして、ミシンと手縫いをミックスした作業を致しました。

いったん完成:ゆったりと傘が袋に入れられるようになりまして、ドットボタンもちゃんと閉まりました。

いったん完成:ゆったりと傘が袋に入れられるようになりまして、ドットボタンもちゃんと閉まりました。

この後更に、上述の留め具のリングにつまみタブを付けるアイデアを実際にやっていきます。

細かい作業ながら大切な部分、留めにくいストレスを生まないための留めリング用のつまみタブ作り

型紙無しで、なんとなくデザインしてみました。

当然左右対称に重ならねば縫えませんので、どんなデザインでも左右対称は必須です。

ポイントは、リング内にボタンがはまりやすいよう、その空間を邪魔しないようにシェイプされたデザインにするという点です。

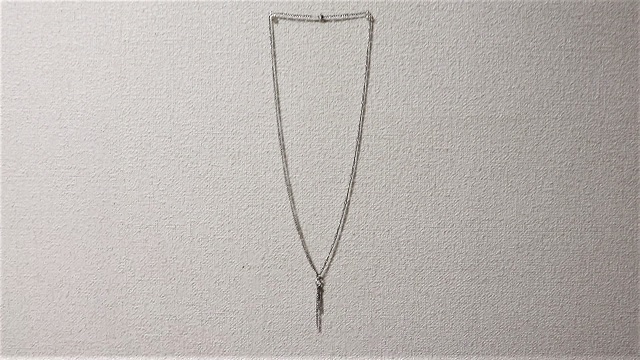

こんな感じで、1本のテープながら細い部分があるものをイメージした細長い台形。

こんな感じで、1本のテープながら細い部分があるものをイメージした細長い台形。

アイロンで真ん中を縦に折り、さらにそこへ向かって外側から包み込む感じで、周りをステッチ。

アイロンで真ん中を縦に折り、さらにそこへ向かって外側から包み込む感じで、周りをステッチ。

ひっくり返す「中表」のやり方ではありませんでして、折り込んでステッチで閉じる常に「外表」のやり方です。

リングに細い部分を通して、先端を手縫いで縫い留めます。実際は写真よりもっと深く折り込みタブを短く。

リングに細い部分を通して、先端を手縫いで縫い留めます。実際は写真よりもっと深く折り込みタブを短く。

本当の完成です。このつまみタブがあると、機能としては大変スムーズです。

本当の完成です。このつまみタブがあると、機能としては大変スムーズです。

2箇所(袋のゆとり・ベルトの設置)のリフォームを終えて今思うこと

今回の日傘は、非常に布ライクで、ガサっとしてすべりにくいので、こういった素材は特に、留めベルトもやりにくいものです。

総合して思うのは、あまりきつくやり過ぎず、少し余裕のある程よいゆとりが傘の生地自体を傷めないコツだと思いました。

ツルツルの滑りの良い傘なら自然にキュッと縮まってくれますが、結構厚みがあるままなのでその点は傘の素材の種類による配慮といったものが出てきます。

今回のリフォームは、古いお品をリフォームすることで、大切に使っていけるための工夫です。

目につくリフォームにとどまらず、使い勝手の良さをとことん見直し、更に複数のリフォームをしていった記録となりました。

昔の物は本当に素敵な物が多いです。

日傘もなかなかこれといったものが見つからなかった中にこのたびの傘が、昔ながらの手の込み具合で、オシャレな輝きを放っているいるお品だったのです。

古物の購入の際に、不良や難点が存在することも多いです。

そういった時に自主リフォームができると購入に思い切って踏み切れますね。

このように思うことが多々あり、せっかくの素敵なお品物を是非ごミシンを1台持ち備えるスタイルをお勧めしたいです。

もうすでに出来上がっているものの一部ですから、入り口の敷居は低いです。

こうして、今後もリフォーム記録を綴ってまいりますので、どうぞ、初めの一歩を踏み出してみてくださいませ。

あとがき

その後なのですが、ずっと薬を飲み続けるアトピーの治療に対し納得できず、病院通院1か月をもって勝手に終了(先生ごめんなさい<m(__)m>)。

そして、なんと、薬をぴたりとやめたのに、徐々に直っていったのです。

当ブログ記事は、2024年の1年間でこれまでのすべての記事を順番に「手直し」しています。

現在は、2024.04.24であり、この記事【625】の順番が来ました。

「ブログ記事のリライト」は本来1か月ごとなどということが言われていますが、とてもそのようにできません。

ただ、このたびの大掛かりな「手直し」は2024.12.31をもってかなりの成果を上げられる予定です。

今もアトピーはこの時以来、もう起こっていません。

そして、この日傘が現在どうなったのか。。

答えは、ずっと使っています。

ここ近年4月からすでに紫外線が強い感じなので、晴れた日には朝のウォーキングで日傘を使っています。

この時に直して本当に良かったと思っています。

ただ、変化はあり、取り付けた留め具のベルトはまた外しました。

布が破れる懸念があり、傘にありがちなロゴ刺繍のヵ所が弱ることに似ています。

そして、ゆとりを出すために広げた袋は、せっかくのお揃いの袋ですので、傷まぬよう別で保管、「使わない」という選択を致しました。

年月とともに随分考え方も変わるものです。

ただ変化と共に高まった考え方があります。

それは、「古き良き品物を大切に長く使う」という思いの一層の高まりです(^-^)。

書き手:ピクチャレスク

書き手:ピクチャレスク