まえがき

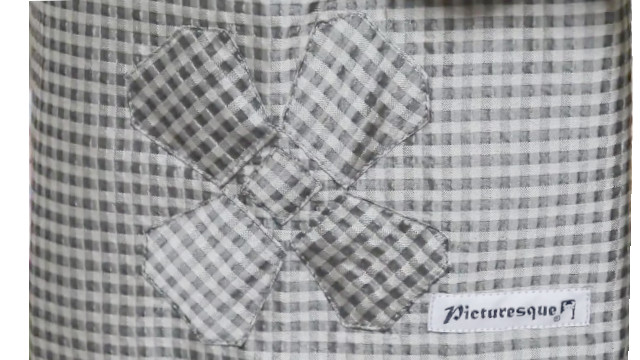

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

暑い夏。。心配事はお弁当の傷みや野外キャンプの食料の傷み。

保冷バッグは確かに専用バッグである保冷機能が付いた点で注目するバッグです。

しかし、ほとんどがボリュームがあり過ぎる収納の悩みもあるものです。

そこで、普通のバッグの姿をしていながらも保冷機能を付加することが出来ればと考えた案があります。

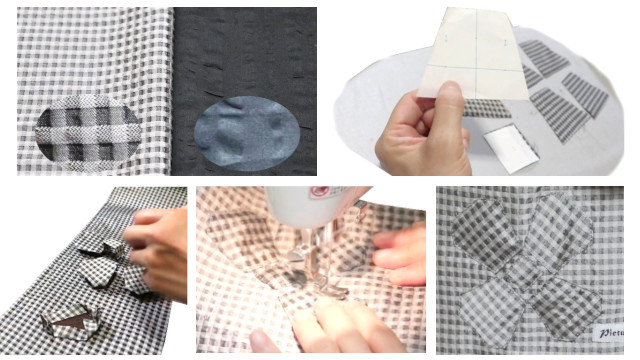

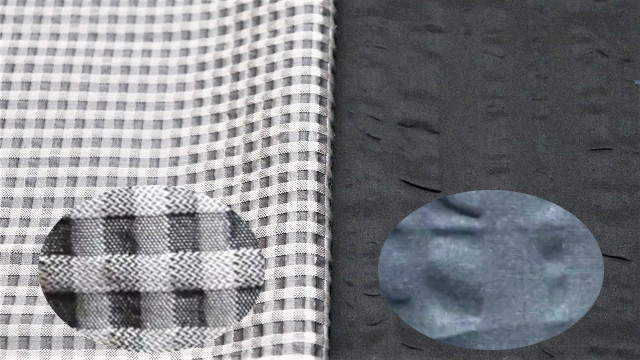

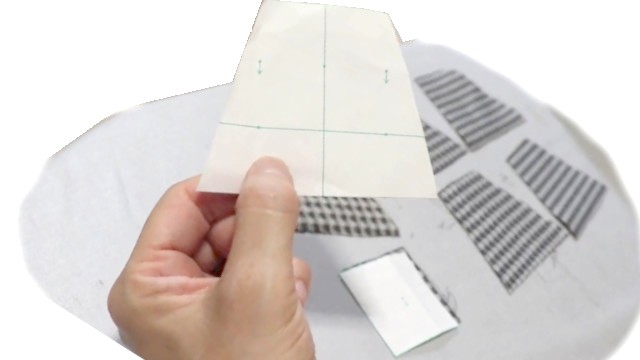

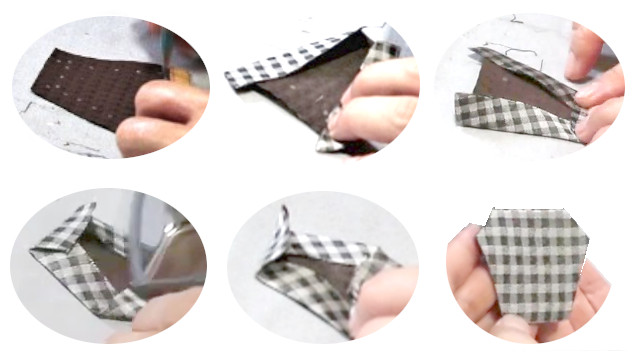

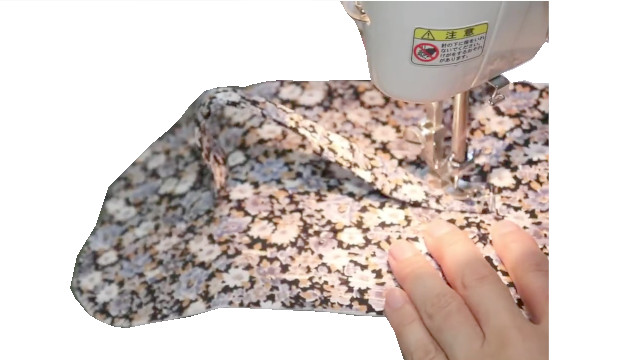

このたびは、5個のポケットにそれぞれ保冷剤を入れ込んで多方面からお弁当の傷みをカバーするランチバニティーバッグを製作。

バニティーバッグという姿ではなくても、食料保存用のバッグを製作する際のヒントになればと、実際の製作した出来上がりの姿をご覧いただこうと思います。

保冷剤用のポケットが専用に付いたバニティーバッグは非常にレア、更に素敵な心躍る生地で製作できればなお気分の高まりも得られると思います。

保冷を徹底したい夏のランチバッグ、無料でいただいた保冷剤5個を多角的な場所に設置のポケットに配分良く入れる使い方

後の見直しもありまして、製作当時の課題に加えてもっと良い方法も併せてご提案致しました。

当ブログ記事は、最初の投稿の2020.10.18からおよそ5年後の2025.09.06にブログ記事の「手直し」の順番でタイトルから見直し綴り直しをしています。

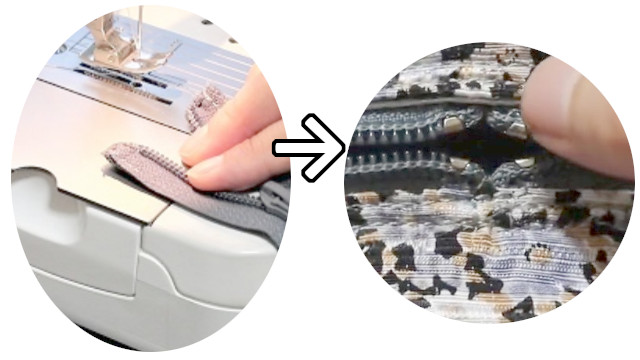

大きく見ると、2020年当時は「外表」で作っていましたので、縫い合わせの間から裏地がはみ出して目にラインとして映ります。

果たしてこれが良い物なのか邪道なのかのジャッジは、2025年では「未熟な過去の製作」として採用していません。

ただ未熟ながら早期にこうしたデザインにも一歩足を踏み入れることができたのも、「外表」の分かり易さのおかげだったのでした。

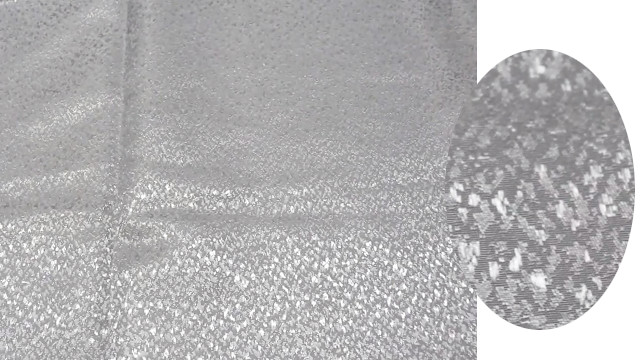

このたびのような無撥水生地の場合、保冷剤はビニールに入れて利用されると現実的だと思います。

また、選ぶ生地そのものをナイロンオックスはっ水コーティングなどのお水をはじく素材ならなお良いと思います。

あとがき

このたびのバニティースタイルは、あくまでも1例。

ポケットが5個も付いているという機能がデザインに溶け込みます。

製作者以外の他人からの目線では、先にデザインが目に入りますので、5個ものポケットが付いたバッグだと見ます。

よって、蓋裏・底面などという場所になぜポケットを設置したのかを、「理由」として製作後に製造者本人が「言葉」をもってお示しすることを忘れてはなりません。

例えば、銀行の奥にしまわれた「金庫」のように、バッグの奥底にある「確かなセキュリティー性の姿」と理解された時、「なるほど」という共感や感動を生むのです(^-^)。