まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

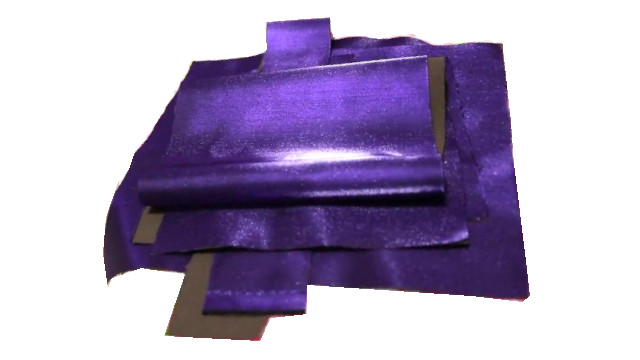

このたびは、長年の夢であるレザーで作られているようなハンドバッグ作りを布で挑戦。

布製バッグの中では非常に難易度のある製作になるであろうと予想しました。

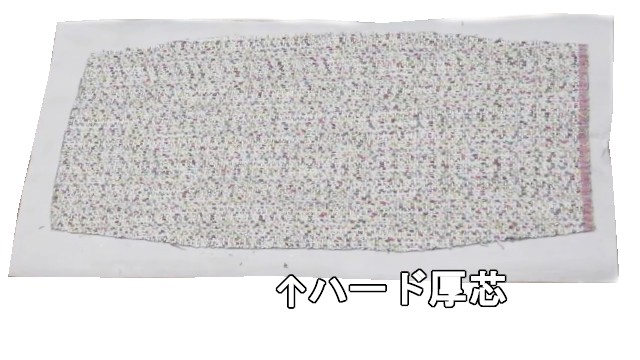

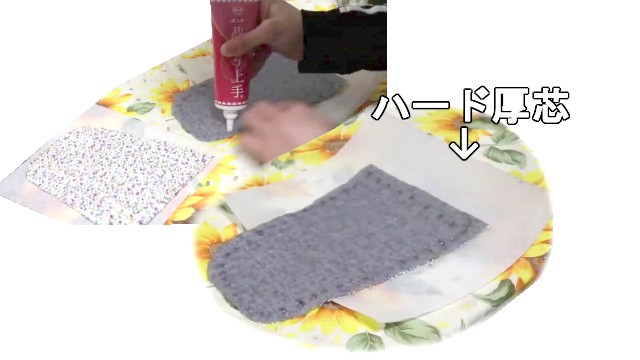

レザー級の強固さは、布製としてはハードな芯地を利用するという策があり、「ハード厚芯」という二つ折りさえも力が必要な不織布芯を利用します。

一方で、厚みがあることでミシン縫いの困難が待ち受けるという非常に険しい道を歩むような製作になるかと思います。

おそらくきちんと仕上がることは難しいと思うのですが、布製でもここまで可能なのだというポテンシャルをお伝えし、後世のバッグ製作者様への応援になればと記録に残します。

少しずつ進んでまいりますので、1投稿では終わらず長いスパン、生地タイトルの前に<硬めバッグ作り>と題し、このたびを含めた全5投稿(①-⑤)をもって完成していきたいと思います。

このたびの①では、使用生地に対して望ましい接着芯の対応の場面と、ハード厚芯を設置していく様子をお伝えします。

投稿番号では、続く②から⑤までは、【286】【287】【289】【290】と続いていきます。

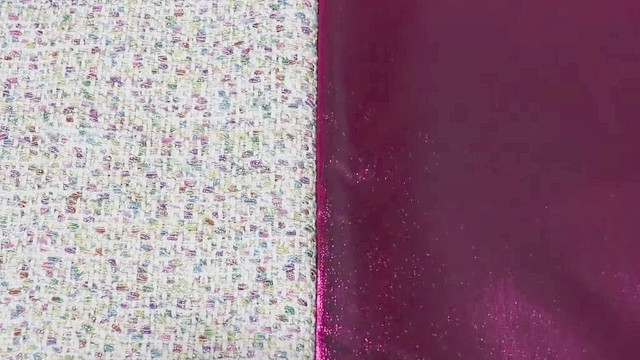

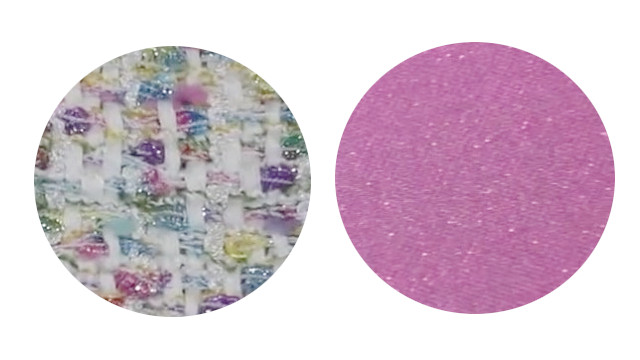

まるで宝石のような美しさ、反面脆く崩れやすいファンシーツイード生地の早めの着手が大切な芯貼り場面

ラメツインクルサテン、ポリエステル/60%、ナイロン/40%、日本製。

時に、ほつれた端っこを補填するかのような役割を接着芯に担ってもらう意味もあります。

混率の違いによる接着芯の使い分けとなります。

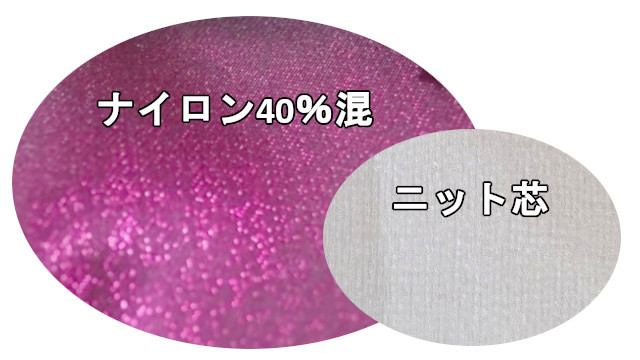

弾力性のある伸び縮みの性質のナイロン/100%生地は織芯だと、アイロンの熱が入る・冷めるの両方で伸びと縮みを起こします。

そのような活動的な動きが「気泡」となって接着を妨げ、ナイロンと織芯の相性が悪いのです。

このたびの混率はナイロン40%程度ですが、同じ色違いの生地ですでにこの現象が過去に起きている事実。

織芯を使うことを厳禁と判断してのニット芯なのです。

このたびの進捗具合はここまでです。

脆くほつれやすい生地を一気にここまで進めて保管しておくというスタイル、まずはこのことをお伝えしました。

あとがき

生地製と本革レザー製の違いの1つとして、縫い代始末が生地製には必ず必要です。

本革製はその作業がない代わりに、革の縁のカットラインにカラーを塗布してツヤを出し馴染ませる作業があると思います。

それぞれの1段階余分な過程があるものの、縫い代始末こそが生地製の製作の難関を作ると言っても過言ではありません。

もっと広く見ますと、布製のバッグ作り全体が、「縫い代を隠す」という作業をしているのだという見方ができるのです。

途中お伝えしました、脆いファンシーツイードの縁が接着芯で固められることは、縫い代内部がバッグになって目には映らなくなっても、安定的に強靭であり続けることになるのです(^-^)。