まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

少し前の投稿【832】では、ハンドメイドリュックの入り口のフラップの横幅を広げ、取り付け位置を背から覆うようにして隙間を解消する6点の完成品のリフォームの開始1点目をご紹介しました。

そこでも、まだ型紙の改良の必要性が見つかり、今度は広すぎて引っ掛かりがありましたので、このたびのリフォーム2点目は、広すぎた一部分だけを最低限削り取り、改良の効果を検証する内容になります。

そういう意味では、今回もかなり重要な作業です。

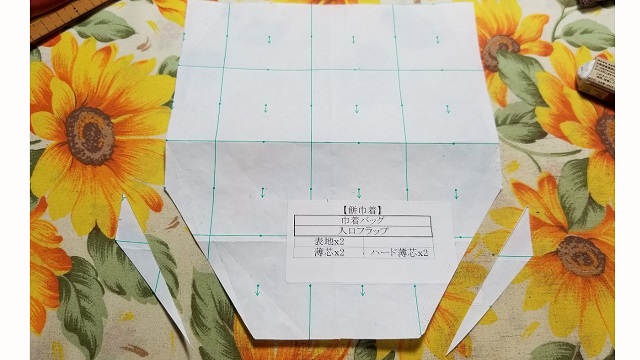

型紙の修正箇所というのがこちら↓。

このように、先端を少しだけ削っています。

特にこの部分にご注目いただきまして、その行く末をご一緒に見守っていただければと思います。

検証結果報告:フラップに関しては成功、ただ、セキュリティー性の完全な改善ではなく隙間はまだある

一応、取っ手の間にすっきり入っているので合格です。

ただ、ナスカンが真ん中に来ていませんね、後程取り付け直しをします(^_^;)。

これはショルダーを背負っている状態。

実際に背負う場面で、机などに置いた状態でこのフラップの位置を見てみます↓。

ということで、今回の検証結果は、型紙を削った効果が出たということになりました、大変嬉しい結果でした。

多少フラップの位置がずれることで様子は変わりますが、背負った時に引っかかりが無くなっているのかを一番に重視。

すべての位置に対応しようとするとフラップがどんどん細身になっていってしまいまい、隙間も空きイタチごっこのような難しい点があります。

相変わらず完全には解消されない隙間問題をどう解決していくのかの答えが「内蔵巾着袋」というところに行き着いた

そして、さらに、引っ掛かりとは別で、隙間の件です。

この辺りまでが、可能な範囲の隙間カバーの限界です。

あとは、内部をただの裏地にするのではなくて、内蔵巾着袋の仕様にすべて統一した方が安全性としては高いものになると思います。

ただ、内蔵巾着袋は開閉が手間ですので、「使い分け」も1つのアイデア。

内蔵巾着袋無しのものは「近場用」で、内蔵巾着袋有りのものは「遠出用」へという2種の使い分けも1つの方法です。

あとがき

このたびの検証で、バッグを作る時に、物理的な動きを予想することこそ大切なことだとつくづく思いました。

巾着型、一度は、セキュリティー性の低さに廃番にしようと思ったものだったので、その諦めからの工夫というのがとても大きな巻き返しになりました。

巾着型は、かわいくて優しいデザイン、やはりモデルとしては残していきたい気持ちがあります。

セキュリティー性の弱さが分かっていても、そこを最大限に何とかしていくという役割を担おうと決意。

次回3点目をまたご紹介してまいりますが、今回で内部に巾着袋が設置無しのタイプのリフォームが終わりました。

次からは、最新型の内蔵巾着袋付きの同じヶ所の入り口フラップをリフォームしていきます。

生地が替わりますので、同じ仕様でも違うのかどうかというところもリフォームを兼ねた検証ポイントになると思います。

是非また、お立ち寄りくださいませ(^-^)。