まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

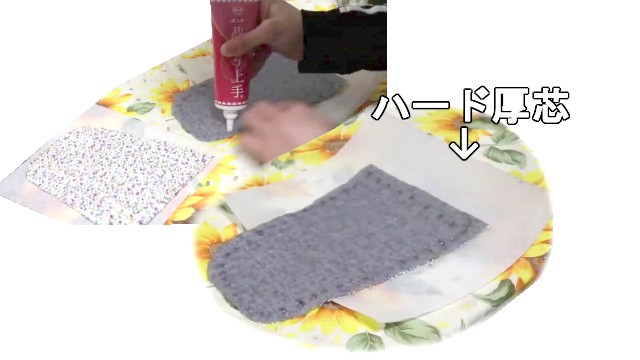

ハンドメイドバッグ作りには必ず全面パーツに接着芯を貼っています。

接着芯は生地自体の風合いにハリコシを加えてくれ、出来上がりのバッグ自体が丈夫で長持ちになる「機能性」もあるのです。

特に、接着芯を貼った状態での生地の重なり部分などはより強固になります。

過去には、アイロンの熱に対応できなかった「不織布芯」もあり、溶けてしまうほどの質の悪さに使いにくかったことがありました。

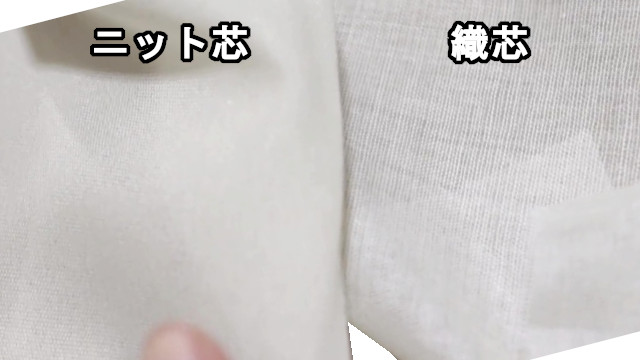

それ以来常に布のような仕立てになった織芯やニット芯の「布帛:ふはく」タイプを原反ごと(通常50m巻)購入してストックしています。

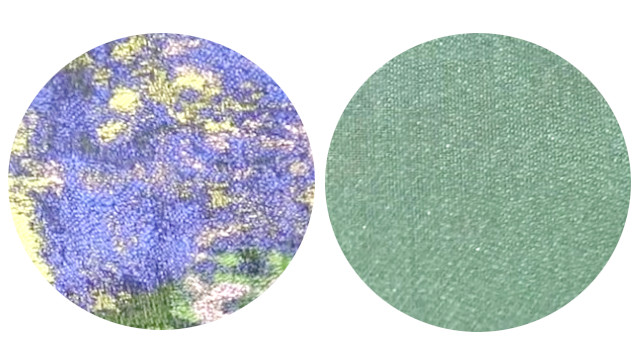

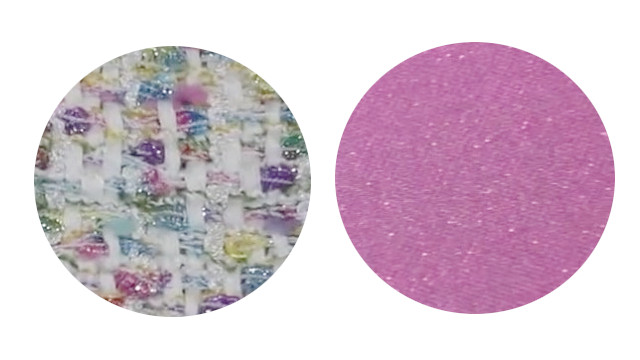

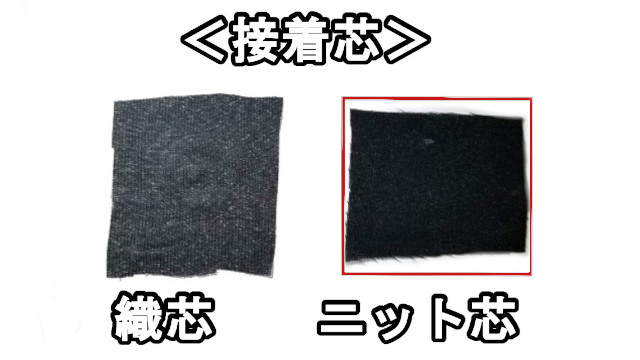

「織」と「ニット」でも接着芯の性質には随分違いもありまして、このたびは実物写真もご提示しながらこの2種を比較します。

こうして分かれている以上はいずれにもメリットがあるわけです。

両方を使い分けていますので、最後に「使い分けの必要がなぜあるのか」までに迫りたいと思います。

とりあえず基本的に1種だけ持っておくなら断然「ニット芯」、織物生地にもニット生地にも対応できる融通性を兼ねた優れた性質

たった1種だけ接着芯を持つならば。。結論はニット芯です。

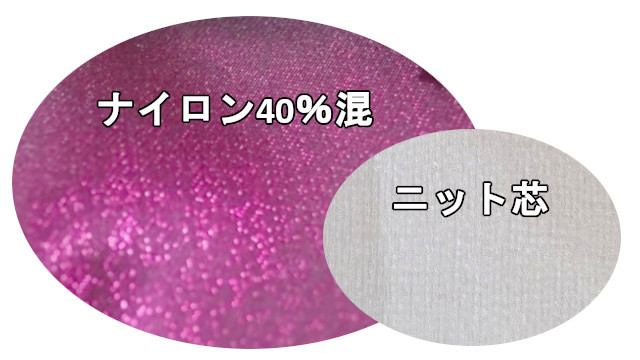

ニット芯は伸び縮みの融通が利き、ニット全般に加えて、織物の生地の一部であるナイロン/100%にも必須と言うほどのもの。

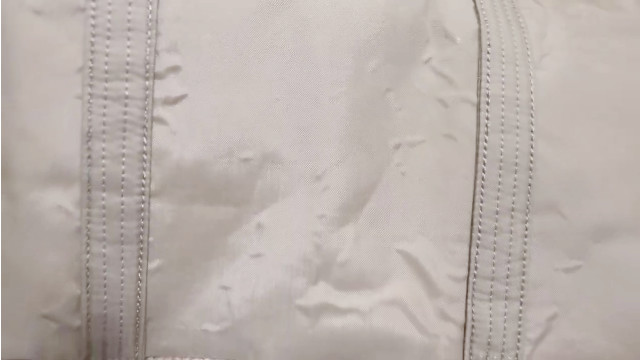

ナイロン/100%の撥水生地に織芯を貼っていた時に、どんどん皺が増えて、何が起こったのだろうと最初思っていましたが、原因は弾力性に優れたナイロン糸の性質が伸び縮みし、ニットに近い動きをしていたのでした。

織物とくっつけてしまっては、それは伸び縮みの動きのたびに気泡が生まれるに決まっているのです。

上のような体験から学べることは、織物生地に対してもニット芯を使わなければいけないケースもあるほどニット芯の需要の方が大きいということです。

そうしますと、とりあえずニット芯を持っていたら、すべてに対応できるということです。

伸びない通常のブロードなどにニット芯を貼っても不具合は何も起こりませんから、すべてをカバーできる性質がニット芯なのです。

ニット芯を貼ったことで、悪い方向へ行ってしまうような織物生地は今まで実際にも無かったです。

反対に、織芯を貼ったことで悪い方向へ行ってしまう織物生地が、ナイロン混や、ナイロン/100%なのです。

そうしますと、どちらか1つに絞って持っておくならば、ニット芯が正解であり安全なのです。

では、織芯など出番はないのではないか。。いやいやそんなことはないのです。

接着芯の入手の仕方は、古い在庫ストックの良質なままのものを反ごとに利用することで、同じものが二度とないような探し方で調達してまいりましたことから、結果様々な違いを体験させていただきました。

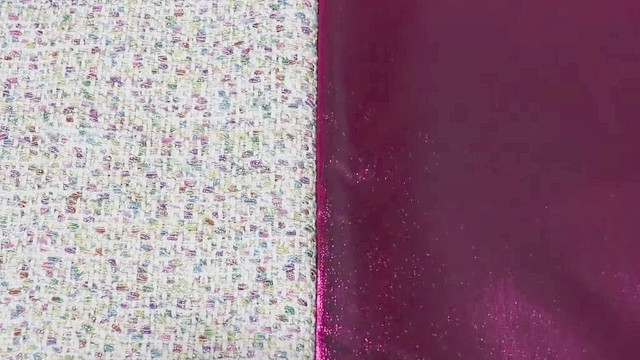

その中でとっても感激したような織芯がありました。

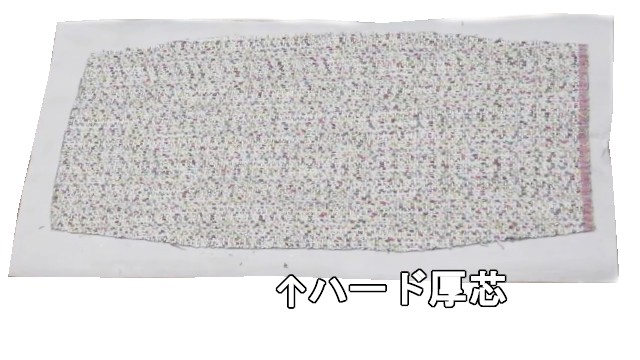

まるで生地みたいなしっかりと折り糸が見えていて、ごわっとした接着芯です。

これを織物の表地に接着すると見事に風合いがしっかりしてきます。

バッグ作りには最適だと思いました。

少ししか入手できなかったので、どちらかというとこういうタイプの接着芯はレアだと思います。

ニット芯では、このごわつきの良さが出ず、しなやかに仕上がってしまいますので、ハリコシを強調したい時などには織芯はかえって向いているのです。

そうしますと、時には「使い分けをする」ということがそれぞれに適した出来栄えになるかと思うのです。

あとがき

そもそも接着芯自体は表に見えるものではありませんが、接着芯を貼ってさらに折り曲げてステッチを何本か走らせたようなバッグの取っ手は、ツンとしっかりと立ちます。

長い目でみて、接着芯を貼ったか貼っていないかのお品を比べてみると、実は雲泥の差なのです。

「接着+ステッチ」というコンビは、伸び止めテープでも同じことです。

ただ貼るだけでは洗濯などで糊がはがれてくることもあり、ステッチの縫い付けも加わることでハイブリッド化するのです。

ぱっと見の最初の段階ではこのようなことは分からないことですが、出来上がった製作品も、その後の経年のユーザー様の使用で露わになってくるものです。

慣れない時代においては分かりやすいようにとニット芯をたった1つ持つ接着芯としてお勧めしたのですが、本当は「使い分け」が一番です(^-^)。