まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

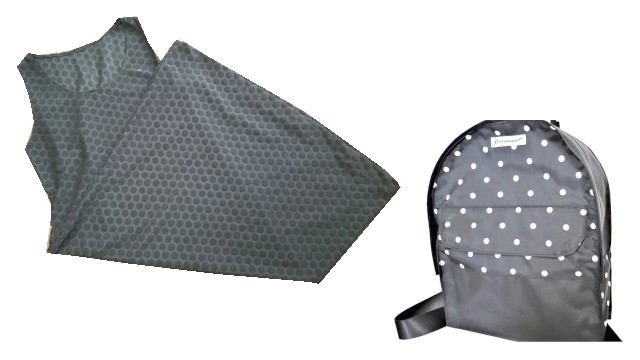

以前にナイロンオックスはっ水加工という生地でバッグを製作した時の事。

随分複数の苦労をしたものです。

ナイロンオックスはっ水加工は、ナイロン100%生地の中では定番で身近に入手しやすいイメージですが、実際に手に取ってみて複雑な製作をしていく中で大きく2つの注意点があることが分かってきました。

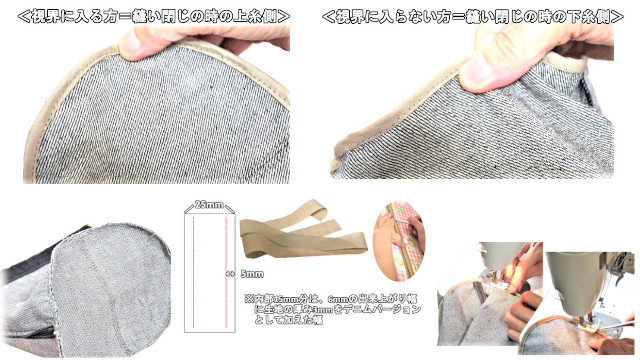

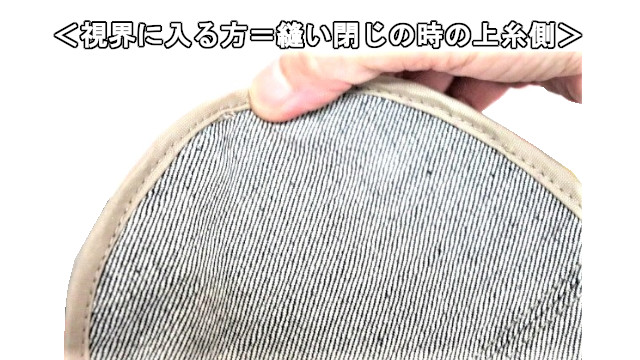

この右の写真は随分衝撃的です。

冒頭の苦労したことの2つの内1つは、接着芯に織芯を貼ってしまってこのような右の気泡だらけになってしまった失敗。

もう1つは、写真には残っていなかったのですが、支柱部分の4本ステッチの裏側の糸がモジャモジャになって困った糸調子の異変でした。

接着芯の件については、別の記事の【764】の記事でじっくりお話させていただいております。

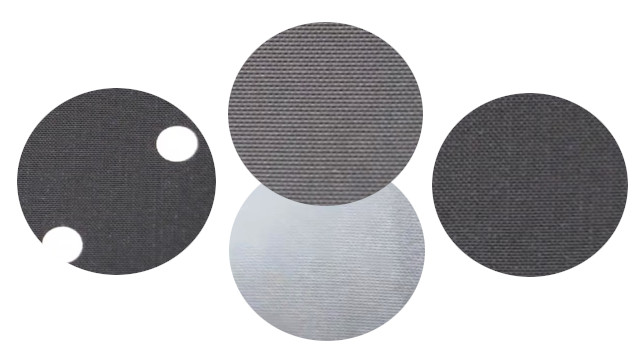

織芯の他、不織布芯も不可、いずれも伸びませんので、融通が利かずナイロンの弾力の動きについてゆけません。

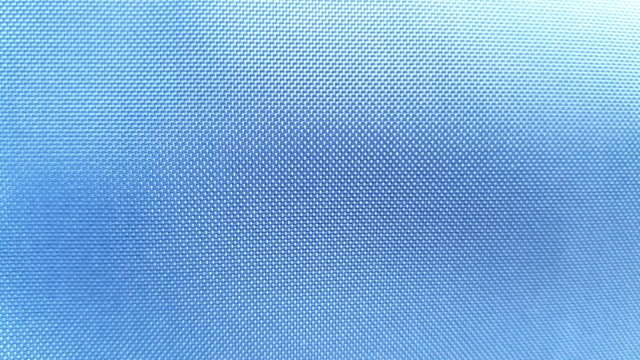

気泡の理由がナイロンの①織り目の緻密さ②弾力性の2つにあります。

そして、この同じ2つの理由でこのたびお話させていただきます「糸調子」にも影響が出るということになります。

過去に失敗した支柱のステッチの下糸のモジャモジャの原因、ナイロンがいかに緻密な硬い素材なのかというところに答えがある

ナイロンオックスはこのぶつぶつが凹凸感とツヤがあり美しいからこそ、バッグのポイントであるステッチも美しく縫いたいものです。

このナイロンという素材自体を決して軽く見てはいけません、意外な特性があることに気付いていただきたいのです。

①織り目が緻密②弾力性があるというこの2つの性質を持つ1枚の生地が四つ折り観音開きで4枚重ねになった支柱の場合特に①②が4倍にパワーアップすると考えます。

更に、その間には「ソフト厚芯」が同じように4枚重ねで挟まれますので厚みも増し、パワーも増していくのです。

もはやそれは、セルヴィッチデニムや帆布にも匹敵するようなパワーになることがあるのです。

それを通常と同じような糸調子で済むはずがないと、冷静に考えてみればそういうことです。

では、どのように糸調子を調整していくかです。

先程デニムに匹敵するようなお話をさせていただきましたが、デニムの時も糸調子が特殊でした。

通常では、糸調子ダイヤルが1.5-2.0辺りなのが、デニムを縫う時には糸調子ダイヤルは思い切って3.0周辺まで上げていくと合います。

ただ、4には行きません、そこは職業用ミシンの限界だと思わねばなりません。

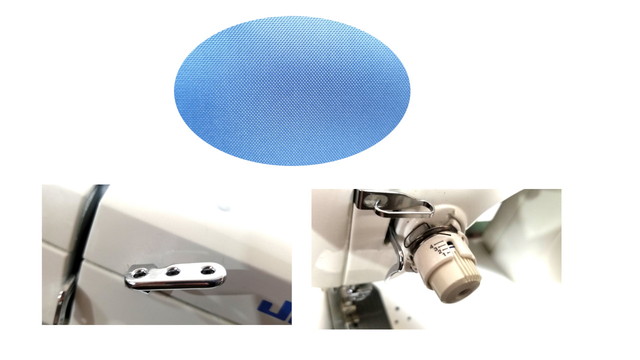

デニムの場合は、よくカジュアルテイストなスパン糸を使いますが、スパン糸では、職業用ミシンの糸案内の3つ穴には通常では2つしか通さないものです。

そのように取説にも書いてあるからです。

しかし、実体験からは、デニムや帆布の場合にスパン糸でも3つとも通すとうまく糸調子が整っていきます。

この方が、糸調子ダイヤルよりも効果があるようなのです。

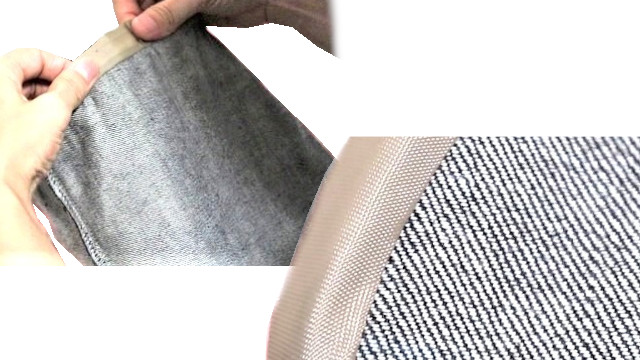

上の写真のバッグの支柱のような重なり部分で糸調子を整えるには、まずはここを全部通す(最初は右の下からくぐらせます)を徹底。

これをスパン糸のように真ん中を飛ばしたことで、下糸のステッチがぐちゃぐちゃになった過去の失敗がありました。

また、それでもまだ調子が整わなければ、初めてそこで糸調子ダイヤルをしぼっていくということです。

先に糸調子ダイヤルをいじるよりも、糸案内の三つ穴通しの効果の方が大きいということです。

簡単にまとめますと、糸調子を「締める/強くする」ということを特別行う必要があるのがナイロン/100%の生地なのです。

あとがき

もしも、ナイロン/100%の糸調子に対しては、そもそも特別な素材であるという認識でお願いします。

簡単な三つ折りや2枚重ねでは、もしかして問題なく通り過ぎてしまうのかもしれません。

そうすると問題が起こらないので、このようなことを知ることはありません。

複雑な厚みを追求したバッグに挑戦したからこそ起こった問題であり、学びであったのです。

わざわざ希望しない難しいアイテムを作る必要はないと思いますが、「あのデザインをどうしても作りたい」と思った時には、もしかして困難が待ち受けるのかもしれません。

しかし、そんな時にも、元あるよく言われている定番の「ルールやしきたり」もある種の固定観念となってしまう場合があります。

実体験して良くなっていった結果が出れば、それこそが「正解」だと言えます(^-^)。