まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

これまで幾度か投稿させていただきましたデニムコーデ。

その都度の気持ちの変化やリフレッシュ感でワードローブの入れ替えのタイミングの記録でもありました。

このたびも、季節が大きく変わってきたこの4月に思い立ちまして、デニムだけの年間ワードローブを作ってみようと。

しかも、コーデにエッジを効かせるようなALLジャケットで。

随分ワクワクしながら、もともと好きなジャケットというエレガントアイテムと共に、デニムを柔らかい装いにする目標を持ちこのたびのワードローブ作りに挑みました。

共感していただいたり、新しい何かを見つけて下さったりなど、自由に「ジャケットに特化したデニムの部分的着回しコーデ」をご覧いただければと思います。

オールシーズン楽しめるための色違いデニムコーデ、ジャケットを配分良く部分的に着回しながら高めるエレガンス

このジャケットは珍しいバランスであり一目惚れではあったのですが、この後が難しかった(^_^;)。

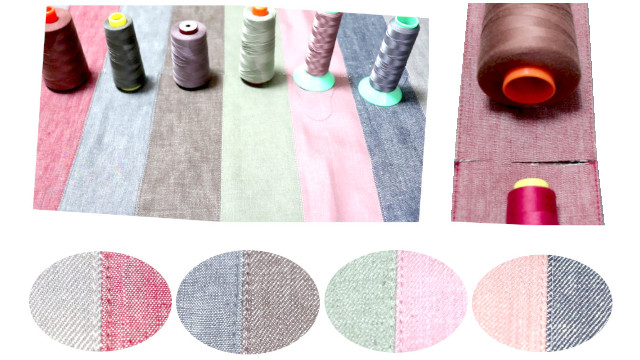

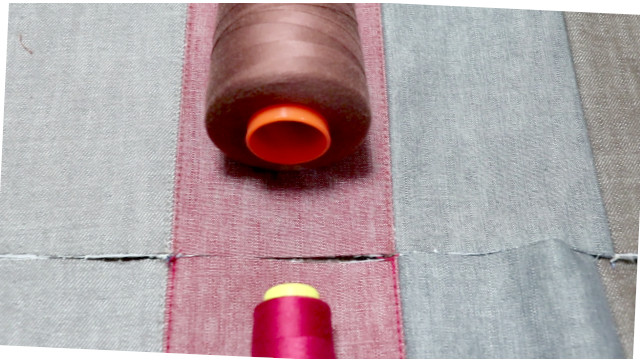

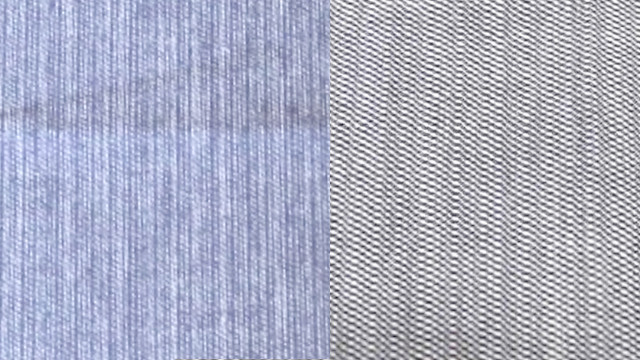

なかなかボトムとぴったりにセットアップのように着ることが難しく、デニム1点ずつのそれぞれの落ち方と染色具合がこうも別々のものなのだということを実感。

写真では右が近いように映りますが、実際は違って左のスラックスの色の方がむしろジャケットに近いのです。

この難関は、自分だけではどうしても難しく、様々なスナップ写真を拝見してお力をお借りしました。

パリジェンヌ様や実際のブランドコレクションのデニムバージョンでは上下は必ずしもピッタリではなかったです。

かえってそれこそが現実をそのまま映し出した姿であり、無理やりぴったりに合わせる必要もなく素敵に自然に着られていました。

遠目では、少しの違いは「ほぼぴったり」と映るものであるという解釈も大切なのではないでしょうか。

ブラックデニムが落ち着く組み合わせですが、拝見したパリジェンヌ様は、ミドルブルーにもライトブルーにも黒のジャケットを合わせていらっしゃいました。

あとがき

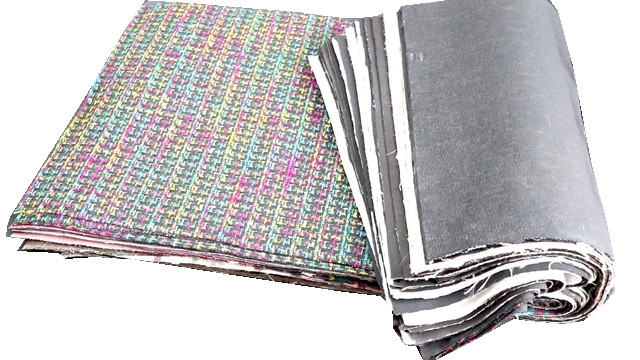

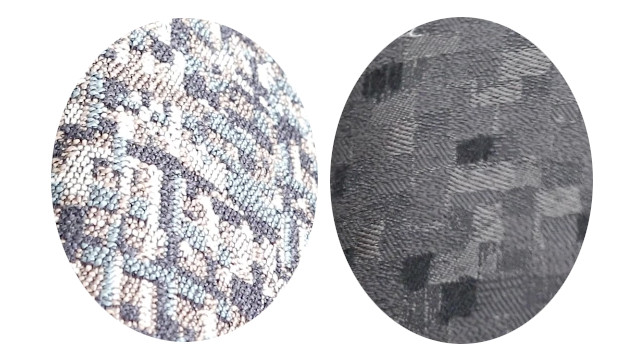

このたびのデニムワードローブ作りの新鮮さは、①デニムジャケットを取り入れたこと②ミックスツイードジャケットと合わせた冬対応の2点。

デニム以外では黒一辺倒なお洋服ですので、カラーを持ったジャケットを配置できたことは、デニムのおかげなのです。

そして、今までの固定観念である、「デニム製のジャケットなどいい加減に作られたかつての流行物しか見つからない」ということに関しては、素晴らしい成果。

このデニムジャケットを企画をされたアパレル「ブルテンブラット」様、大変素晴らしいです。

そして、縁の無いブランド様だと思っていたミックスツイードのブランド様のこだわりと良質さも知りました。

こうして古着の中から感動や得られるものはたくさんあるのです。

夏の半袖シーズン用のご紹介は省略しましたが、実際は半袖もこのデニムコーデの中に混ぜています。

そうして、すべてのシーズンにデニムを着用できる機会ができました。

これまでは、1つの流行があることでそこに乗っかるように多数の人であふれかえった色濃さがより「人気アイテム」を生み出していたかと。

しかし、そういったことは今後は起きにくいと考えております。

代わりに、いかに自分のスタイルを持ち高めていくかがワードローブ充実のポイントなのではないかと思うのです。

決しておしゃれであることを目指すのではないのです。

「自分らしさのめいっぱいの表現」を目指すことで、結果的に人から「おしゃれである」と見てもらえるという順序なのではないでしょうか(^-^)。