まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

バッグを長い間製作し続けてまいりまして、共に歩んできた必須材料として「糸」があります。

どんなにミニマムなデザインでも、バッグには必ず「縫い」が入りますので、糸という材料がどの製作にも入ってくるのです。

当たり前の材料なのですが、その当たり前な「糸」こそが重要だと見直す機会を持つことも重要です。

糸を最大限の美しさで見せていくことも、バッグ製作の完成品の見どころだからです。

このたびは、その大切な1目1目の美しいステッチで押さえていくにあたり、どの生地でも同じような調子ではいかない難しい局面の例として「帆布」の糸調子を具体的に細部にわたって見ていきます。

糸調子が特別な素材というのは、デニム・帆布・カツラギ等の厚地と呼ばれるもの、ただ厚みがあるだけではなく「織りが緻密で硬い」という点こそ本当の原因です。

よって、薄手でありながら、緻密な織りのナイロン/100%も何重にも重なれば、その弾力性の威力も重なり、糸調子の難しさ(強く引き締めなければ整わない)ということが起こります。

つまり、薄手でも「ごわついた素材」には当てはまることだと思うのです。

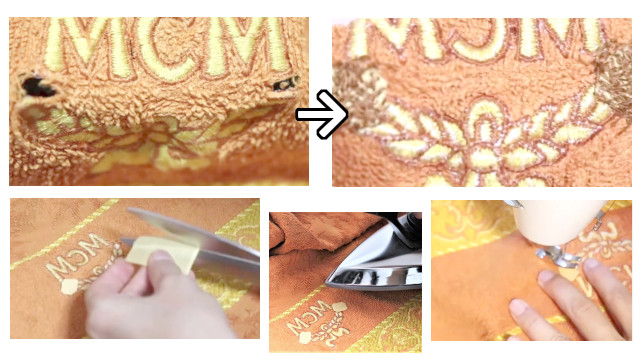

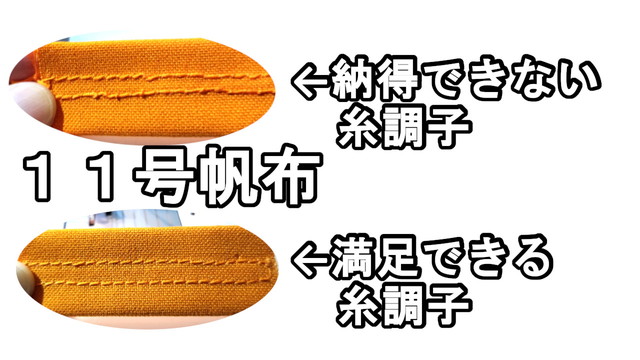

では、11号帆布で実際に縫って失敗した糸調子がどんな条件であったからなのかをひも解き、美しい糸目になるような糸調子の合わせ方に成功した記録を是非ご覧くださいませ。

糸調子の「失敗」:①糸案内の真ん中を飛ばし②糸調子ダイヤルを1.5-2.0で縫ってしまった

考えがちなのは、原因が下糸のボビンの糸調子の悪さですが、そうではないところに奥深さがあります。

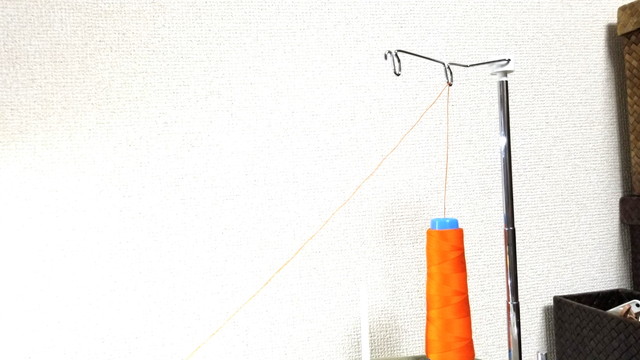

ボビンの下糸に関しては、基本的に最初に一度クレーンのようにケースごと吊り下げて、鈍く下に降りていくようであれば、それで正解、それ以上調整することはないのですから。

では、この状態をどう言葉で表すのかというのは、「上糸が緩過ぎる」ということに導ける結果なのです。

しかも、手前に素材名が条件となり、「帆布にとっては、上糸が緩過ぎる」と解くのです。

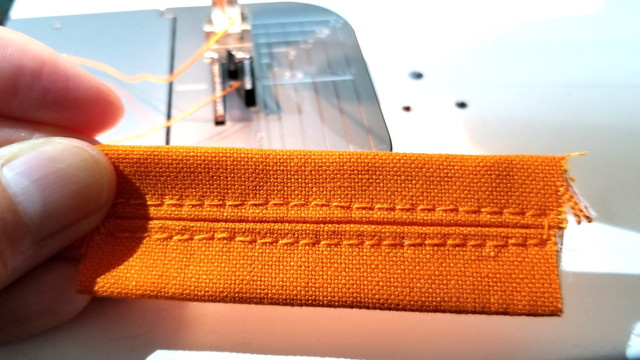

ということで、今度は、成功例の方、糸調子が合った場合の同じ部分にご注目いただきながら成功した状態をご覧くださいませ↓。

糸調子の「成功」:①糸案内の真ん中も通し②糸調子ダイヤルを3.0-3.5で縫ったからうまくいった

では、今度は、成功した糸目になった時の条件をお伝えします。

さて、これらの段階の中で、どこが悪かったのでしょうか。

ただ、4に行くことはありません、そこは職業用ミシンの限界と見ています。

以上が、帆布用の糸調子のメソッドでした。

ということで、11号帆布に関して、望ましい糸調子の条件は、

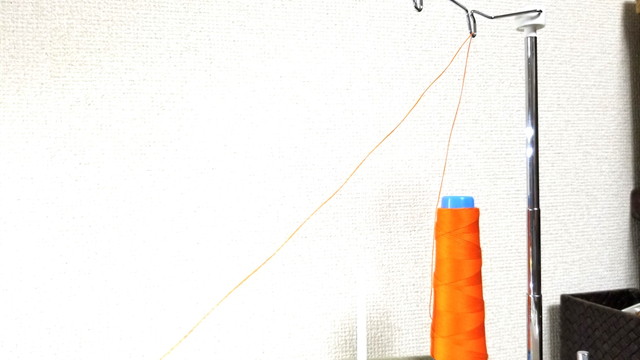

①糸案内にフルに通す(スタートは下からくぐらせて)。

②糸調子ダイヤルを3.0程に設定(強くする/引き締める)。

でした。

11号帆布は8号帆布などのごわついたタイプよりはるかに柔らかくて柔軟性があるように見えますが、実際には、帆布らしい目の詰まりや硬さがあったのです。

号数が上がる(数字が小さくなる)につれて、②を3.5程度まで上げていくことがあるかもしれません。

以前にセルヴィッチデニムのヘビーオンスと呼ばれる25ozで三つ折りをした時の②は3.5強でした。

それでも4までは、行きませんでした。かえって糸が切れてしまいがちになるかと。。

それよりも、①の糸案内にフルに通すことをした方が効果としてははっきり出ます。

あとがき

糸調子に関しては、大変多くのハンドメイド道を歩まれた方が直面することだと思います。

ブログ記事のタイトルの頭に<糸調子>が付いた記事を当ブログ内で検索していただきながら、答えを見つけていって下さいませ。

できるだけ、ピクチャレスクも具体的にお示しした実体験記録にしていくつもりですが、細かいところ、デニムのオンスによる違い、帆布の号数による違いもあると思います。

バッグが美しいステッチをもって出来上がることを心より応援申し上げます(^-^)。