まえがき

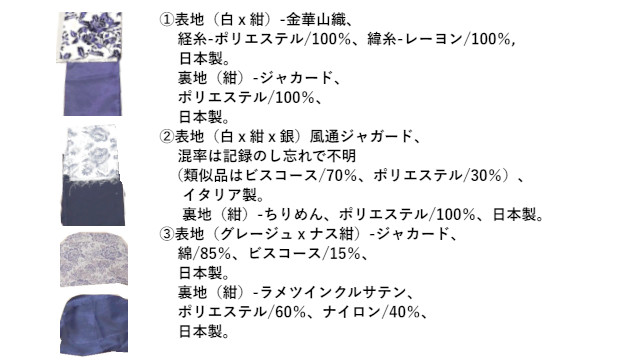

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ここ最近連続でご紹介しております大容量バッグ製作。

それぞれが全く同じではなく、生地が違い、サイズが違います。

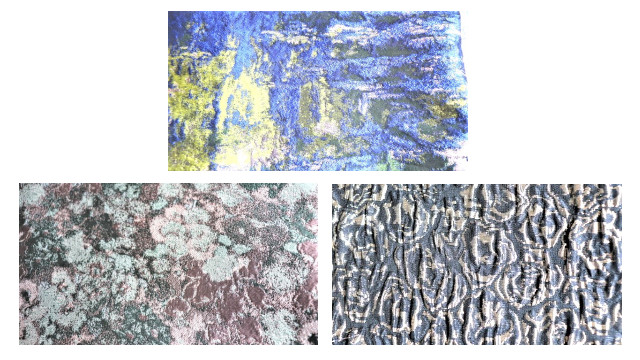

ゴブラン織りではごわつかないようマチ無しデザイン、それでも使わない時にたためるような融通性も入れますので、「インテリア収納袋」に徹したものです。

旅行のビッグバッグになるかというとお車で比較的持ち運びの時間が短ければ可能かもしれませんがあまりお勧めできません。

旅行用には重い物を持ち上げるための機能を持ったデザインとして「支柱」を取り付けるからです。

インテリアならではの柄が遮られないめいっぱいの面積を見せていくのが、取っ手を挟み込んで縫い付ける手法。

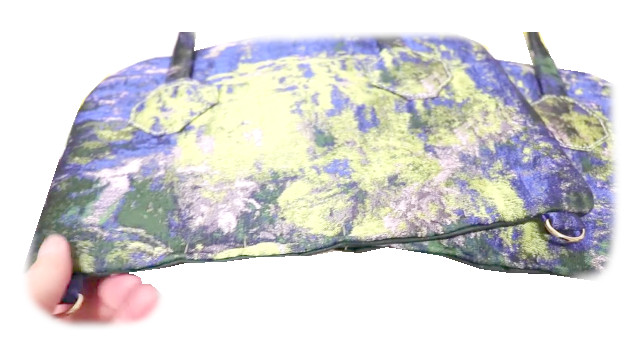

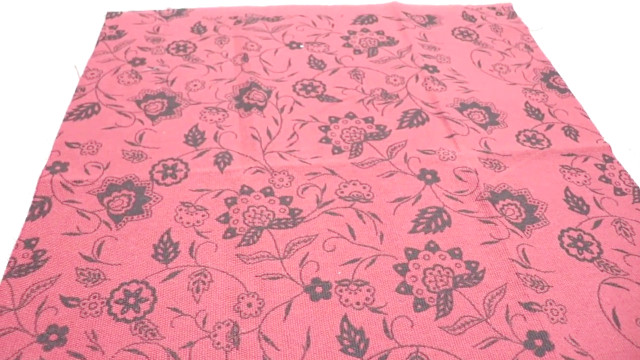

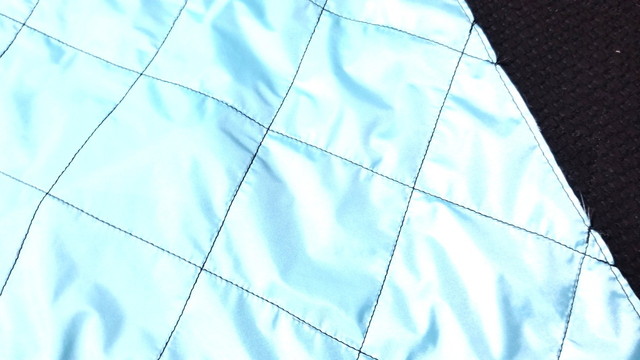

このたび、とてつもなく大きな横75cmのバッグが出来上がりました。

シックな黒でまとめたことで、ビッグなバッグであっても引き締まった感じに映るのではないかと狙った案です。

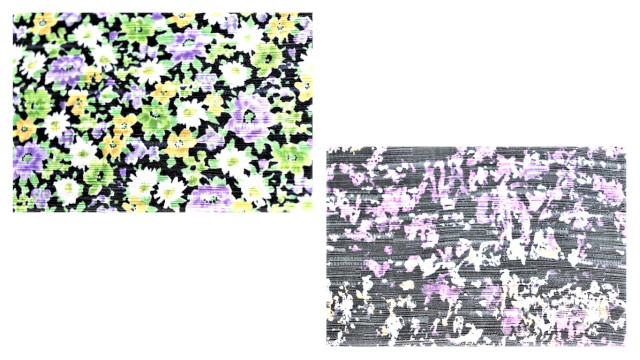

2019年-1020年もののストック生地をフル利用した75cmもの横巾の超ビッグトートバッグに入れる物、それは年代物の4点の収集バッグ

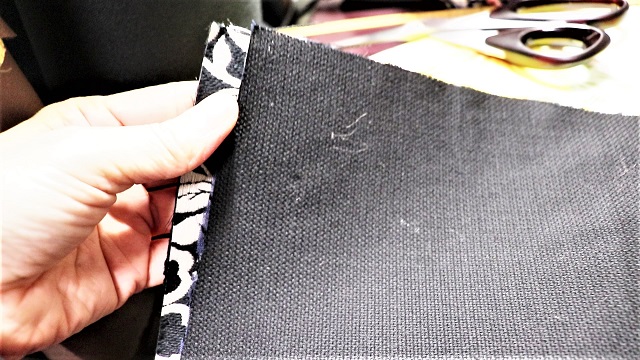

このたびは、トップ部分の一部の不足面積を、別生地で「はぎデザイン」で作り上げました。

ビッグバッグ作りは、手持ちではなかなかそのままの生地で作ることなど難しく、大容量バッグというもののすごさを感じます。

生地は余らせずに端から端までのフル使い、スパーンと非常に気持ちが良い使い切り。

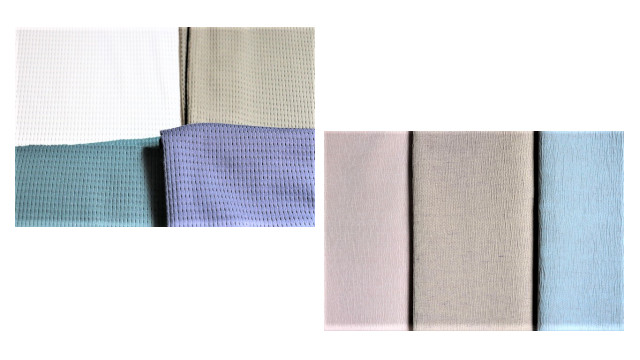

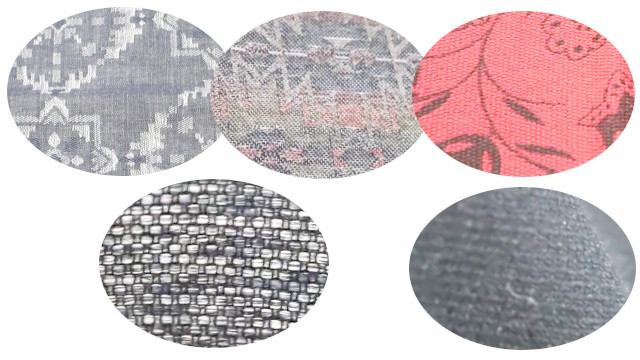

薔薇柄のビエラフロッキーは、ポリエステル/70%、レーヨン/30%、日本製。

無地ライクなボックス柄は、キュプラ/56%、シルク/20%、アセテート/18%、ナイロン/6%、日本製です。

高級生地なのでひかえめに小さなバッグ用にと2019年に購入だった薔薇柄、今まで使う機会を失っていたのです。

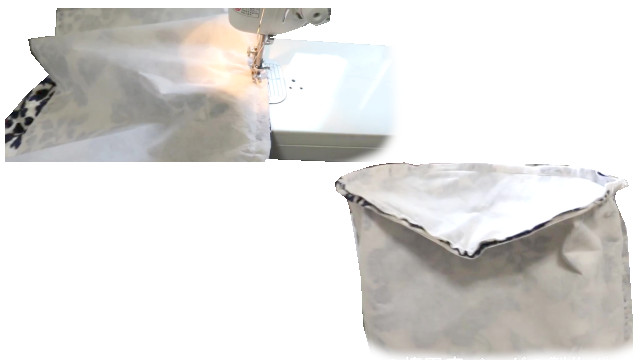

まずは、どちらにも接着芯を貼りました。

そして、切替えを作り、片方の薔薇の生地の最大限の幅に合わせたのがこの状態では横105cmもありました。

ここまでビッグなサイズは過去にも経験がありませんでした。

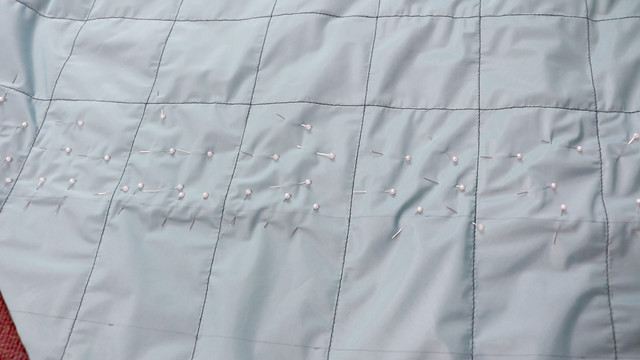

キルトシートは、いつもの不織布芯の代わりに撥水生地を使ってみました。

ただ、後から思うのは不織布芯がやはり馴染みます。

バッグを触るたびに、この撥水生地の「シャカシャカ」という音がするところに違和感みたいなものが残るのでした。

ダイヤキルトは10cm、針目は通常の3mmで仕立てました。

その後、こんなことをしています↓。

この後の作業で生地が折れたりしにくいように固定していますので、仮止め程度のものです。

粗い針目の意味は、比較的早く作業ができることともう1つ、同じ3mmだと皺が寄ってしまう可能性があるからです。

粗い方が融通が利きます。

取っ手もちゃんと付けましたが、取っ手だけは古着のワンピースに附随の「ロングタイ」の使わないのを利用しています。

よってお写真の枠からは除外させていただいたのです。

写真では、4点のブランドバッグが保存袋に入った状態で4点収納してあるのです。

横にはゆったりと2点が配列欲並んだ容量、収納しながらも重なりによる新たなる傷みが起こらないような効果があると思います。

「バッグというものはこういうサイズであるべきなのだ」という固定観念で縛られていたら製作することはできなかったと思います。

大容量バッグであっても野暮ったさが解消されたスタイリッシュな出来上がりになったと思います(^-^)。

あとがき

バッグの作り方1つとっても、生地を新品で購入して作っていくことだけではない可能性を探っています。

本当は、商業として自由に古着などから作ることができれば。。と無限の可能性を感じますが、「著作権の遵守」があるためにそれは難しいことなのです。

それでも、図解や、一部の撮影のみにとどめて、その「ノウハウ」はお伝えしていけるのではないかとぎりぎりで頑張ったのです。

これが、現在ピクチャレスクにできる精一杯のこと、どんどん気付いたことは発信してまいります(^-^)。