まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2020年7月から本格導入の「レジ袋有料化」。

それに伴い、ハンドメイドバッグ活動においてもエコバッグを検討するようになりました。

ただ、一斉に同じ動きがあることも当然予測するところ、ラットレースに参加するにあたっては「差別化」を意識することになりました。

当ブログ記事は、最初の投稿の2020.09.18からおよそ5年後の2025.08.06にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直し綴り直しをしています。

2025年ではピクチャレスクが企画したエコバッグは、コンテンツにまとめてそのノウハウを多くの方に広める方向も進めております。

ノウハウにまとめるほどですので、その後様々な改良を重ね完成型に行き着いたからです。

そんな2025年現在から見ると随分「初期型」と言えるこのたびの回ですが、「初期型」ならではの課題を見つけ現在では改良されている点も同時にお伝えできればと思います。

こうして過去のブログ記事の「手直し」が、過去の投稿の内容の不足を補填し、新しい考え方やアイデアも盛り込めることを非常に有難く思っております。

投稿内容の部分的変更が難しいYouTube動画は、良いも悪いも当時のありのままの姿としてはむしろ貴重だと受け止め、現在の改良後の比較対象として見ていただこうと考えました。

会社帰りのお買い物シーンの想定、黒のシックなストライプ柄をシャープな角のあるスタイリッシュなエコバッグに利用した

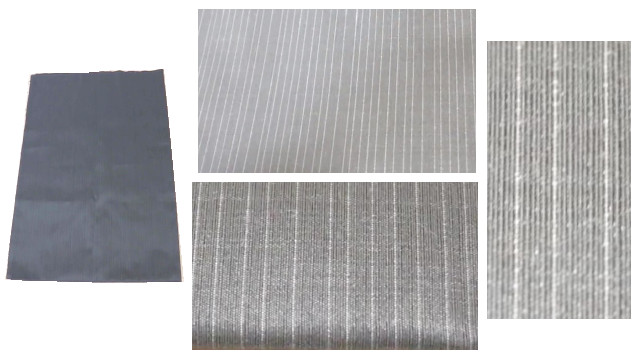

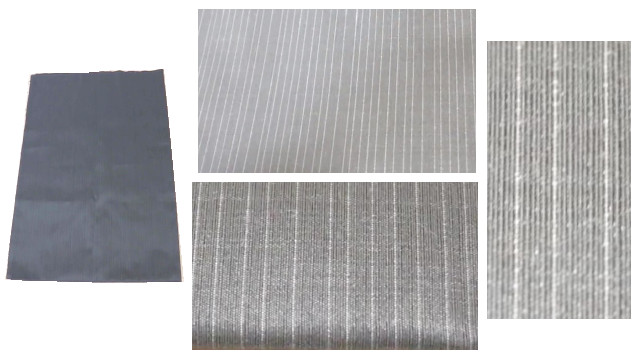

使用生地(表地のみ):ドレープカーテン地、ポリエステル/100%、日本製。色は黒。ストライプ柄は先染めです。

使用生地(表地のみ):ドレープカーテン地、ポリエステル/100%、日本製。色は黒。ストライプ柄は先染めです。

「支柱」パーツの裁断:細長いですが、生地を広げて一重仕立てで型紙を当てて裁断。幅は7.5cm幅で観音開き。

「支柱」パーツの裁断:細長いですが、生地を広げて一重仕立てで型紙を当てて裁断。幅は7.5cm幅で観音開き。

「支柱」ベルト作り:観音開き折りを外枠ステッチ+内部の2本ステッチの均等な4本ステッチが美しく並びます。

「支柱」ベルト作り:観音開き折りを外枠ステッチ+内部の2本ステッチの均等な4本ステッチが美しく並びます。

「支柱」ベルトの配置:横の最長60cmの20cmの位置に左右共ベルトの端が来る位置に設置。

「支柱」ベルトの配置:横の最長60cmの20cmの位置に左右共ベルトの端が来る位置に設置。

このたびは、ざっくりと1ショットずつの場面を写しましたので、細かい寸法はお示ししていませんがすみません<m(__)m>。

固定ステッチの準備:底からスタートし、もとある4本ステッチの上をなぞりながら、外枠から内枠に渦巻き。

固定ステッチの準備:底からスタートし、もとある4本ステッチの上をなぞりながら、外枠から内枠に渦巻き。

後の投稿【1215】で、この渦巻のステッチが途切れずに一気にできることを解説しています。

両サイドの三つ折りステッチ:一重仕立てではここもポイント。縫い代を隠す方法の1つのエコノミーなやり方。

両サイドの三つ折りステッチ:一重仕立てではここもポイント。縫い代を隠す方法の1つのエコノミーなやり方。

「初期型」では、先に1.5cmを地縫いして、次の段階として三つ折りステッチをしていました。

しかし、最初の地縫いのステッチが丸見えで、これを2024年に改良。

地縫いは省略せずに行うものの5mm程度の場所、そして、次の三つ折りステッチの時に、最初のステッチがくるみ込まれて隠れるといったすっきりとした出来上りへ。

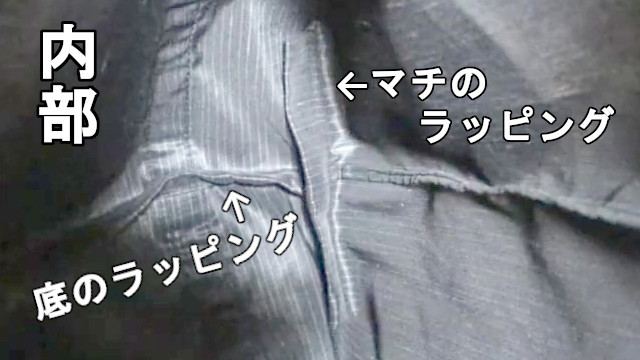

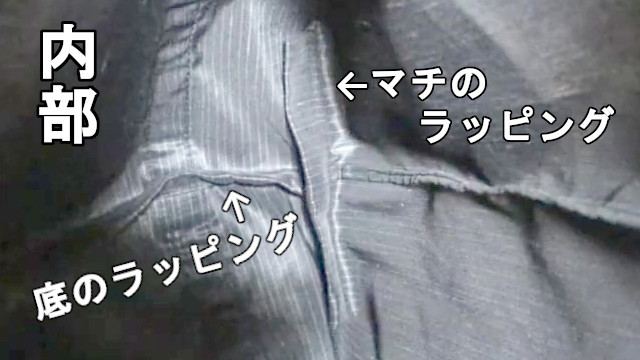

出来上がりの内部の構造:底とマチは共布でラッピングをしています。もう1つのハギ目はサイドの三つ折り。

出来上がりの内部の構造:底とマチは共布でラッピングをしています。もう1つのハギ目はサイドの三つ折り。

入り口の縫い代始末:1cmずつの三つ折りです。ここは後に1.5cmずつの三つ折りへ変更しています。

入り口の縫い代始末:1cmずつの三つ折りです。ここは後に1.5cmずつの三つ折りへ変更しています。

最後に行うピンタックステッチ:これがあるのとないのとでは雲泥の差。ビジネスライクに寄るのもこのおかげ。

最後に行うピンタックステッチ:これがあるのとないのとでは雲泥の差。ビジネスライクに寄るのもこのおかげ。

完成した状態の取っ手の固定:「初期型」では上下の二重ステッチで固定していました。

完成した状態の取っ手の固定:「初期型」では上下の二重ステッチで固定していました。

そもそも、この長い支柱パーツは横向き裁断がコスパが良く、長い「支柱」の為には広幅生地に限定されるものでした。

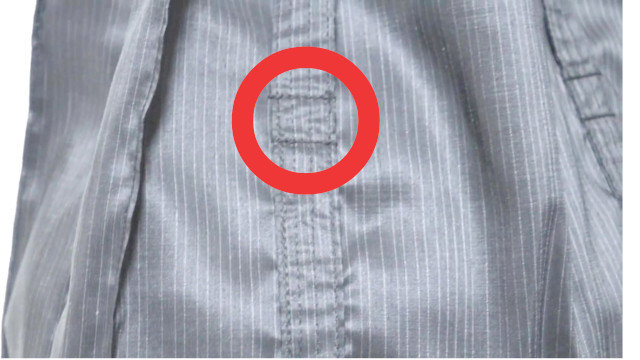

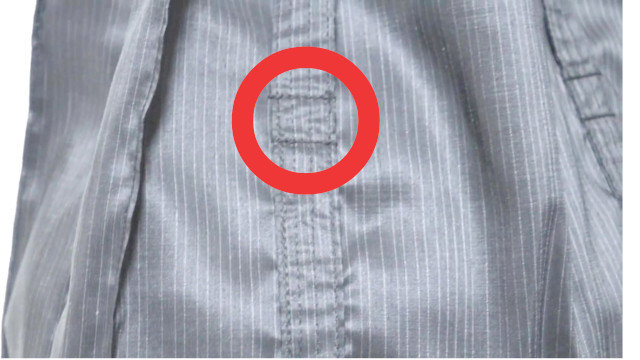

その制限からの解放として、2023年初期辺りにハギ目を2箇所作った3パーツから成り立つ構造へ改良、生地幅が110cmなどのシングルにも十分対応できるようになりました。

その代わり、2か所の左右のハギ目がこの赤丸の位置に出るので、そのハギ目カバーと固定の役割りとして「ハギ目カバータブ」が誕生したということになります。

支柱ベルトの底の重なり:「初期型」では、縫い代の中へ入れ込んでさえいなかったのです。

支柱ベルトの底の重なり:「初期型」では、縫い代の中へ入れ込んでさえいなかったのです。

黒のストライプのエコバッグ完成(初期型):<サイズ>縦39cmx横35cmxマチ15cm。

黒のストライプのエコバッグ完成(初期型):<サイズ>縦39cmx横35cmxマチ15cm。

お洋服とのコーデ:オフィス着らしい黒の上下に合わせてみました。

お洋服とのコーデ:オフィス着らしい黒の上下に合わせてみました。

あとがき

一重仕立ての何でもないエコバッグこそたくさんの追求がありました。

これは、シンプルなものほど奥が深いということに繋がるものです。

お洋服にもあることで、たくさん装飾されたものが必ずしもじっくりと考案されたかどうかは分からないということ。

余分が削ぎ落され、本当に必要なパーツだけで成り立ったシンプルさは、実はよく考えられた深みある製品だと見ることもできるのです(^-^)。

書き手:ピクチャレスク

書き手:ピクチャレスク