まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

時々拝見するパリのストリートファッションの写真や動画。

一人一人が、その装いに誇りを持ち自分表現が上手くされていることがうかがえました。

それを、親しみのある言葉で一言で表したのが「おしゃれ」なのではないでしょうか。

特に着飾りもしない、女性がメンズライクなスラックスをボトムに、三つ揃えの1つのベストを合わせている姿がここ最近の印象的なスタイル。

街角インタビューで答えるその姿は、主義や主張を持った一人の人間の人生観を語っているかのようでした。

このたび「東大ファッション論 集中講義:平芳裕子 著」を拝読。

東大でファッションについて講義されるという記録的な出来事は、おそらく今後の日本人のファッションに対する向き合い方の変化のきっかけをもたらしたものになったかと。

新聞で取り上げられていたこの本、その紹介によって拝読できた私が今度はこうしてブログ記事でアウトプットし、自らの意見も綴ってまいりたいと思います。

人生観を映し出す程の重要なもの、これまで均一化が重視された国内で奥にしまわれていた箱が今開けられた

4日間の集中講義は、これまでのファッションの始まりから現在までの歴史を、コンパクトにまとめられ、重要ポイントなどをすべて拾い上げられていたと思います。

もし、今後ファッションについて学んでみたい、ファッション系の職場に勤務し始めた、ファッションの道への修行として専門学校への道を検討しているなどの方、是非この本をまずご一読をお勧めしたいと思います。

ただ、コンパクトにまとめられた1冊、その後の深堀りはその後の活動として読書ライフの展開をして読み続けるというルーティーンをされてはいかがでしょうか。

いろいろな切り口があった目次の中で、ファッション業にはどうしても矛盾が起きてしまうことが気になっています。

商業として成り立たせるためには、手間をかけてはいられない大量生産の事情。

それならば、その根本の大量製造スタイルこそ見直すべきなのでは。。いやいや仕事を失ってしまうからそれはすぐにできることではない。。

「サスティナブル」に是非向き合っていきたい思いを持っているにもかかわらず、実際の実現が難しい。。

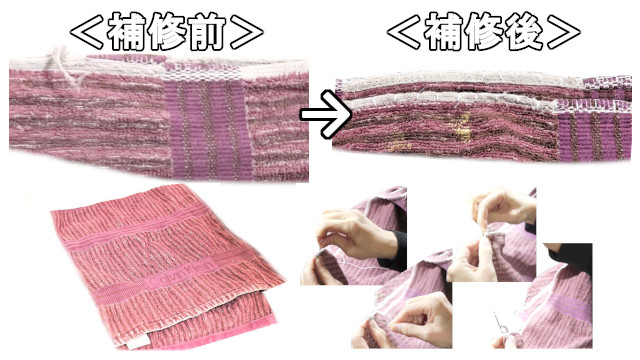

かつての流行が色濃く表れてしまっている服を心地よく着ていけるデザインへと解体し、タイムレスな服への仕立て直しをしたい。。

しかし商業でこれを行って二次製作品として販売は「著作権の侵害」になる。。

こうして書いている私が実際に行き詰まりを感じていることであり、現在も「リメイク」は「図解」にとどめ、自分だけの中でおさめるちっぽけな活動の領域を越えられないのです。

ここ最近のバッグ製作のスタイルも、タイパやコスパを無視、とにかく「質の良い優れた物」を完成していくことだけに焦点を当てることにしています。

これまでハンドメイド活動を長年やってきて、結局こうしたところに行き着いていますのも素直な気持ちからのもの。

ここから思うことは、手間と時間をかけるのであれば、ファッションは芸術寄りなものになっていくはずなのです。

その逆がファストファッションであり、手間と時間を極力そぎ落とし、いかに大量の製造がコスパ良く実現できるかが根底にあります。

そのようなお品物は、価格では受け入れられますが完全に商業用の製造になります。

製造の過程は人間が行うにもかかわらず、制限や縛りの中で人間らしさが削がれ、そのビジネスモデルに心の中までも翻弄されることがあるのです。

決して「サスティナブル」な体勢などではないことは明らかです。

丁寧に真心こめて作られた物を手にした時、あるいはその後の愛着はファスト的な工業品には無い「宝」のようなもの。

極端ですが、ファッション業というのはあまりにも商業的であるといずれは破綻してしまうのでは。

こうしたところに、非常に矛盾めいたものを感じずにはいられないのです。

あとがき

東京大学でいよいよファッションが講義されたという記録、歴史的だと思います。

4日間の講義を1冊の本で拝読させていただけたこの機会と著者様に感謝申し上げたいと思います。

文化や国民性というのは根強いものがありますので、一人一人に浸透し大きな意識となって成り立つものであり簡単には変化しにくいと思います。

とはいえ、自分もそうであったように、海外から見た日本人の特性、パリの人のファッションを通じた自己表現の素敵さを知ったことは、情報が盛んになったからです。

情報に溢れた部分をうまく活かし、これまで蓋をされていた自分との向き合いがファッションを通じて国民全体に浸透していけますようにと、わずかばかりの力ながらファッションの一端の事業活動を続けてまいりたいと思います(^-^)。