まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ここからは「テリーヌ」と名付けたビジネスの外回り用ナイロンバッグの製作に入っていきます。

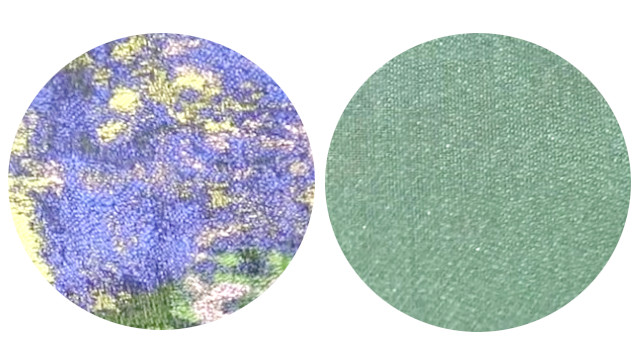

黒色のナイロンオックス撥水加工生地を共通に、裏地の花柄を色々変えて何とか1点物を貫いています。

表地が撥水生地なら裏地も撥水生地、求められる心の声を汲み取っています。

ただ、撥水加工生地の柄物がそれほど豊富ではなく、更に花柄に分野が絞られるとなおさら見つけにくいものです。

そんな中、生地屋様の「要藤商店」様にてお世話になった生地に、素敵な撥水加工生地の花柄が見つかりました。

このたびは、ビジネスバッグ製作のほんの入り口シーンですが、特に裁断における「粗裁ち」の風景をお伝えしたいと思います。

黒のナイロンオックス撥水生地とブルー系小花柄の撥水生地のコンビが素敵、接着芯貼りのポイントはニット芯の使用と粗裁ち

一見黒無地が強すぎると感じるかもしれませんが、次のズームを見ると、小花柄が黒線で囲われているので相性はあります↓。

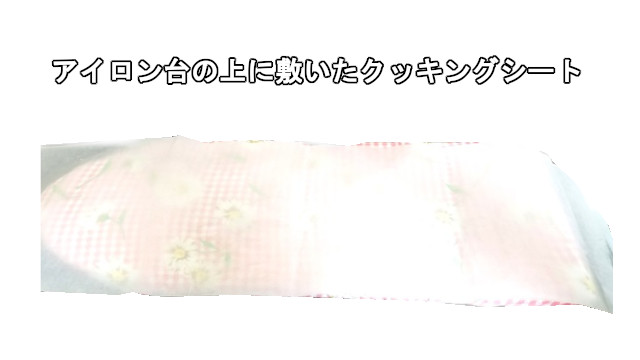

接着芯の糊のべたつきは、こうした製作では拭いきれない悩みです。

はがす時にアイロン台のカバーに粘着して、せっかくのラインが崩されてしまうことが無いようにはがしやすいクッキングシートの上というのは非常に有効なのです。

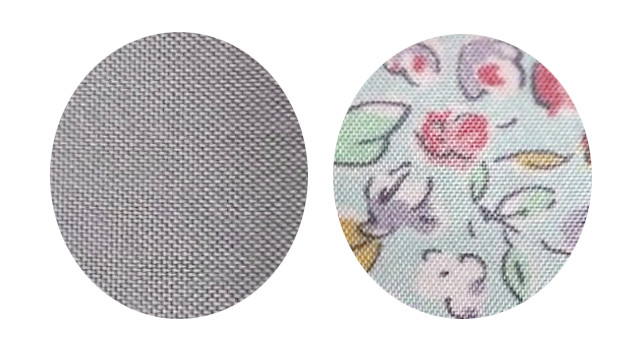

ナイロン/100%に貼る接着芯の種類については、織芯は✕(不可)、ニット芯が◯(正解)です。

ナイロンは弾力性に富み、アイロン接着の熱の高まりと降下で伸び縮みにより気泡が出来てしまうのが織芯。

必ずニット芯をお使い下さいませ。

要するにニット芯さえ持っていれば、すべてをカバーできるということになります。

粗裁ちのまま接着芯を貼り、その後本裁断という流れです。

「ソフト厚芯」単独で観音開き折りにアイロンで折っておく点がポイント、生地の方も単独で観音開き折りにアイロンで折っておきます。

そうして、2点がぴたりと重なり、綺麗に出来上がるのです。

このたびは、ここまでの進捗度でした。

あとがき

当ブログ記事は、最初の投稿の2021.01.30からおよそ5年後の2025.12.25に、ブログ記事の「手直し」の順番でタイトルから見直し全文を綴り直してまいりました。

その後このビジネスバッグは、外回り仕事の減少・ペーパーレス化・労働スタイルの変化を強く感じ取ったため廃番と致しました。

ただ、このシリーズのスタンス「黒無地の撥水加工生地を共通に裏地のみ撥水の柄物でバッグを作る」を別のデザインで今後も引き継いでいたいと思っている2025年現在です。

現在考えているのは、黒のナイロンリュックの2部屋構造の「鏡餅」と名付けたリュックです。

先に名前を付ける程の準備の理由は、定番モデルの「切餅」「餅巾着」が定着していて、もう1点揃うとトリオになってリズムが良いからです。

まさにその実現の目前にあるような気がしてワクワクしながら年末を迎えようとしている現在なのです。

このたびの裁断の完成品のビジネスバッグ「テリーヌ」は、後日の投稿の【359】でご覧いただけます(^-^)。