まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

このたび、最後に底板を残してとりあえずバッグ本体が完成。

「テリーヌ」というビジネスバッグです。

このデザインは、かつて2時間ほどの外回り仕事のあった経理部時代の書類の提出と受け取りの貿易のお仕事の時に持っていたバッグからの着想です。

実際にお仕事で使った者が実際に作るというこの説得力は有難いご縁であったとしっかりとお伝えしていくべき役割を感じております。

このたびは、より良質なバッグへと改良するほんの少しの寸法の変更でどれだけの効果があるのかの手ごたえをお伝えしたいと思いまして、同時におおわくの完成の姿をご覧いただけます。

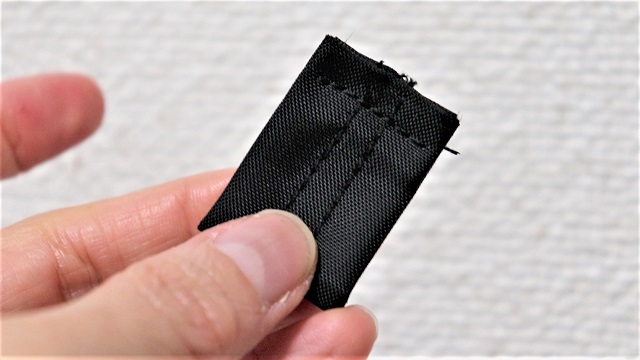

タブの型紙を2cmだけ長くしたことによる効果をどう感じたのか

今までは縦の長さが7.5cmでしたが10cmにしました。

理由はバランスと使い勝手の追求からです。

縦10cm横7.5cmのパーツでファスナーつまみタブを作ります。

この飛び出しの解消は今後の課題であり、内側へ玉止めを隠す良き方法を考えていきます。

ナイロンは目が詰まっていて、下糸がモソモソと引っかかることがとても多いです。

実は、タブを長くした理由にこの2列にする案が関係していました。

つまむところが前のままでありながら2列にするには、寸法を増やすということに至ったのでした。

中を広げた時に思わず気持ちがほころぶ美しい内装の黒ナイロンバッグの完成

黒の内部にこんなマルチカラーの小花柄が広がっているというギャップがあります。

このアイデアは、いくつかの展開が見込め、裏地の柄を変えてそれぞれの1点物志向が実現。

その他、黒の「ナイロンオックス」の表地も「ナイロンタッサー」などの織柄の違うタイプでチャレンジしてみてその違いを知るという体験ができます。

あとがき

この後、底板を設置して完成となりますが、完成の記事の投稿はこの度のお写真で終わりたいと思います。

このたび、裏地に利用させていただきました生地は、購入の生地屋様のサイトでは、「レジ袋」としてそのサンプルのお写真がご紹介されていました。

バッグの中にたたんで収納しておいて実際に素敵に使えそうで、とても素敵でした。

こうして、製造者によって同じ生地でも発想が変わるものです。

ということは、数少ない撥水のプリント柄生地を何とか豊富な展開にしていくためには。。

ということの1つとして、表地が同じでも裏地が違うのだという差別化も1つのアイデアになります。

巷では溢れかえっている黒のナイロンバッグ。

大きな流れの「流行」としてはだいぶ黒のナイロンバッグも広く知れ渡った昨今、この後の差別化をどうしていくのかというところが課題です。

とはいえ、黒のナイロンはやはり使いやすく永久不滅の素材だと思っています。

上手く活かすも、ただの流行だけのものとなって飽きられてしまうのも製造者の活かし方次第です(^-^)。