パシャパシャパシャ、フラッシュライトが光る。

「このたびをもって、引退します」。

トップデザイナー人生の幕が下りるまさにその瞬間だ。

この数十年間というもの、たくさんの有難いスポットライトをいただいたが、心の中では暗いトンネルの中に閉じ込められていたような窮屈さと恐れがあった。

自由にそのままの自分の心の中を外へアウトプットするように「洋服」という形で表現してきたこれまでの人生。

デザイナー人生を歩み始めた頃はその表現が無限だった。

ところが、皮肉なもので、有難く世間に知られるようになってからというもの、「縛り」や「束縛」を感じるようになってきた。

ゆったりとマイペースでその時々の心の中の気持ちの微妙な違いすら表せていた過去に比べて今はどうだろう、本当の自分ではない何かに引っ張られ多忙で息つく暇もない毎日、みるみる本当の自分を見失いかけていた。

その行く末に何があるというのだろう、今だけの短い期間の「儲け」ではないだろうか。。

そう思うと非常に悲しく辛い気持ちが大きく占領し始めていた。

そうして、「いやいや、自分には決して嘘をつきたくない、昔の自由な環境を取り戻し、もう一度ゼロから始めよう」そう決心した上での発表だった。

会見には、力強いパワーをもらいたい、俺は1セットのプラチナジュエリーを、ゆったりと大きな木製ジュエリーボックスの広い引き出しから取り出した。

ネックラインにはチョーカーのようにプラチナの帯が腰掛ける。

マイクを持つ指先にはミステリアスな深紅のガーネットとヘマタイトが、まるで今後への新しい決意のようにシャープな光を放っていた。

「ありがとう、これまでのすべてに感謝したい」。

俺はそう言って表舞台から姿を消したのだった。

そして、新緑の木々に囲まれた湖のほとりのアトリエで、これからもずっとずっと自由で誰にも、何ごとにも縛られないスタイルのもう1つの道を歩き始めた。

あの会見の時のジュエリーはゆったりとジュエリーボックスの中で次回の出番を待つ。

時々引き出しを開けてみると、嬉しそうに煌めいてくれる、「自分らしく生きているのだね」とでも言ってくれているかのように。。

ごめんなさいね<m(__)m>。ただのフィクションでした(^_^;)。

こんな風に、ここぞという場面でのジュエリーの存在感とパワーを想像してみました。

当「本物志向のレンタルジュエリー」では、その名の通り、隅から隅まで「本物」の地金やストーンで集まった本格的なジュエリーです。

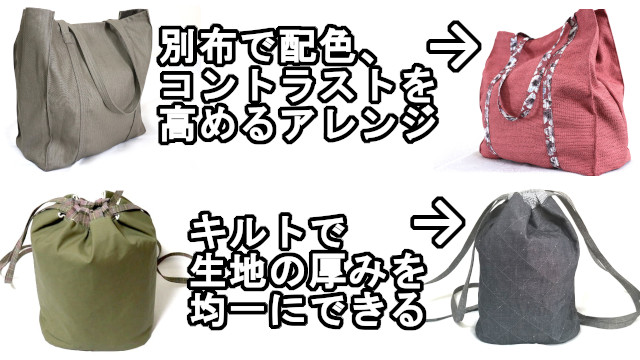

写真のように3アイテムが1セットになって、すでにジュエリー同士の組み合わせが渾身の組み合わせとして出来上がったセットをそのままお洋服に合わせていただける気軽さがあることも特徴です。

ダイヤモンドも大変美しく高級なアイテムで、取り揃えてございますが、緊張感のあり過ぎない親しみやすく身に着けられるダイヤモンドジュエリーのセットになっています。

本物とは言え、ゴージャス過ぎても場に馴染まない。。とそのバランスを程よく考えています。

それでも、1つ1つのアイテムには十分なボリューがありますし、地金もたっぷり使われています。

ペンダントのチェーン1つ取ってみても、全く同じというものが無く、長さが変えてあったり、チェーンのデザインも豊富です。

そんなバラエティーに富みながらも1点物ずつの貴重さも感じていただけるかと。

一度ご検討いただければと思います(^-^)。

※お支払い方法:お振込みのみ(三菱UFJ銀行)

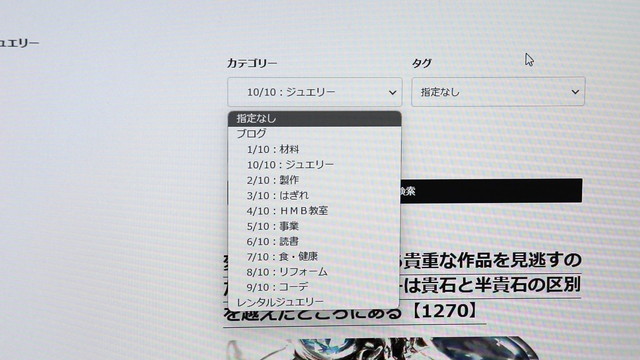

レンタルジュエリー商品一覧

<1>-<19>がセットもの、<100>-<97>が単品でございます。

お取引の流れ

①-⑨のタスクにまとめました。

お問合せ及びご相談

ご質問だけの場合、こちらからです。ご遠慮なくご質問くださいませ(^-^)。

ルール

そして、実際にレンタルを決められた際には、必ずご一読お願いします。

レンタルジュエリーご注文フォーム

レンタルのご決意が決まりましたら、こちらからご注文どうぞ。

レンタルはルールがきっちりあることこそがお取引が結果スムーズで良い関係で終始成り立つものだということが過去に経験済でございます。

よろしくお願いします<m(__)m>。

おわりに

このページは、LP(ランディングページ)という販売専用のページとしていつもの投稿のブログと同じ書き方で私なりのLPの解釈を入れ込んで特別に書いてみました。

YouTube動画は、そういった、業者側から見た(LPを制作する側)の内容ですが、レンタルジュエリーをご検討のお客様にも見てもらっても良いかと埋め込みました<m(__)m>。