まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

WEB技術に疎いのですが、それでも自社ホームページを自作。

それもこれも土台のサーバー「エックスサーバー」様とプラグイン会社の「ワードプレス」様のおかげ。

最低限からのスタートで、現在も特に複雑にすることなくホームページをオープン中でございます。

思えば、仕様とかがアップデート、アップグレードで変化していき、これまでの改良のスピードがすごかったです。

この変化が嫌で、いつまでもトラッドな昔の様式を使い続けることが、しにくくなってる世界。

ほぼ強制的に新しい機能を使わざるを得ないようになっている仕組みです。

このたびは、数々のアップデートの中で初めての不具合があり、エラーが起こった時の貴重なエピソードをお伝えしたいと思います。

その原因も解明できましたので是非同じ現象があった場合にこのたびの例をご参考にどうぞ。

アップデート後に出た画面が映らないという大きなエラー、ある1つの「プラグイン」を削除するまでは出続けた

そんな中、ここ1か月前の2020年の3月頭くらいでした。

「ワードプレス」に導入の土台のプラグインである「グーテンベルグ」がネットで調べるには、かなり大きなアップデートを実行されたようなのです。

いつもアップデートのマークが出るとすぐに行っていますので、いつもみたいにただボタンをぽちっと押しました。

その後事件が起こりました。

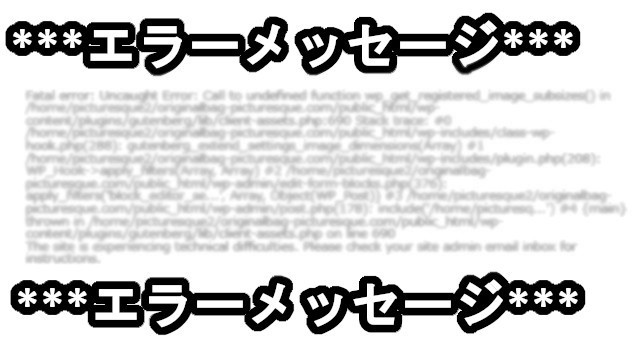

アップデート後のワードプレス内の操作も、見ることも全くできなくなり、エラーメッセージが英文でずらりと表記される画面が現れます。

こんな風にエラーメッセージが出ました。

こんな風にエラーメッセージが出ました。

その内容は「グーテンベルグ」が影響してのものだとメールでメッセージもいただきました。

これは大変!、ブログを書き足していくことができない((+_+))。

どうすれば。。

「ワードプレス」様には気軽にピンポイントで起こっていることを個別に聞ける手段が見当たらない。。

そうしているうちに、メールアドレスにあるメッセージが。。

ワードプレスさんからでした!。

その中には、エラーになったことを把握して、リカバリーモードのURLが用意されていたのです。

そして、そのURLをクリックすると、リカバリーモードにおおわれたいつもの画面が開けました。

とりあえず、応急処置はしていただくシステムにもうすでになっている様子。

よかった、ホッ(*_*)。

リカバリーモードは、毎回、エラー画面を出たびに反応して、メールにリカバリーモード入口のURLを送ってくださる、ふむ、この機械的な反応の仕方きっと「AI」さんですね。

全く作業が滞る心配は回避できたものの、いつまでもリカバリーモードなどというのも安心できません。

そもそも、リカバリーモードを使わずに解決するのは、どんなきっかけなのか。

何か聞く手立てはないものかと思い、苦渋の決断でサーバーの「エックスサーバー」様に聞くことにしました。

「エックスサーバー」様からすると、「ヘ?」という感じでしょうが、きっと何らかの詳しい情報や答えをお持ちのはず。。そして、問い合わせのメールをしました。

ちゃんとピンポイントに私個人の質問を、ある担当者の方がキャッチして送ってくださいました。

さすがに直接解決するテクニックや手法ではなかったけれど、今後にも役立ちました。

それはこんな回答↓。

「「グーテンベルグ」のアップデート時のエラーが起こる原因は、たいてい、他のプラグインと相性が悪かったり、妨げられたりしてのエラー。

1つ1つプラグインを停止してみて試してみて、どのプラグインのせいでこの現象になったかを突き止め、そのプラグインがどうしても必要なものでなければ、解除するとよい。」

こんな返答でした、そのままの文章ではないので、あしからず。。

それでも、1つ1つのプラグインを試すことが、分かりにくくて、ずっと1か月くらいの間、次回のアップデートで復活しない者かと期待し(そんなことは無いと後で理解)、追加記載もリカバリーモードで行う時期が続きました。

そして、いよいよ、この記事を書く前日の昨日、さあ、もうそろそろ、このことを完全に解決しようではないかと思いプラグインを確認しました。

取り入れているプラグインなど最低限で数個です。

これかな?というあたりを付けたのが「ALL IN ONE SEO」。

導入している「プラグイン」はこれと、「お問い合わせフォーム」の「CONTACT FROM 7」くらいです。

このお問い合わせフォームは必須なので消すわけにはいきません。

そして思い切って「ALL IN ONE SEO」を削除。

その後、グーテンベルグのアップデートが推奨され、ポチン♪とボタンを押しました。

そして、晴れてリカバリーモード無しで見れるようになりました。

久しぶりに見た様式は1か月前と随分変わっていました、確かに大きなアップデートだったようです。

これが現在の「グーテンベルグ」なのだと。。今後も変化に追従せねばなりません(^_^;)。

プラグインはあれもこれも導入しない方がよいすすめ

依然として、こういったWEB事情は苦手です。

しかし、個人事業主で事業をする以上、自分のホームページというのは必須だと思っています。

SNSサイトを利用してホームページは持たない方法もあるかと思いますが、自分主導での発信がSNSでは完全にできません。

いつまでもSNSに囲われたその箱の中での発信でしかないのです。

しかしホームページは、自分のWEB上の住所である、「ドメイン」を持っているので、極端な話SNSと対等です。

つまり、ホームページはそういう意味でパワーがあり強い地盤です。

SNSには決められた様式、制限、枠組みがありますので、ホームページの自由度は高いです。

それでもこんなことできたらいいのに、その機能がないなと思うことがあって、プラグインで補う人も多いのだと思います。

プラグインは他のプラグインとの相性が念入りに考えられているわけではないものも多く、中身が複雑ですから不具合の時にどうしようもありません。

よって、やたらとプラグインで画面を飾ることはやめよう、シンプルで良い、それよりも、あれこれ活発に部屋を作ったり、迅速に書き込みをしたりできる舵がにぎれているじゃないか、という考え方で来ています。

やはりアップデートは頻繁に行われるのが当然。

そのたびに、何か不具合が起こる確率がプラグインの導入のし過ぎにより、高まるのではないかと考えます。

こういった考え方で、今後も、手作り感満載の様式のホームページですけれど、単純でシンプルにできていて分かりやすく更新してまいります。

あとがき

その後、アップデート後にこうしたことは起こることはありませんでした。

明らかに「all in one seo」のプラグインが原因だったと思います。

プラグインをそれほど使わなくていいように、きっと「グーテンベルグ」も今後改良していってくださることに期待をかけたいと思います。

この記事のカテゴリーがどこにも当てはまらず、経理ブログへ入れました。

経理の内容ではないにしても、経理部がこういったことに携わることも小規模の会社だと多いと思います。

今後もこういったWEB関係の情報において、何か得たものがある時に、このカテゴリー<事業>へ載せていきますね(^-^)。

書き手:ピクチャレスク

書き手:ピクチャレスク