まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

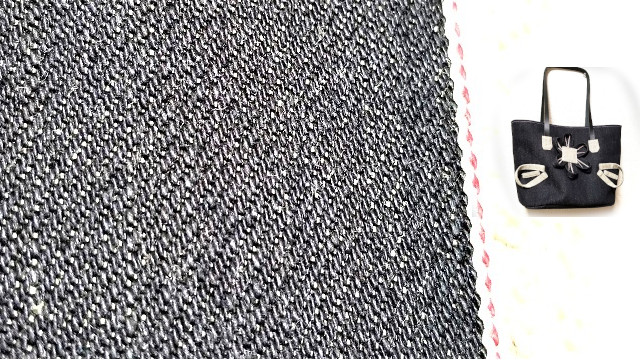

2021年に、これまで縫ったこともなかった25ozもあるヘビーオンスのデニムを取り扱う製作の機会をいただきました。

通常リーバイス501なども13.5oz程度。

12オンス辺りから上が厚手と呼ばれる領域のセルヴィッチデニム。

そこをはるかに超えた、ごわごわとしたデニムがあります。

何オンスあるのか分からずに、16オンス程と予想を立て、グラム数を計りながら計算した結果、「25oz」が導き出されたのでした。

他のセルヴィッチデニムと比較しても、「ド迫力」のヘビーオンスのデニム生地の製作の注意点をまとめてみました。

三つ折りまでにとどめる、重なりも極限に工夫した製作の結果できるものは余計な重なりの無いプレーンなアイテム

まず、三つ折りにつきまして。。出来るかどうかというと、可能です。

ただし、三つ折りをすると三つ折り同士が重なる次の場面が必ず出てきますので、そこが限界を超えるため、工夫が必要とされる部分になります。

例えば、エプロン製作時のポケットの入り口はどうしてもよく接触する場所なので、三つ折りして縫い代を隠したい。

三つ折り自体は意外と簡単にできるので、いったん喜びます。

しかしその後は、縫い代をどう隠すのか、ここが悩む場面になるわけです。

ポケットの場合、いろんな 14オンス程度のジーンズの作りを見ても、1つ折りのみ。

よく古着のジーンズのポケットの手を入れると縫い代の糸のほつれが出てきている経験があるかと思います。

あのほつれに触れる良くない触り心地を起こらなくする工夫と致しまして、ポケットの口の三つ折り以外にロックミシンをかけておき、1つ折りだけして、外側と内側に入った折った部分が隠れる程度の幅にもう1つステッチを入れるというものです。

ということで、まとめるとすれば、三つ折りはできるが、ロックミシンとの組み合わせの製作が必要になるというものです。

これは、あくまでも、美しく仕上げるというゴールを前提にしていますので、何となく縫えちゃうこともあるかもしれません。

長い目で見てきちんとしたお品にするためという対策になります。

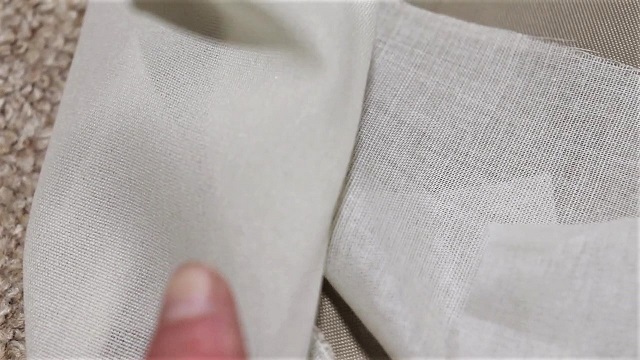

25ozともなると裏無しを作りがちだが、裏付きの方が実は悩みが少ない

次は、裏地についてです。

こういった分厚い生地は、裏無しをイメージしがち、重なると縫いにくいから裏無しがスムーズではないかと思うものです。

しかしです、美しく仕上げていくことも忘れてはなりません。

そうすると、いかに裏無しの方が難しいかを身をもって体験しています。

裏無しというのは考え方によっては、裏側も表のような綺麗さが求められます。

隠す場所がないという点でも裏付きでは可能だった隠しゾーンが無いので、技術の良し悪しが問われることになります。

トートバッグなどを作る場合であれば、かさばらない程度の厚さの裏地をうまくチョイスすれば、裏地付きの方が断然作りやすいです。

裏地付きは、一度折ってステッチで縫い合わせるだけの重なり、悩みが少なくスムーズに進めていけるものなのです。

中をのぞいた時に、縫い代が丸見えで、「厚手なのでどうしようもなかった(^_^;)」というのは、説得力がありません。

そこを、「厚手なのだけど綺麗に始末しました(^o^)丿」と言えることこそが付加価値です。

接着芯は無縁、貼らなくてよい

14オンス程度のバッグであれば、接着芯を貼った方が、ハリコシの効果が現れました。

25オンスともなると、貼っても変わりばえがしないようです。

もうすでに十分なハリコシが生地だけで備わっているからです。

そうしますと、接着芯+本体に貼るハード薄芯も通常あるのですが、いずれも貼らなくてよいという判断をこのたびしました。

デニムだけの長年の使用で起こるくったりしていく様子を「良き味わい」として楽しめると思います。

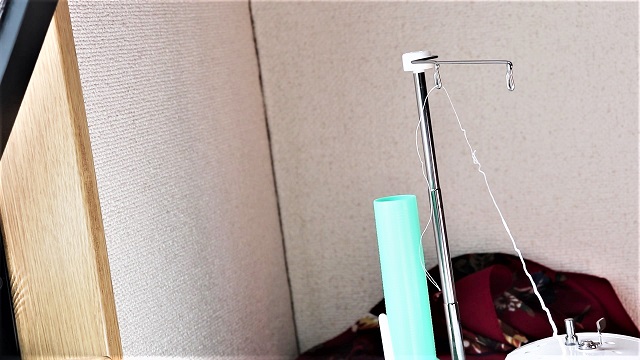

糸調子ダイヤルの位置が他の生地と遥かに違う

デニム全体に言えることですが、通常のブロードやローンなどの生地に比べてはるかに糸調子が違います。

かなり極端に違うので、そのままの糸調子で行くと、裏側(下糸側)がループ状にもじゃじゃする事態が起こりました。

糸調子ダイヤルは3周辺の絞まったものが有効。

さらに、スパン糸で職業用ミシンで縫う場合の設定でも、糸案内という穴が3つ空いた部品に通常スパン糸であれば通さない省略する真ん中の穴にも通してみると糸調子が引き締まり、合ってくることが分かっています。

これも是非ご参考にどうぞ。

糸調子に関しましては、深堀りした記事をタイトルの頭に<糸調子>と記載したもので何記事か投稿させていただきました。

結局、分厚いデニムはデニム専用のミシンが相応しいということなのでしょうが、職業用ミシンでも細かい工夫で可能だと思っています。

あとがき

動画内でもお伝えしましたが、固定観念で、このような分厚い生地は縫えないからやめておこうと思うことが、機会損失かもしれません。

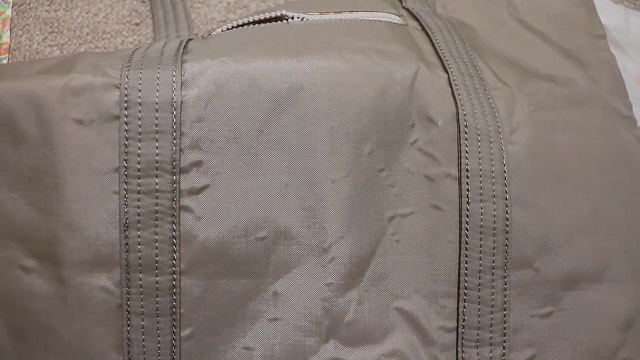

やってみると、工夫次第で素敵にバッグが出来上がったりもできるわけです。

何もそれは技術ということではなくて、重ならないようにする作り方の工夫をチョイスしたり、糸調子を研究してよく知ることで、可能になるということを今回のこの記事でお伝えしたいと思ったわけです。

家庭用ミシンは、その点分厚いからダメだという判断は合っていることが多いです。

ある程度ミシンが好きになっていろんなものを製作したいのならば、家庭用ミシンとは別に職業用ミシンをご検討されると安定感と頑強さがあり、製作の幅も広がるかと思います。

見かけとかサイズは何ら変わりがないのに、パワーがすごく違いますし、ぶれが少ないので、縫い目も綺麗な「職業用ミシン」をお勧めします。

以上、25ozのヘビーデニムのバッグ製作が可能だった記録でした(^-^)。