まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

picturesque(ピクチャレスク)スタートの2018年はメンズライクなバッグの製作からスタートしましたが、技術の不足に対して自信の無い状態が続きました。

プレーンなタイプは技術を高めねばその不足が分かり過ぎるほど目立つもので、そういったものを作り続けていたのでした。

その頃、まだ今は早いからと後の夢にしていました、高級生地のフクレジャガード。

それらの生地に対してあこがれが強くなり、それほど技術も高まっていない2019年にフライング気味に足を踏み入れてしまいました。

その結果は散々。

いろんなデザインに挑戦したのは良いのですがどれ1つとして立派に出来上がることはありませんでした。

その頃のデザインというのは今思えばかなり難易度が高い立体的なハンドバッグになっているような物ばかり。

そんな多くの未熟な製作ながらも分かったこともあり、それこそが今思うと貴重な体験だったと思います。

夢に対して早く踏み込み過ぎたことが良かった面もあったのでした。

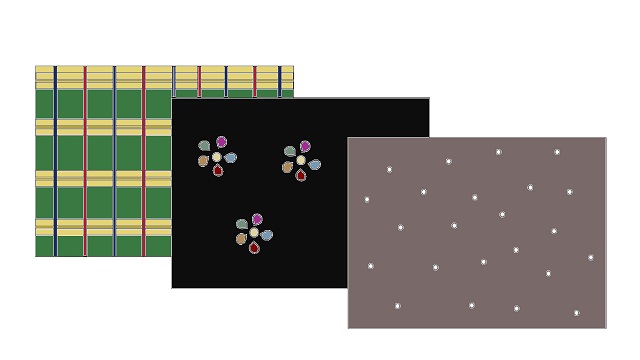

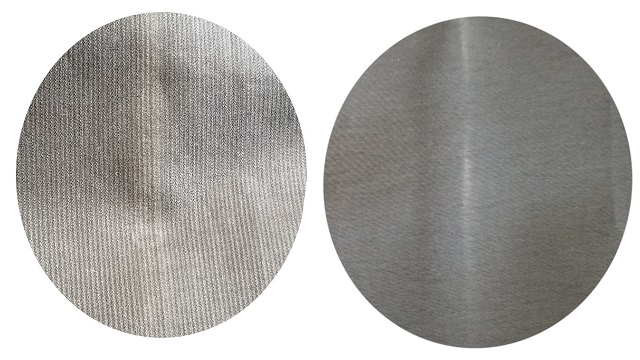

そうした高級生地の多くが凹凸感ある生地であり、特にイタリア製・日本製の「フクレジャガード」「風通ジャガード」は生地のみでうっとりとするような美しさがありました。

このたびは、たくさん製作してまいりましたこれまでの「フクレジャガード」「風通ジャガード」を中心に、本当はどんなデザインが一番望ましかったのかというところを現在の目線で考えます。

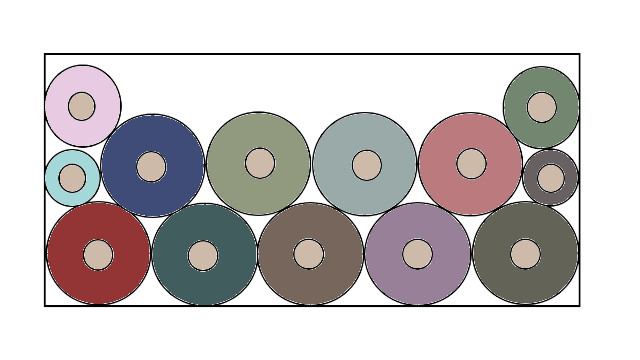

そして、その後の技術がやっと高まった2024年現在、持ち始めることができた自信と共に、今一度「フクレジャガード」「風通ジャガード」も製作していこうという決意を綴りたいと思います。

「宝の持ち腐れ」とは当時の不足していた技術を伴った生地のことを言っているようだ、技術が高まった今もう一度宝のような生地フクレ/風通ジャガードでバッグを作りたい

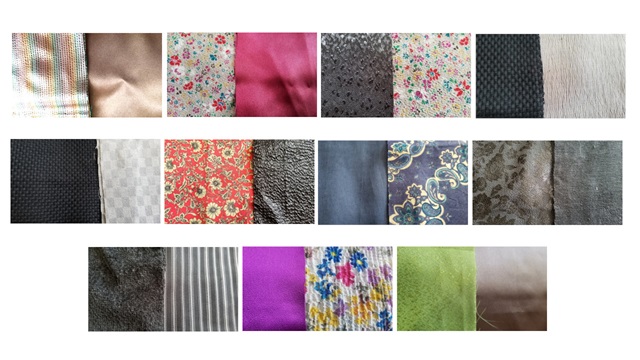

これまでバッグに仕立ててきました「フクレジャガード」「風通ジャガード」から6点の生地をピックアップしました。

まず、もともと定義されている呼び名を明示、実際に取り扱ってきた者が定義してみます。

<3種の定義:事典や解説も参考にさせていただきました>

・ジャガード・・・プリントなどの塗装的なものではなく、織り糸で柄を表現したもの、またその技術。

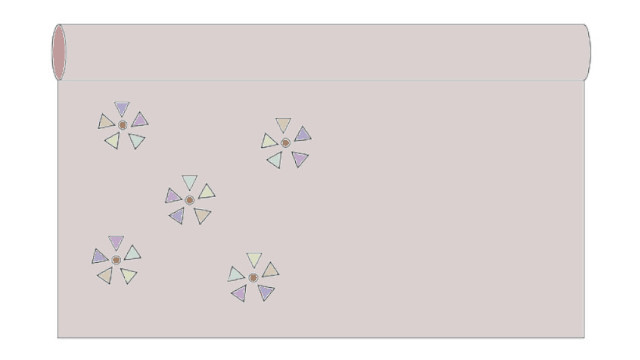

・フクレジャガード・・・生地を二重にして柄を出してふくらみを出した織り方(気泡的なふくらみ)。

・風通ジャガード・・・生地を二重にして柄を出してふくらみを出した織り方(気泡的からもっと広がった柄に及んだふくらみ)。

はっきりとフクレと風通の違いが分かっておりません、おおわく同じなのかもしれません。

その説明がされている本やネットの情報も見つけられていません。

よって( )の中は実体験からまとめてみましたが、正解であるかどうかはわからず、実際に取り扱う中での感覚になります。

ここからは、風通ジャガードを実際にハンドメイドバッグに仕立てた時の驚く発見があった貴重なエピソードをお伝えしたいと思います。

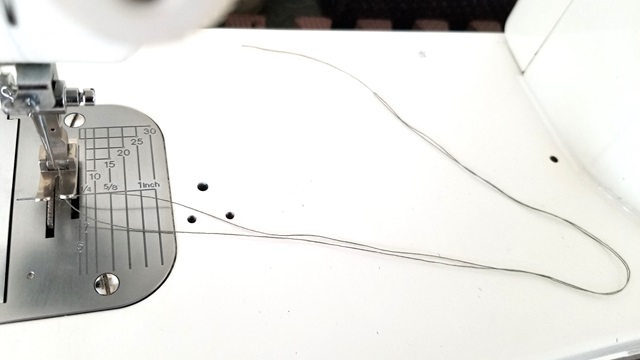

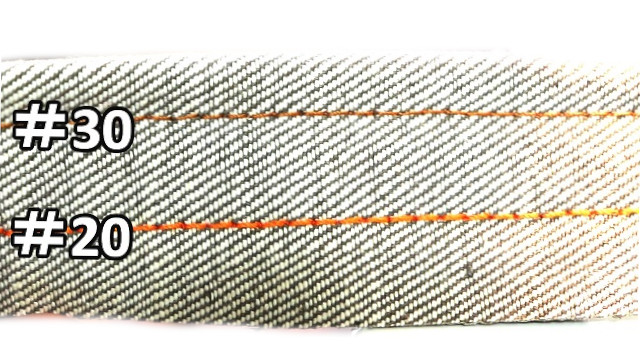

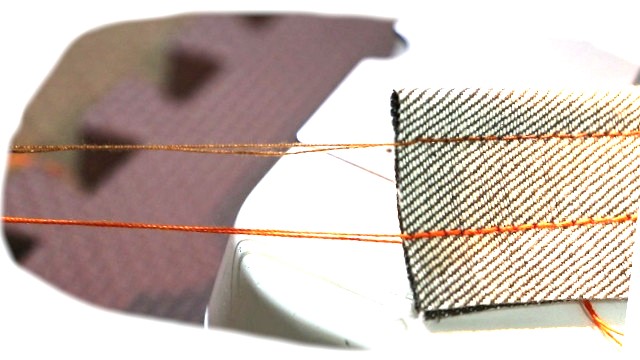

風通ジャガードを接着芯で硬め、ミシンでステッチを施していくことで、ハリコシが特徴の素晴らしいものに出来上がっていくことを発見しました。

元はくずれそうで不安定な緩い生地であることを接着芯貼り前の状態で必ず感じると思うのです。

ところが、接着芯を貼りミシンで縫い合わせていくことで、しっかりと固まっていき貫禄が増していくのです。

この不思議さの正体は他でもない「空気」ではないかと。

生地それのみのパワーではなく、空気のパワーも相まっての迫力であるところが非常に特殊だと言えます。

厳しい見方ですが。難しいデザインばかりに挑んでいて、肝心な生地との相性を心から考えていなかった過去。

技術を高める必要もあったので今思うと仕方がないのですが、素敵な生地だからこそ「敬意」も必要なのです。

自分一人の力では到底完成させることなどできなかったバッグ、生地メーカー様・生地を販売してくれたお店に対しての感謝を製作に入れ込めることを忘れていたのでした。

あとがき

いろいろ難しいデザインにも挑戦はしてみたものの、現在に行き着いたのは確実に毎回成功する確率が高いデザインのみであるべきだと思うように。。

当ブログ記事は、最初の投稿の2022.10.25からおよそ2年後の2024.10.11にブログ記事の「手直し」の順番で、タイトルから見直しここまで綴り直しをしてまいりました。

やっと2024年で、今後の方向性を決め始めることができています。

随分長く年月を要してしまいましたが、そういうものなのかもしれません。

複雑なデザインを作れることが素晴らしいという考え方はかえって浅いのかもしれない、シンプルなデザインでもちゃんとそれぞれに意味付けがあり、丁寧に製作したものは正解なのです。

素敵な生地が最大限に活きる出来上がりになっていれば、そえは1つの答えなのです(^-^)。