まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

当番号から少し前の【1432】からおよそ1か月弱の間、更に生地を追加調達する日々の中で別の考え方に行き着きました。

【1432】では、デニム生地を表地にした場合に、裏地に服地を組み合わせることもしていました。

その後「ミックス」に対して心に大きく引っ掛かりが生まれまして「ごちゃ混ぜ」と感じるようになってしまったのです。

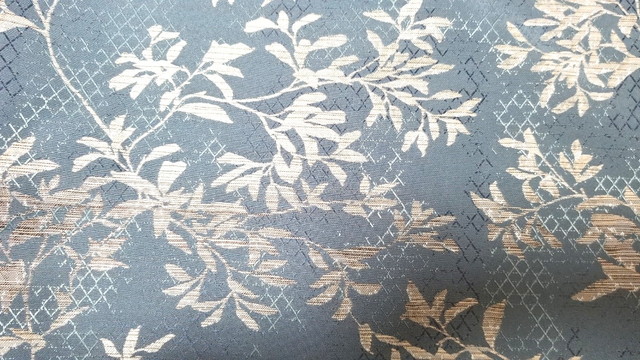

そして、行き着いた組み合わせが、「エレガント」「カジュアル」を真っ二つにはっきりと分けてしまうことでした。

ミックスが良いという考え方もあると思いますが、随分ちぐはぐさを感じてきた「心地悪さ」をしっかりと受け止め、「心地良さ」へ向かおうと。

当記事内ではそれぞれのラインから代表的な数セットのみをピックアップしまして、この「心境の変化」があったことを軸に綴ってまいります。

バッグ素材の生地コーデのその後の心境の変化による組み合わせ替え、エレガント同士・カジュアル同士に行き着く

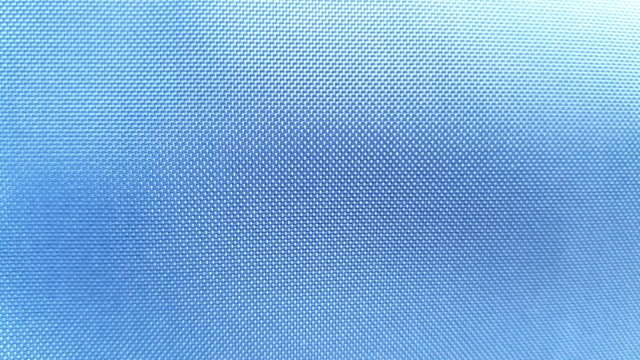

カジュアルテイスト、エレガントテイストという違いをそれぞれ色濃くしていくことにしました。

ただ、全体としては、いずれもエレガントに寄せていくという特徴こそが本当の姿。

どこまでがカジュアルでどこまでがエレガントなど、それぞれの価値観です。

ピクチャレスクとしては、すべてをエレガントな方向へ持っていきたいというたった1つの目標を持ちました。

2つのテイストにはっきりと分けたことが、かえって全体でのエレガント志向を際立たせると判断したのです。

その他のパーツの底面やタブやショルダーなどは黒の方にまとめています。

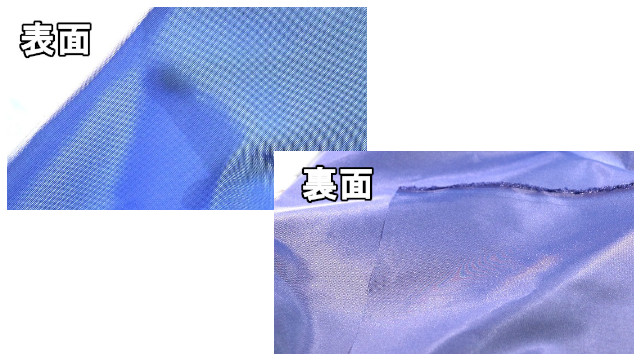

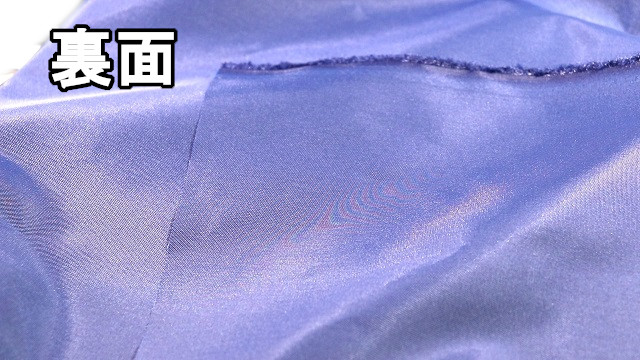

接着芯貼りが完了し裁断が完了した本体パーツで見ていきます↓。

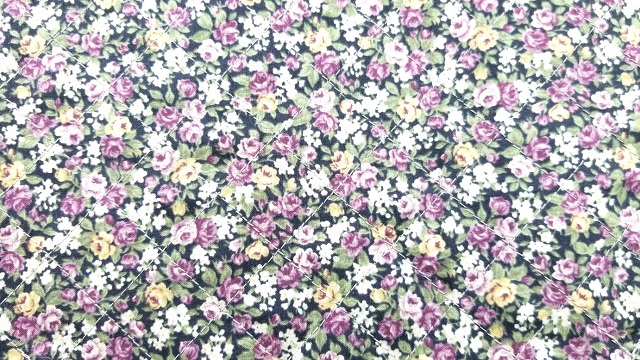

ツイード以外はほとんど表地は無地、ユーザー様としてはおそらく柄物が表地ではクセが強すぎで使用の出番を失うのではないかと、これまでのバッグ製作+販売で手応えとして感じています。

ただ、時々抽象的な柄が表地でも良い場合や、厚手でどうしても表地でなければ成り立たない場合のみ柄が表地になります。

以前はここにデニムをミックスしていましたが、このたび考え方を大きく改め、カジュアルとエレガント別物にすることにしました。

不思議と、そうすることでこそ全体がエレガントな方向性を色濃くしてくれるのだと解釈したのでした。

あとがき

生地の組み合わせは、ハンドメイドバッグ製作でここ2025年から最も「熱」を入れ込むタスクになりました。

ここで大半が決まってしまうと考えると非常に重要な場面なのです。

そして何より、この製作自体ができるのも生地のおかげではないのかと思うようになったこと。

2020年辺りも生地をたくさん集めましたが、その時以上に2025年の方がはっきりとした選び方をしていると思います。

製作するデザインを絞っていることで、素材を特化することに熱を注ぎ込めているということかもしれません(^-^)。