まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

接着芯もいろいろバラエティーに富んでいますが、バッグのお店picturesqueとしては、織芯を使うことに拘っております。

織芯という言い方が少し違うかな。

ニット芯もちゃんと生地みたいに織られているので、布帛の芯と呼ぶのでしょうか。

不織布と異なるものになります。

不織布は結構使いにくくて、ハリやコシを出すのには柔軟性はあまりないと私は思います。

硬くなりすぎたり、しわが寄りがちだったりした経験から、織芯1本にしぼっています。

そうすると、不織布ではあまり考えなくても良かった織物の向きというのが発生。

今回は、そういった織芯を使う時に、表地と上手くフィットしてより最大限に素晴らしい風合いになるような秘訣として、地の目の向きを表地と同じに裁断するというおすすめをしたいと思います。

芯地も生地みたいな作りである意識

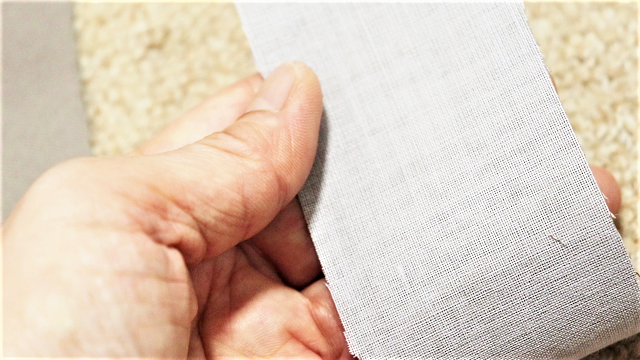

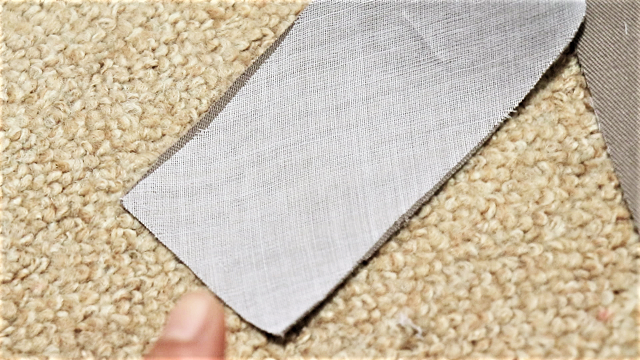

織芯を表地に貼ると、まるで2点の生地をくっつけているようです。

それほどまでに、織芯の存在感というものはあるものです。

この写真には、同じ5cm巾であるけれど、表地の裁断方向の地の目が、縦のものと、バイヤス(45度)の向きのものが含まれています。

今回その2つの表地の地の目の違いに芯地も合わせている様子を見ていただきます。

こうして、地の目を合わせて接着した風合いは綺麗で、自然です。

変なしわが寄らず、びっしりと表地に附随したものになります。

私が織芯を好きな理由は、劇的に生地が使いやすくなったり、迫力が出たりする点です。

今回の作業としてはラッピングをする布としてのパーツなので、ラッピングする時も、織芯であるとパンパンに張ってやりやすいので、結果綺麗にできるというものです。

あとがき

芯地の向きなんて気にすることはないというご意見もあるようですが、私としては、仕立てということを考えると思わずそろえてしまうような当然のことのように今は思っています。

どうなんでしょうね。地の目を合わせたことが後の何年後かに何か影響があるとか、例えば、芯地が浮いてくることが起こりにくいだとか、そんな長い目で見た効果も発見できると良いのですが。。

なんでもお品は、最初の一瞬が決め手になってしまい、長い目で見た効果を見落としがちです。

今回の地の目の向きを影の目立たぬ部分でそろえていること、これがわずかであっても、現時点では、きちんとしたお仕立てをした作業をしたということだけではありますが、後に何かの実りの種をまいたことになればと願います。