まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ここ最近いろいろ移動時間などに本を読みますが、図書館で借りたものがほとんどです。

それでも、持ち合わせておきたいような本もあるものです。

今回は、その1冊、「「スーツ=軍服!?:辻元よしふみ 著/辻元玲子 絵」からの学びとして、ラペルに空いているボタンホールの意味を知りました。

遡ること時は1800年代の話になります。

現在では、ただの飾りやデザインとして残るものは、かつては実際に使われていた機能の名残りなのだということです。

とても興味がわくようなロマンあふれたストーリを知り、是非アウトプットさせていただきたいと綴ってまいります。

スーツはイギリス生まれのアイテム、伝統的なデザインには今でも「名残:なごり」として残るかつての機能の証

今ではどこの国の人でも着るスーツ、かつては、着物時代の日本にはなかったものです。

それが、海外との交流によって日本に入ってきたのが着物から洋服に変わっていったそんな時期。

もともとスーツはイギリス生まれ。

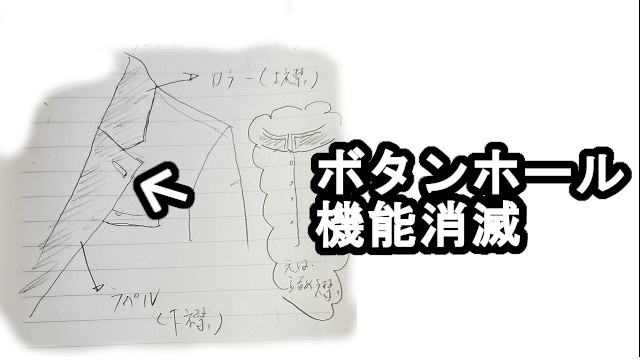

1800年代、もともと詰襟の「軍服」のようなものから発展し、上衿のみ返した折り襟、そして、第一ボタンをはずした開襟への流れで、襟を倒して着るということから「ラペル」というパーツが登場しました。

伝統的なモデルから見る歴史がとても面白いですね。

右側のスタンドのような形の軍服らしい「きりっ」としたデザインが、襟が倒れることによって、「カラー」というパーツ名の現在のスーツの上衿になりました。

その切替と延長を兼ねた「ラペル」というものも生まれますが、その途中段階としては、第一ボタンを寒さしのぎに閉じることもあったようで、「スタンド」と「倒れ襟」との使い分けシーンがコンスタントだった時代があったようなのです。

それが、今日は完全に襟が倒れ、デザインとして定着していく中で、かつてのスタンド襟時代に利用していたボタンホールが名残として残ったということです。

「なぜ廃止して撤去してしまわずにあえて残しているのだろう?」、ここにイギリスの文化のようなものが見て取れると思っております。

貴重な伝統を重んじるかつての名残をあえて残すということ自体が、現在は「スーツと言えば、このボタンホールあってこそ」とまで思えることに繋がります。

新しいお洋服では、このホールを失くしてしまうデザインの方が多いですし、実際に手持ちのお洋服では同じようにボタンホールが空いた襟のジャケットは見つかりませんでした。

伝統的なスタイルのスーツ屋さんはあえて、これを「定番」としているのだと思います。

あとがき

洋服はほとんどが男性のアイテムが先で女性のデザインに取り入れられたことが多いです。

特に男女共通で着用しているスーツとか、パンツなどは、メンズのクラシックなスタイル要素のあるブランドにこのたびのボタンホールが見られるのではないでしょうか。

また、古着の中でもこの衿に注目しながら、伝統あるこのホール入りのものを選ぶというのも素敵な出会いです。

「メンズライク」という言葉が好きでよく使いますが、随分奥が深いものなのでした(^-^)。