まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

少し前の記事【753】でもお伝えしましたように、バッグが完成してしまうと内部の機能は多くが隠れて見えなくなります。

それをあれこれ完成のバッグでご説明してもなかなかピンとこないかもしれないと、製作途中の場面の裏側のお写真と共に「当て芯」にスポットを当てながら強度を高めている縁の下の力持ちなる部分をご紹介しました。

このたびの【759】では、【753】の時の「当て芯」とは別のパーツ、①内蔵の巾着袋のひもホール内の縫い代始末と②巾着袋の底のマチの多重の重なりの仮固定ステッチの2箇所についてその途中段階の内部をお伝えします。

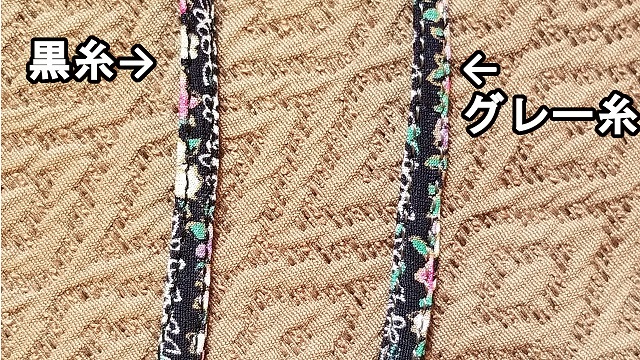

1つ目の箇所:巾着ひものホール内の縫い代を完全に隠す両割れの固定ステッチ

おそらく、カーテンやクッションカバーなどのインテリア分野で良く使われる「袋縫い」の手法に類似のやり方だと思います。

ホールというのは、半分内側ですが、覗くと見ることができるので、もう半分は外側に面しているという場所です。

「この場所は外側みたいなもの、目に映る部分としてきちんとお仕立てしたい」といういった思いから次のような工夫をしています。

この構造、結構手が込んでおります。

1.5cmの縫い代がびらびらのままであると、紐が巾着の開閉によって縫い代がどんどん消耗してくる可能性がるので縫い代をさらに半分の7.5mm分内部へ折って真ん中にステッチします。

それでもまだ、ぐらぐら揺れる不安定さが残ります。

よって、この写真の後は、てっぺんから3mmほどをミシンで重なったまましっかり縫い付けて固定するステッチを1本入れていくということをします。

そうして完全にトンネルの入り口からのぞいた風景が安定したすっきりとしたものになります。

「摩擦が起きない」ということは、「傷みが無い」ということにつながり「長持ち」へとつながるということを見込んでいます。

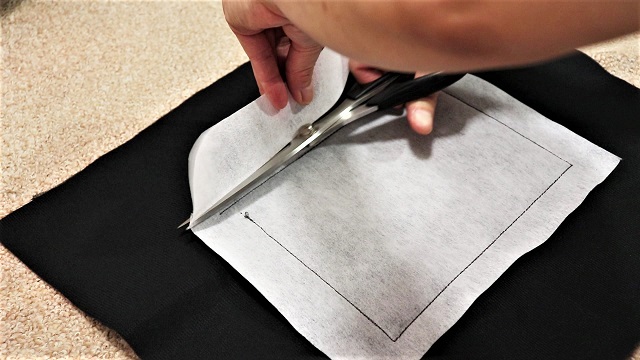

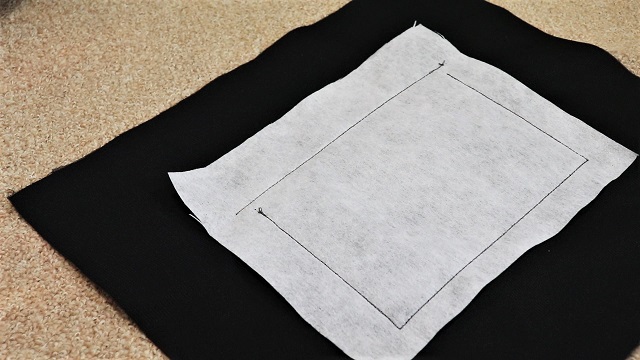

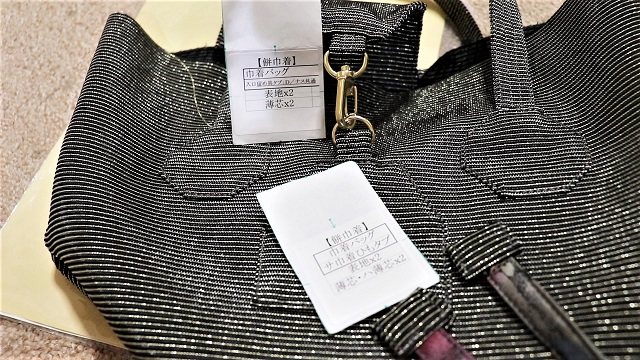

2つ目の箇所:巾着袋の底のマチの多重の重なりの仮ステッチの固定

次は、場所が下の方へ移ります。

この時に、重なった内側のマチが引っ込みがちです。

この引っ込みのまま行くと、縫い目がずれて内側を縫い外す懸念が起こります。

よって、この時点で仮止めステッチをし、少し内側のマチを1mm程のわずかな分量出し気味にして、1cmくらいの部分を縫っておくのです。

内蔵巾着袋は裏地付きの二重仕立てなので、マチの重なりというのは、合計4枚分です。

一度にやろうとするよりも1ステップ踏んだ方が安全であり確実です。

強度もこの方が必ずありますので、必要なステップだと考えています。

出来上がりでは、このように安全を考えて二度にわたってステッチされているなど、決して目に映ることではありません。

この場面は大変貴重な場面だと思っていただければ。。と思います。

この仮固定の縫い線は1cmでしたので、裏地への縫い付けの時の1.5cmの縫い代内にちゃんと隠れてくれます。

ということで、以上の2箇所が、バッグの中の内蔵巾着袋が実際にバッグに出来上がっときには見ることのない、途中段階の今でこそじっくり見ることのできる構造の部分でした。

あとがき

手の込んだ仕立てはハンドメイドならではの強味です。

量産品には、対極なお仕立てで注目される方が断然良いと思います。

今は隠れて知られていない部分なのかもしれませんが、これらをいくつも地道にやっていくうちに、内部が見えなくてもパッと見て「何か違う!」という存在に、そして「信頼」を得られる製作になると思います(^-^)。