まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2022年1月1日から「電子帳簿保存法」が本格的に全事業者に向けて動き出しました。

実際にデジタルで保存しました感想としては、楽でもあるし、手間でもあるというのが正直なところ。

楽なのは、印刷しなくなったことで、今までいかに印刷の手間が積み重なっていたことかを一番に実感しています。

印刷1つやめるだけでこれほどにもスムーズなのだと感動しているのも事実です。

その反面、悩む点もありして、メールの電子保存がその1つになります。

このたびは、実際にメールの本文が請求書であるという例で、メールの電子保存をしなければならない件についての「生きたままのメールの保存、スクショは不可」の実行の仕方をご紹介したいと思います。

クラウドタイプのメール内で「請求書」をメール本文でお伝えしている「レンタルジュエリー」のケースのメールの電子保存の仕方

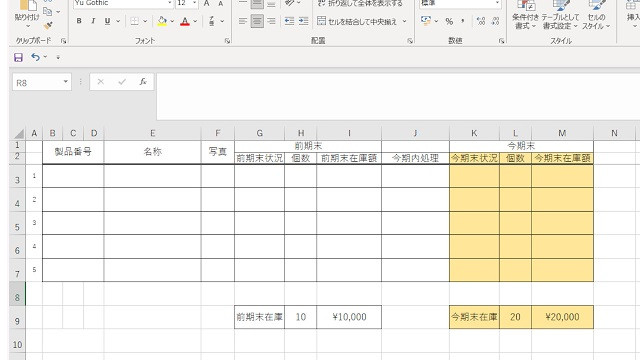

単純で良いと思い続けている方法が、メール本文の文章の中に請求書に値する文面や計算を記載する形で金額を表示し、それによってお客様にお代金をお振込みいただいているというもの。

つまりEメールそのものが「請求書」になっているケースです。

できるだけ単純に手間なくお知らせする方法としてこのベタなやり方を取っています。

その後、正式な納品書は、「レンタル明細書」と名の付くA4書類であり、時間的にもっと後の発行になり発送時に商品と一緒に同封しているのです。

そのため、入金前に必要な「請求書」は「レンタル明細書」とは別のものです。

「電子帳簿保存法」に当てはめたときに、まさにこれは、メールの電子保存を義務付けられるものに当たるということに該当。

クラウドメールからのエクスポートの方法もあるようなのですが、実際に試みましたが、実際にオープンして見る時に、ツールが有料で必要だったり本当に見れるのかどうかが不安でした。

案の定、何段階もステップがありかえって手間、ファイルが開かず、ファイル内を見ることに成功しませんでしたので、このエクスポートの方法が「望ましくない方法」だと判断。

そして、画面スクリーンショットではだめかを兼ね、「税務署」様へお聞きしました。

画面スクリーンショットに、メールの相手先、URLも入っているし、日付と時間も入っていて証拠のようなものにはなりますが、【不可】の回答をいただきました(そりゃそうさ)。

よって、とても困りましたが、お話合いをさせていただく中で、メールそのものの中のフォルダーに、別の関係ないメールとは隔離してお部屋を作りそこにストックすることで生きたままのメールを、メールのサイト内にそのまま保管することにしたのでした。

クラウドメール内であれば、当然ながら、そこは電子保存された場所と言えますので、ちゃんと満たします。

ただ、検索機能としては、1つずつメールにタイトルを付けることができないので、日付と時間が表示されているメールの頭の部分を可能な限りめいっぱいのスクショを並行して保管して、メールの場所探しのためのツールの「PNG」としています。

メールの件名には、合計金額を必ず入れることも徹底し、冒頭部分が映る分かりやすいメールの作り方も工夫するようになりました。

そのように一応メールに関しては電子保存に対応することが出来ています。

そのスクショは、後からたくさんのメールの中からの検索の際には大変役に立たつものであり、会計ソフトにはアップロードして控えとしてとってあります。

ということで、策としましては、そのメールと同じスクショを会計ソフト内に、会計ソフト内にはアップロードできない生きた状態の電子メールは、電子メール内にそのまま専用のお部屋を設けてストックという2本立てで解決。

やぼったいだの、手間だのは後のことで、とりあえず、問題なく「電子帳簿保存法」の規定を満たすためには。。ということを考えての自分なりの方法です。

あとがき

今回のメールに関しては、「PDFで単独に請求書を作ってメールに添付をした構造」であっても結局は、メール本文も必要になるので、メール自体を電子保存しなければならないのです。

よって、これまでのメール自体に請求書という形式は結局シンプルなやり方として、続行することになります。

こちらの都合だけでは考えない、お客様が手間が無く、分かりやすい方法を維持したい気持ちがあったのです。

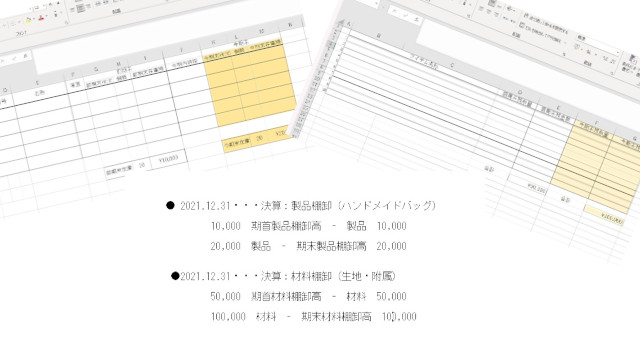

そして、エクセルでお作りした「レンタル明細書」のPDF化はこのようにしました↓。

お客様には、間違いなく紙ベースでお品物と同封する方が分かりやすいですので、印刷して送付を続行(ご返却の際にカラー写真付きのこの書類が必要で、返却日も記載してあるからです。

一方、当方の控えの「レンタル明細書」はエクセルをPDFへ変換して、デジタルで保存させていただくということにしました。

お客様には何ら問題のないことです。

「Q:同じ証憑を相手先と当方とで別々の形式であっても良いのか」というご質問に対しては、「A:OK」との回答をいただいております。

PDFへの変換機能はエクセル内に機能として備わっています(2019年版にはありました)ので、「ファイル」→「エクスポート」→「PDF/XPSドキュメントの作成」のボタンですぐに出来上がります。

結局は、事業者本人がまずはしっかり分かりやすく把握できていることが一番大切。

自分が分かりにくいことは他人はなおさら分かりにくい、そんな見方です(^-^)。