まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

2022年2月頭にそれまで20年間お世話になりました住まいを後にしました。

その時の学びや工夫を<引越シリーズ>の①-⑭に綴らせていただきました。

このたびは、最後の⑭です、最後を締めくくるのは「臭い消し」の対策を「コーヒーの出がらし」を使って行う例です。

洗濯機も設置していない、家財も何もない空のお部屋に初めて入った時に、洗濯機の排水溝から放出されていると思われる臭いがとても気になりました。

とにかく、最初に壁や窓やサンを片っ端から拭き、既成の靴箱の下の隙間などを徹底的に掃除しましたが、臭いに関しては別の力が必要なのです。

このたびは、「消臭」と「芳香」の両方を一緒に行うことで効果が倍増の作業をご紹介したいと思います。

コーヒーの出がらしを使った「消臭機能」の利用と、相性の良い芳香剤を同時に使うという実際に行った消臭対策をお届けします。

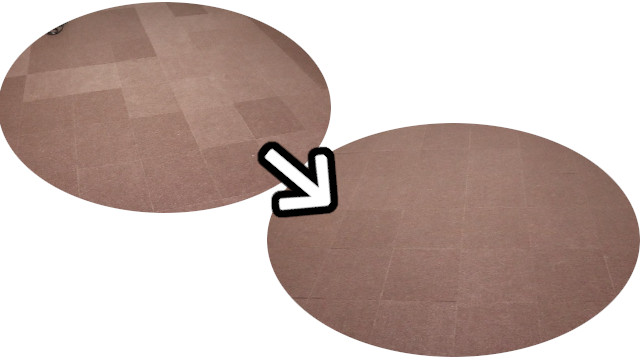

ドリップコーヒーが意外なパワーを発揮する、インテリア性の高い不織布に美しく包み、複数の箇所に設置した

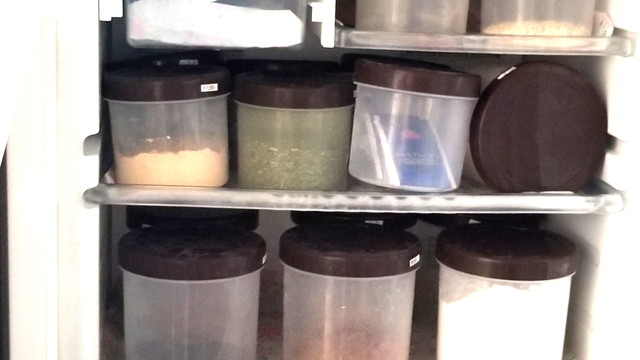

役目を終えたドリップコーヒー:毎日飲むこの出がらしを別でキープ、時々混ぜ乾かしながら保管。

役目を終えたドリップコーヒー:毎日飲むこの出がらしを別でキープ、時々混ぜ乾かしながら保管。

そのまま無造作に大きな入れ物へ投入だけでは、水分がまだあるまま固まっていると、カビが生えやすいので、コンスタントに混ぜながらゆったりとした容器で乾かします。

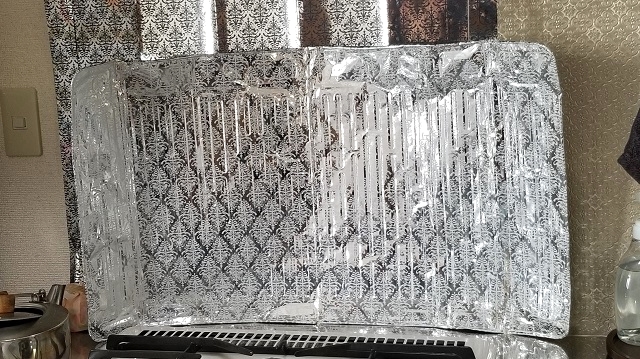

余っていた小さめのステンレスの「おけ」で行いました。

大きなお皿やボールでも良いと思います。

コーヒーが乾いたら、不織布に包んでまとめていきます↓。

不織布に包んだコーヒー:ここからがインテリア、たまたまあった無地の不織布では味気ないと柄を調達↓。

不織布に包んだコーヒー:ここからがインテリア、たまたまあった無地の不織布では味気ないと柄を調達↓。

無地よりも柄の方が一層インテリア性が高まると考えます。コーヒーは数か月で交換して効果を持続します。

無地よりも柄の方が一層インテリア性が高まると考えます。コーヒーは数か月で交換して効果を持続します。

このたび冷凍庫に入れていたコーヒー(ドリップタイプ)がスイッチを切る時にまだ残っていたので、残りを廃棄することになりました。

そこで、もったいないので、捨てずに臭い消しに利用したのでした。

意外ですが、コーヒーが臭い消しになることを過去に聞いたことがあったのでした。

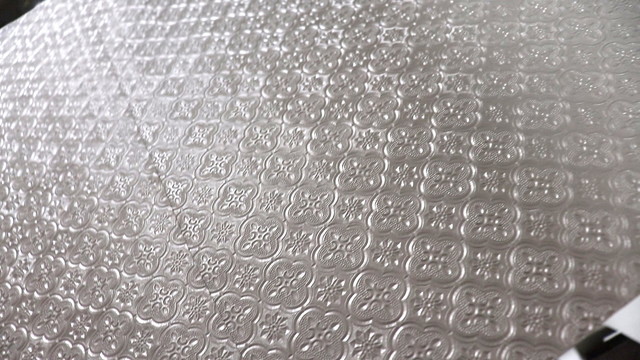

不織布は、およそ25-30cm四方にカット、風呂敷のように十文字にコーヒーを包みます。

さて、効果なのですが、最初は強力なコーヒーの香りが漂いましたが、数日で消えておさまっていきます。

そして、不思議なことに、排水溝から放出される臭いを包み込むように、それを飲み込んでいくかのようなことが感じられ当初の臭いが消えたのでした。

不織布1枚だけだとコーヒーがこぼれることが心配なら、二重にしてOKですが、置いているだけなら一重で十分。

不織布1枚だけだとコーヒーがこぼれることが心配なら、二重にしてOKですが、置いているだけなら一重で十分。

その辺りにポンと置いてあっても立派なインテリアです。

コーヒーの香りに相性の良いような「芳香剤」との共存風景

コーヒーの香りもコーヒーと分かっていれば良いですが、芳香という更なる段階を目指すと少し不足です。

更に一歩段階を上がったような、心地よいフレグランス的なにおいを求め、「芳香剤」を組み合わせて近くで共存します↓。

洗面台の下両サイドでの使用:左右対称に置きました。映っていませんが、上に芳香剤も置いています。

洗面台の下両サイドでの使用:左右対称に置きました。映っていませんが、上に芳香剤も置いています。

上に置いた芳香剤はローズのような香り(お部屋用)です。

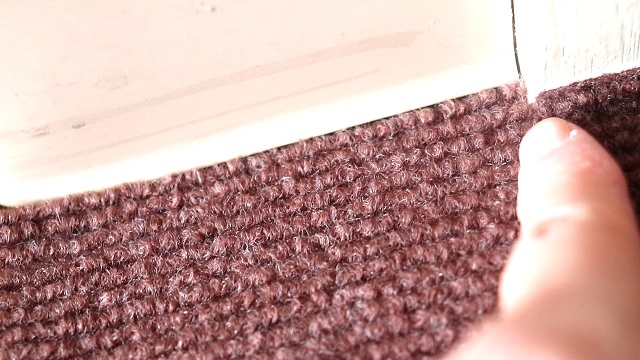

洗濯機回り:物件が面白い作りで洗濯機置き場が扉付きのお部屋。右側にコーヒーを置きました。

洗濯機回り:物件が面白い作りで洗濯機置き場が扉付きのお部屋。右側にコーヒーを置きました。

ここは、冒頭での臭いを一番感じた場所ですので右にコーヒー、左に芳香剤の柑橘類系のにおいタイプ(お部屋用)を設置。

トイレ:窓付きのトイレが有難いのですが、真ん中に芳香剤(トイレ用)を両端にコーヒーを設置するスタイル。

トイレ:窓付きのトイレが有難いのですが、真ん中に芳香剤(トイレ用)を両端にコーヒーを設置するスタイル。

あとがき

これまで連続で①-⑭まで投稿させていただきました、<引越シリーズ>はこの⑭で終了です。

お読みくださいましてありがとうございました。

この後も少し、引っ越し関係の内容を投稿させていただくことがあります。

引っ越しというものは、なかなか奥が深いものです。

たった900m程の近隣への転居であったにもかかわらず、随分大きなリセットであり、リフレッシュだったと思います。

偶然なご縁としましては、旧居も1998年製の30m2程の間取り、この度の新居も1998年製の30m2程の間取りというぴったり同じの「シンクロ」が起きていました。

新しい気持ちになると同時に、この引っ越しを決めたことを心から納得しています。

そして、この2022年の2月の頭の引っ越しを境にその後様々な大きな出来事や大きな変化が起こっていきました。

当ブログ記事は2022.02.28の最初の投稿からおよそ2年半後の2024.08.04にブログ記事の「手直し」の順番で追記や補記などの見直しをしています。

まさにこの文章は今2024.08.04に追記している部分。

今振り返って思うことは、この時が大きな人生の転機だったと思います。

その後これまでのことが大きく変化し、初めての境遇に出くわすこともどんどん起こっていきまして、現在の2024年もまだまだ変化中です。

良いも悪いもそうした体験からは「学ぶ」ことしか選択肢はありません。

この先の努力する事業の発展と人生の行く末の為には起こるべくして起こったことであり、そのきっかけを作ったのも引っ越しの決意が元であったかと。

決してその決意は間違っていなかったと今でも思っております(^-^)。