まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

実は、換気扇が動かなくなるハプニングが起こりまして、短い時間お湯を沸かす程度以外はしばらくガスを使うことをやめています。

コーヒー用のお湯を沸かすにしてもほんの30秒程度で、換気をしながら気を付けています。

長いこと煙を出しながらする本格的な炒め物やゆでたり蒸したりも換気扇無しではやめた方がよいと別の方法を考えました。

出来上がったものを購入ということも良いですが、材料でエコノミーに手作りするというのも飽きが来ないものです。

今回は、それほどたくさんではないですが、実際に作ったメニューと今後作れそうなメニューの考案をご紹介したいと思います。

意外と万能なトースターの存在は貴重、電子レンジ無し、ガスが使用できない状態でもここまでのお料理メニューができることに驚き

もともと電子レンジが壊れて以来電子レンジを持つことを10年くらいやめていますので、ガスやトースターの調理でこれまでもやってきました。

そこへ、このたび換気扇の故障で動かなくなり、それに伴いガスを使うことを中止しておりまして、トースターのみの利用という限られた手段でどこまでのことがやれるかということになります。

トースターならではのメニューとしてはグラタンが浮かびますが、下準備でガスを使うものなので作ってはいませんが、不可能ではないのかもしれません。

グラタンの件は最後に考案として書いてみます。

まず、トースターで作れるメニューで実際に作ったメニューです。

・焼き餅ののり巻き

・エリンギのバター醤油

・焼き魚大根おろし添え

・豚肉と玉ねぎスライスのポン酢がけ

こんな辺りが実際に作ったメニューです。

フライパンなどでガスで調理するよりも、ある意味「うま味」が閉じ込められ、おいしかったりするものもあります。

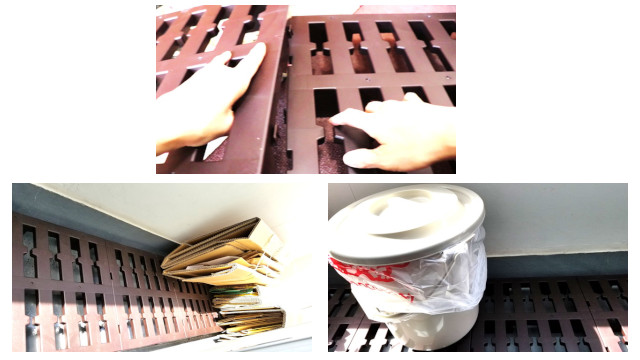

トースターのトレイを敷いて、アルミホイルもさらに敷いて、エリンギのバター醤油などはホイルの隅っこを包み込むように立てて使ったりします。

エリンギは手で縦長に裂くようにちぎると味が染みやすく、パスタで使われる手法。

ボール内で下準備して、混ぜておくとさらに味わい深くいただけるかも。

最後の豚肉と玉ねぎは、ポン酢は出来上がりに鍋みたいに使うのみが良さそう。

ただトースター内は非常に汚れますので、それを覚悟です(^_^;)。

グラタンはガス無しで作れるのか、「グラタン風」なら作れます

今だに「National」製の表記のトースター。サイズや使い勝手が良く、2002年製をまだ使い続けています。

今だに「National」製の表記のトースター。サイズや使い勝手が良く、2002年製をまだ使い続けています。

グラタンはホワイトソース/ベシャメルソースが必要でそれを作る時には、必ずレシピに電子レンジが出てきます。

今のところ、ベシャメルソースたっぷりのグラタンは電子レンジ無し、ガスが使えない状況では難しいと思っています。

しかし、「グラタン風」ということであれば、すべての野菜をスライスして火を通りやすくしておき、オリーブオイルやパン粉、チーズを使って、できる可能性を感じます。

例えば、ジャガイモのスライス、ハムやソーセージの薄切り、玉ねぎすりおろし、などを牛乳、で混ぜ、とろけるチーズを使い、塩・こしょうする、マヨネーズなども使いながら、上にオリーブオイルとバターとパン粉でこんがり。

これで何かグラタン風が出来そうですが、過去に、やはり何か味気無さを感じたこともあります。

ベシャメルソース無しでいかに味が全体に行き渡るように作れるかというところが勝負所になるかと思いますので、コンソメなども出汁として利用すると良さそうです。

おそらく、あっさりな味付けにはなると思いますが、新鮮さも感じると思うのです。

実は、このたびはまだやれておりませんので、「案」のみにとどめましたが、一度やってみたいと思います。

あとがき

YouTube投稿時は、「豚肉と玉ねぎスライスのポン酢がけ」をまだ作っていなかったのであの時点では考案としてご紹介していますが、その直後に作りましたので、現在のブログ記事では、実際に作ったメニューに入りました。

そして、動画内では出てこなかった考案として、上述の「グラタン風」が生まれます。

何かワクワクしてきます。

小麦粉をバターと混ぜないとベシャメルソースが出来ないのでその辺りがトースターでなくどうしても電子レンジの力が必要なのでしょう。

焦がさずに熱を加えることができるものとして、IHヒーターを持ち合わせていれば問題なくでホワイトソースを作れると思います。

その後、1ヶ月程して取り付け作業をしていただき、立派な換気扇が設置されました。

そして、何と、今まで辞めていた「電子レンジ」も置き場所が確保できたので、以前に壊れたモデルと全く同じの小さいバージョンを購入しました。

電子レンジを購入したことで(中古品の綺麗なもの¥3,000くらい:SHARP製)、今後は安心感もありますが、ただ、限られたツールの中でいかに美味しいものを作っていくのかという考案は、新しい挑戦の形としてすごく為になりました(^-^)。