まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ここ近年定番の事業形態「サブスク=サブスクリプションの略」。

気を付けねばならないことは、契約を忘れてしまうほどの定着ぶりが、もしかして事業者側のメリットそのままにどっぷりと利用されているかもしれないこと。

本当に必要なサブスクであるかどうかは、私の場合ですが、大切なお仕事に繋がる部分が少しでもあるかどうかの基準で見直しました。

事業活動の安定化につながる事業者有利の形態の「サブスク」、見合う価値が無いのに一定額を引き落とされ損をしていないかどうかをしっかり見極める

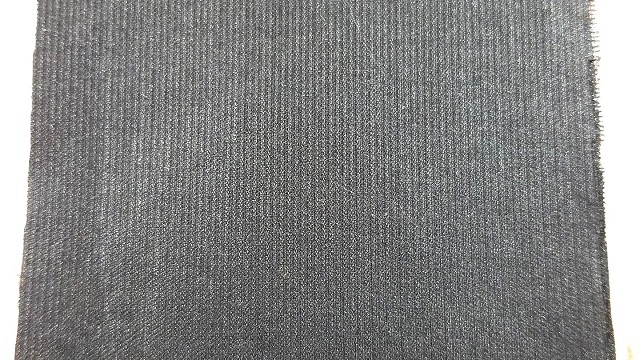

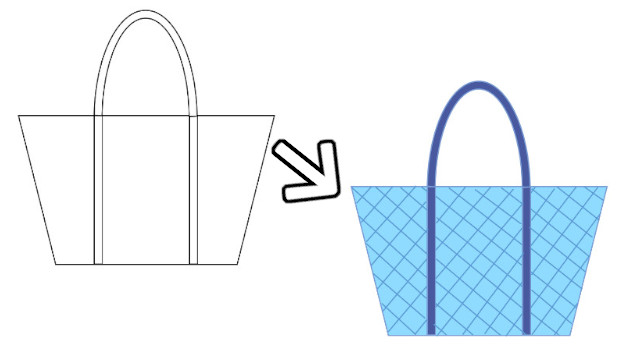

当「本物志向のレンタルジュエリー」では、「サブスク」という形態ではなく、むしろ対極にあるタイプです。

これは1意見ですが、「サブスク」をジュエリーで行うことが「量産的ラインナップ」にイコールだと考えます。

様々な事業形態があってこそ商業のバラエティーや個性だと思いますので、ここ近年の流行の波にあえて乗る必要もなく、「志:こころざし」にマッチしたものなのかどうかで判断しています。

そんな事業者であると同時に、1ユーザーでもある私が、身近なサブスクを拾い上げて見直してみました。

意外にも、「定額・月額」と呼ばれる「サブスク」であふれかえっていることに驚きました。

<新聞>

新聞も1つの、サブスクだと思います。

毎日新聞を読めるのも、以前毎日駅などで新聞を購入していた頃を思い出すと、確実に入手できる点では安定しています。

駅で購入は新聞は数に限りがあり、売り切れの場合もよくあったので、読めない日があることの残念さは何とも言えませんでした。

コンビニなども最低限で数少ないので早く購入せねばならない気持ち的なあせりががストレスを生んでいました。

ということで、新聞は有難いサブスクの1つです。

デジタルの時代ではありますが、まだまだペーパーで新聞を読みたいと希望されている方は多いようです。

これは本も同じですが、「趣味嗜好」のようなもの「価値観」の違いがあると思いますが、デジタルでもアナログでも根本は「サブスク」なのです。

<コンタクトレンズ>

同じ月額払いのコンタクトレンズがあります。

その昔30年くらい前は、コンタクトを落としたりすると3万円以上の料金がかかっていました。

突然お金が必要になることに。。そのことにとても困り猛抗議した記憶がありました。

その時に、宥められ、月額の少額で保険的な役割のシステムをご紹介いただきまして、これがコンタクトレンズの「サブスク」のスタートでした。

それ以来、何も起こらなかった無駄な支払いでありながらも、突如として起こる紛失や割れたりなどの時に、その少しずつのサブスクの支払いのおかげで無料で交換が可能になりました。

「クリアに文字を見る」ということに関しては当然人間として重視することであり、コンタクトレンズは重要なのです。

安定的にスムーズに交換や新調ができる「サブスク」の導入はあるべき流れと発展であったかと。

<会計ソフト代>

インターネット関連費で、毎月クレジットカードに掲載の会計ソフト代。

税理士様などにお願いしておらずすべて自分で青色申告までやっています。

数字の計算はAI・コンピューターにお任せが一番現代的。

計上も会計ソフト会社様のソフト入力を利用させていただく月額払いです。

多少時代の流れと共に値上げはあった近年ですが、まだまだエコノミーで、プランが事業規模に合わせて選べる「マネーフォワード」様です。

質問もできますし、シンプルで無駄のない会計。

料金に関しても、会社様の独自の会計ソフトなどの業者様へのお支払い額などに比べては雲泥の差。

それでもちゃんとした機能であり、融通も利いています。

<レンタルサーバー代>

「サブスク」は、年払いの会費なども該当すると思います。

会計ソフトは月額払いでしたが、レンタルサーバー代に関しては、「エックスサーバー」様にお世話になっていまして、年に一度、向こう一年分を前払いする形の一括です。

これも、月別に÷12をすることで、いかにエコノミーなのかを確認しています。

とても有難いサーバー代、大切なホームページの土台になるツールなのですから必須なのです。

ということで、こんな感じで、すべては、クレジットカードの支払いをしていますので、都度こうして必要性の再確認を毎回する機会があります。

見直すべき「サブスク」とはどういった種類のものなのか

「ヤフー」様への定額支払

ここ半年くらいほとんど「ヤフオク」から離れています。

そうしますと、利用していないのに定額が毎月クレジットカードに掲載されていることが少し引っ掛かります。

あまり気にならないようにとワンコイン程度の金額になっているわけですが。。

ここに関しては迷うところで、やめてしまったら支払いは起こらないが「ヤフオク」でお買い物が出来なくなるのです。

そう考えますと、「楽天市場」「amazon」などは、月額がなくても無料で利用できるサイトだと見ることができます。

しかし、ヤフオクで「仕入」をすることがこれまではありましたので、今後もあり得ると考えますとこちらも必要な「サブスク」であると考えています。

あとがき

一時期、飲食関係分野でも「サブスク導入」の流行がありました。

居酒屋様や食パンなどが該当しますが、食べきれず余っている、訪れないのにお支払いが起こることの不満が出てきたようでその後下火と感じています。

やはり、お店によって、「サブスク」がフィットするタイプとどうしてもお客様にはデメリットの方が大きいということに分かれてしまうのだと思います。

一番はお客様が喜ぶことが事業活動だということを忘れてはいけないので、事業者側とユーザー側双方に同じ比重でメリットがあるべき「バランス」は非常に重要なのではないでしょうか。

事業者側の利益を追求し過ぎると結局は事業自体をご利用いただけないということになってしまうので、慎重に検討せねばならないのが「サブスク」でもあります。

結局、末永く続くことができるという結果がその形態で正解であるかどうかの答えなのだと思います。