まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

今のこの大きな季節の変わり目のタイミングで、コロナが本格的に開けたと感じています。

こうしてポカポカした日和の中で、お洋服の収納とお手入れをする気持ちに。。

まず、ほとんどをクリーニングに出しました。

古着はコスパの面からせっかく安く入手したからとクリーニングをためらうものですが、「気」の事を考えると、一からの自分のターンの着用スタートとしては望ましいことであると考えます。

しかもちゃんとバシャバシャと洗うタイプのクリーニングをしてもらいます。

ということで、ハンガーラックが隙間だらけの今、この隙間が確保されていることこそが活きる環境において、クリーニングとは無縁の残った本革類のお洋服をお手入れしていきました。

本革レザーは手洗いでもクリーニングでもない、「拭くだけ」ということこそが基本の古着好きがお届けするシンプルな収納方法

本革レザーのお洋服の品質表示は、洗濯に関しては手洗いもドライクリーニングも不可。

クリーニング屋様もレザー専用枠を設置されたりして、それでもレザーを洗いたいというニーズにはある程度対応されているようです。

このたびご紹介しますお手入れは、エコノミーで、最低限で簡単。

特に、古着で購入のコスパ維持には向いた管理の仕方ではないかと。

4アイテムの本革レザー服:左から、ロングスカート・パンツ・タイトスカート・ベストとすべて本革。

4アイテムの本革レザー服:左から、ロングスカート・パンツ・タイトスカート・ベストとすべて本革。

何か白い点が付着、おそらく歯磨き粉です。気持ちの良い収納をするためには、これらもすべて拭いていきます。

何か白い点が付着、おそらく歯磨き粉です。気持ちの良い収納をするためには、これらもすべて拭いていきます。

シェニール織のタオルハンカチ:40度程度の湯でしぼり、拭いていきます。爪を立てず端っこで汚れを除去。

シェニール織のタオルハンカチ:40度程度の湯でしぼり、拭いていきます。爪を立てず端っこで汚れを除去。

黒色に馴染んでしまっている透明の付着物もこの時にお湯の力も借りながら拭いていくのです。

油じみなどは一見分かりにくい汚れですが、実は外食時などに飛び散っているものです。

こういった透明感ある汚れなどこそ、放っておくとカビの原因になるのです。

時々タオルハンカチをお湯で絞り直しながら丁寧に隅々まで拭いていきます。タックの隙間なども確認。

時々タオルハンカチをお湯で絞り直しながら丁寧に隅々まで拭いていきます。タックの隙間なども確認。

ウエストの裏側や裾の内側の折り返しも本革レザーの部分はすべてこまめにふき取りしました。お湯ですので。

ウエストの裏側や裾の内側の折り返しも本革レザーの部分はすべてこまめにふき取りしました。お湯ですので。

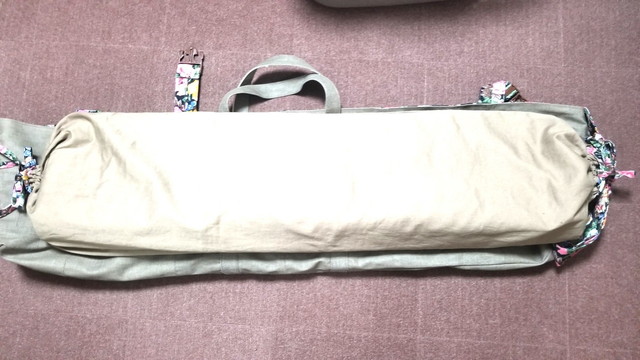

拭き終わった後はバスタオルなどの上に乾かします。

拭き終わった後はバスタオルなどの上に乾かします。

ウエスト部分が乾かす時の優先順位の前半の方が良いです。拭いたウエスト部分の裏側を見せる形でロール。

ウエスト部分が乾かす時の優先順位の前半の方が良いです。拭いたウエスト部分の裏側を見せる形でロール。

と、これだけで本革レザーのお洗濯とイコールの作業は終了です。

次に、最後の1アイテムのベストだけが、更なるお手入れが必要だったのでご紹介します。

これはお洗濯とは少し離れますが、この機会に一緒に行います↓。

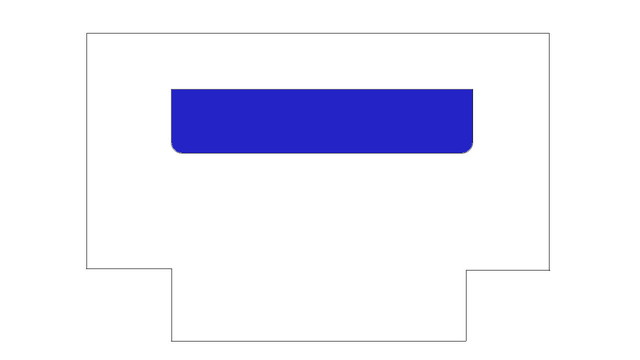

このようなポケット縁の擦れを始めとして、全体的に縁が擦れています。これを味わいととらえるのかどうか。

このようなポケット縁の擦れを始めとして、全体的に縁が擦れています。これを味わいととらえるのかどうか。

過去の動画でもご紹介した、「サフィール レノベイティングカラー補修クリーム」。定番の黒色を使います。

過去の動画でもご紹介した、「サフィール レノベイティングカラー補修クリーム」。定番の黒色を使います。

「東急ハンズ」様の靴のお手入れコーナー(クラフトコーナー)で購入。

主にバッグの縁の擦れにとても有効であるとお聞きしましたが、お洋服の本革レザーでももちろん有効。

靴に関しては、1つで何役も兼ねるつや出し成分まで入った完璧な「KNIGHT:コロンブス社製」を利用させていただいているので、靴には使用しておりません。

また、お洋服やバッグに「KNIGHT」を使用してしまうと、硬くなってしまうことが分かっています。

靴は靴用、お洋服やバッグはそれにふさわしいタイプの補色クリームを分けて利用が相応しいと書かれていました。

このクリームの原産国、いかにも日本製ではない感じ。正解は「フランス製」でした。¥1,485(税込)。

このクリームの原産国、いかにも日本製ではない感じ。正解は「フランス製」でした。¥1,485(税込)。

このお手入れにあたって、古いのを開けたら、残りが少なくて空気が入って、中身のクリームが固まって土みたいになってしまっていました。

そうすると最後まで使い切れないということがあると分かりましたので、都度あまり惜しまずに、必要である場合は、思い切って使用してもかまわないと言えます。

こちらは、2箱目の新品を慌てて購入しにいったところです(^_^;)。

手袋は「ダイソー」様の薔薇柄のもの。やわらかくてこの作業の時に利用させていただいております。

手袋は「ダイソー」様の薔薇柄のもの。やわらかくてこの作業の時に利用させていただいております。

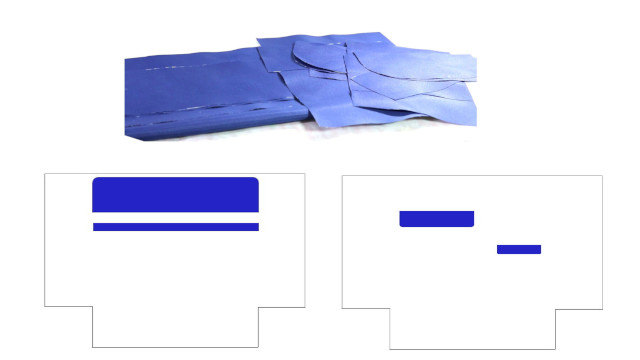

布は、毛羽立ったブランド様の使わない保存袋をカットしたもの。

その他、綿のTシャツの古着なども利用できますので、捨てる前に、この使い方に利用できないかどうかを思い出してみて下さいませ。

クリームを付けて、すべての擦れの部分に塗り込みます。

バックルなども外して内側部分にも塗り込み。擦れが黒で補色されると、一気にドレスライクに寄るのが不思議。

バックルなども外して内側部分にも塗り込み。擦れが黒で補色されると、一気にドレスライクに寄るのが不思議。

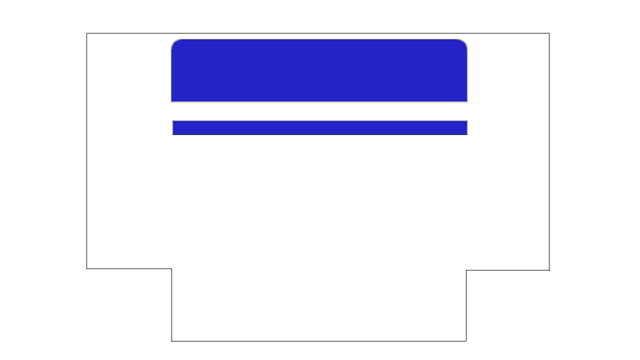

これで、再びハンガーに吊るして乾かします。

この乾かしは最終段階の作業です。クローゼットを持たない私はこのままラックに吊るすことが終了です。

この乾かしは最終段階の作業です。クローゼットを持たない私はこのままラックに吊るすことが終了です。

こうして、ちょうどクリーニングに出払っているお洋服が無い状態で隙間だらけの通気性の良いタイミングで完全に乾かすという期間が得られたのです。

「しっかり乾かす」ということはくれぐれも重視いただきたいことです。

あとがき

レザーのお手入れというと複雑な工程をよく拝見しますが、あれは、プロの方が技術を最大限に駆使した見せ所であったりします。

実は、補色の作業が無い前半に関してなどは、お湯で拭いて、乾かすだけです。

いろいろ塗り重ねすぎるとかえってこれもカビの原因です。

いろいろ塗るというのは、前提が「常にお手入れをする」ということがベースにあると思うのです。

このたびのご紹介は、ずぼらでめったにお手入れしないタイプの方こそ向いた、1年に1度で良いたった1日だけの確実なお手入れ方法。

お肌と同じような性質の本革レザーのお取り扱いは、コスメ分野に似るところがあります。

まずは、「汚れを丁寧にとりベースの状態を大切にする」ということに比重を置いています(^-^)。

書き手:ピクチャレスク

書き手:ピクチャレスク