まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

暖かい季節の色と言えば、パステルカラーですが、白も取り入れたい色。

このたびは、白をメインに考えてみた上下の組み合わせコーデをご紹介したいと思います。

「着回し」という言葉がよく謳われてきましたが、コスパの良さを切り口とした見方では確かに頷けます。

しかし、「おしゃれ度」としては、優劣の差が生まれてしまうデメリットも実はあるのだと見ています。

このたびは、そのような「着回しコーデ」のデメリットの部分をカバーするような装い方の一例として、「セットアップコーデ」をご紹介したいと思います。

白メインのオフカラーコーデを4種、それぞれが「これが一番」と見た渾身の組み合わせで決めたものになります。

4種の色のトーンが少しずつ違うニットそれぞれに一番に合うボトムを考えたベストコーデx4選、「セットアップコーデ」の良さは「おしゃれ度」の高さ

オフカラーのニットを4点は、クリームがかったりグレーがかったりしながらそれぞれが違いのある色です。

ざっくりと「白」と言っても、互いに随分違いがあることを、合わせるボトムや小物コーデの完成で改めて気づくことになります。

一番左から、黄色寄り・グレー寄り・カーキ寄り・クリーム寄り。

これら1点ずつをボトムとしっかり組み合わせていきました。

なぜその組み合わせが一番だと考えるのかという「理由」の部分にご注目下さいませ。

ドレスライクなデニムというところが合わせやすいポイントです。

セーター自体に柄が入っているので、あまり柄の入ったボトムは避けたいとプレーンなイメージをもとに選択。

このセーターの黄色みがかったベージュ寄りな色は、上下の組み合わせとなると結構難しめ。

そんな時は、黄色によくマッチするデニムのネイビーカラーを考えます。

ただ、カジュアルに寄り過ぎるとニットの上品さが薄れるところを、ドレスライクに見せてくれるのがこの写真のデニム。

デニムなのに、ウエストの脇にゴム入りというのが何とも昭和の古き婦人服といった感じ。

バッグは、これも古い時代の「KENZO:ケンゾー」様。

薔薇の花のマルチカラーバッグは、その後のアクセサリー・靴・ベルトの色を決めやすくしてくれます。

バッグは、「イランイラン」の本革レザー製。

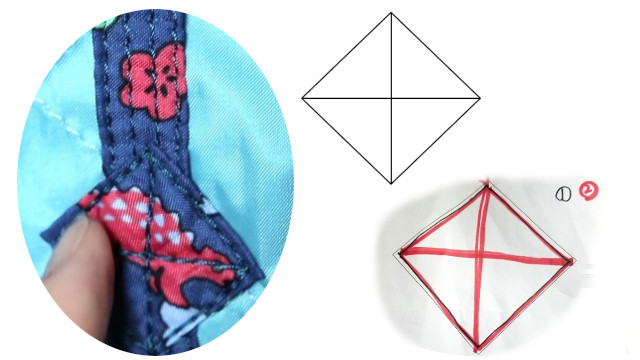

こういったくり抜き型の取っ手のバッグは我がバッグコレクションの中に多くありまして、大変好んでおります。

少し浮いた感じのグレー色寄りなニットをベストと重ねることでコントラストの違和感を感じさせない馴染み方をしてくれました。

ここに移していませんが、ダメ押しの薄グレーの水玉スカーフもあります↓。

そうしますと、更にこのニットがおしゃれにブルーグレーカラーに溶け込んでいくダメ押しのような役割も。。

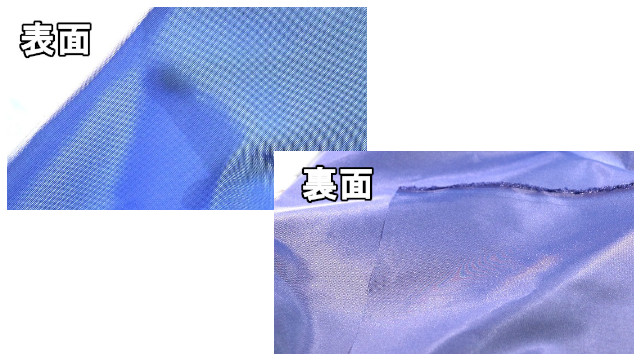

ニットが、裏編みと呼ばれるリブニットの裏側の鱗みたいな様相の柄が特徴です。

パンツのでこぼこした織柄ときっちりとリンクする様子が目に映ります。

ブロックチェックとタータンチェックの混合みたいな先染めチェックという素材自体も素敵。

ここでは、黒と白しか色が使われていないからこそ、バッグも黒無地で差し色に。。

赤や別の色を入れないところが「粋:いき」であると言えます。

モノトーンコーデではよく使われるテクニックであり、3色目を決して入れないという技術のようなもの。

バッグも「エンポリオアルマーニ」様で、キャンパス+レザーコンビの20年以上は前だと思われるバッグです。

続きましては、最後4セット目で、スーツが来ました↓。

流行を感じさせないようなこういったデザインやライン、心より感動しています。

細かく柄を見ますと、ニットのチェック柄とスーツのチェック柄が相性ばっちりです↓。

ということで、全4種のコーデをご紹介しました。

どれもそれぞれの特徴があり、同じものがありません。

どうでしょう、「着回し術」とより良き勝負ができると思いませんか。

1つ1つが緻密で、渾身の組み合わせを考えた「セットアップ術」です。

あとがき

時々、こうやってワードローブに変化があった時に、切り口を工夫しながらご紹介しています。

昭和を過ごしてきました私は、ファッション雑誌全盛期の時代と思われる頃に接触していました。

その雑誌の中の言い回しや解説にすごくかっこよさを感じていました。

コーデなどの写真だけでなく、隅っこにある小さい字で書かれた記事やコメントなるものも少し読んでいたのです。

よく見る「着回しコーデ」もここ近年定番用語になっていますが、それでも、「着回し」がどうしても受け入れられません。

効率の良いお洋服の着方ではあると思ったのですが、実際にはできないのです。

なぜできないのかということは、セットアップに組み合わせたこのたびの着方にその答えがあります。

実際に集めて、着用しながら実体験に基づいたコーデがスタイリストでもないただのコーデが好きな者としてできること。

特に何者でもない者ならではの、縛りのない自由なコーデのご紹介でした(^-^)。