まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

ここ最近ずっと連続製作のナップサック。

数か月ぶりにもう1点の定番品、「エコバッグ:切餅:きりもち」を製作しました。

というのも、このデザインは1枚仕立てで表地1種のみで作るので、縦が1m必要であり、そこそこパーツの数が多いのです。

支柱・取っ手・底ベルトなどの長いパーツが多いというところも特徴です。

一重仕立ては縫い代を美しく隠す工夫が必要で、丁寧な作りとなるとロック始末よりも「ラッピング:くるみ込み」を選択しています。

なかなか良い仕立てのジャケットやコートのハギ目に両端ラッピング/パイピングで縫い代を始末してあるタイプをご覧になったことがあるかもしれません。

ああいった作業が高級感の証(あかし)と言えるのも、手間をかけるからなのです。

さて、この用尺1mかかるデザインを生地ストックの中、「ちりめん」が使えそうだと取り出して製作したのです。

黄色がかったクリームベージュ色の無地のちりめんは凹凸感があって高級感が高まりました。

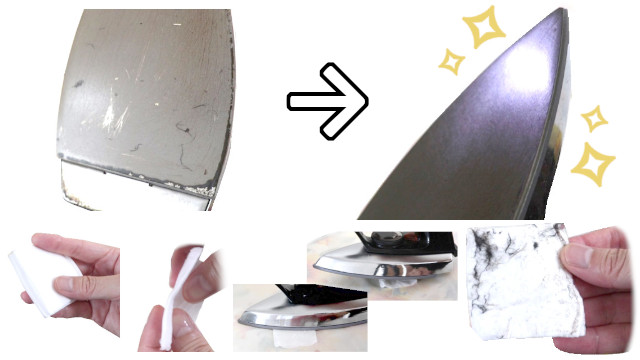

しかし、結果、3つの仕様ミスによりボツとなったのでした。

このたびは、そのミスの3つを解説しまして、ボツにするほどの理由と反対にボツになっても結局は使い勝手には何ら申し分のない現実もお伝えしたいと思います。

①ベルトの取り付け順間違い②三つ折り内部の生地カットし忘れ③トップの三つ折り幅間違い(幅狭過ぎ)の3つのミスでボツになったエコバッグは十分使えた

久しぶりだったのもあり、考案者自らがポイントを忘れて、3箇所仕様通りではない出来上りになりました。

一見問題ないようですが、その作り方に込めた意味があるのでやはりミスになりまして、試作品として自分使いの機会をいただきました。

自分使いの持ち心地などの感触に関しましては、別記事の【1324】に綴らせていただきました。

では、その間違いの場所をを解説してまいります↓。

切餅:<サイズ>縦37cmx横36cmx18cm。<表地:ベージュ>ちりめん、ポリエステル/100%、日本製。

切餅:<サイズ>縦37cmx横36cmx18cm。<表地:ベージュ>ちりめん、ポリエステル/100%、日本製。

大きめの箱も入る程のたっぷりとした容量が誇れる点です。

取っ手もたっぷりとした長さがあるので、少し箱がはみ出しても大丈夫。

現実的な買い物シーンではこうしてはみ出すことも多いと思います。

使い勝手に特に大きく影響することは有りませんでしたが。。

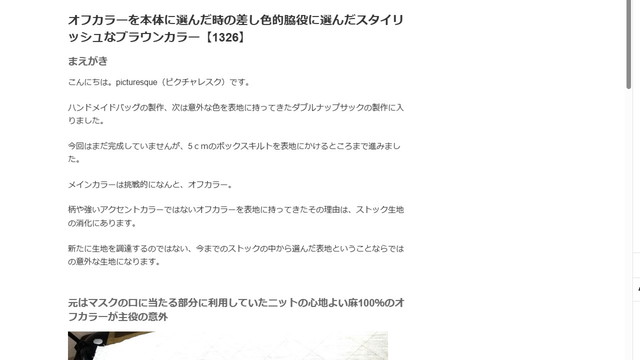

<間違い①>底ベルトの順番を支柱よりも後にしてしまったこと。本来は横向きが先に取り付ける順番です。

<間違い①>底ベルトの順番を支柱よりも後にしてしまったこと。本来は横向きが先に取り付ける順番です。

早速なのですが、肝心な底ベルトの縫い付け順を間違えてしまいました。

ここには深みある理由があり、まずは中に入ったものを底ベルトで底板のような役割で支えるのが第一。

そして、さらならるパワーとして縦の支柱を両サイドから全体を持ち上げるという意味です。

その意味を考えると製作してしまった順番はとんだ矛盾なのです。

このお話をしなければ気付かないことかもしれないですが、意味をこめていますので、非常に違和感があり「間違えた」とどうしても思えるのです。

自分が考案しながらも自らが間違えるというのが何とも。。

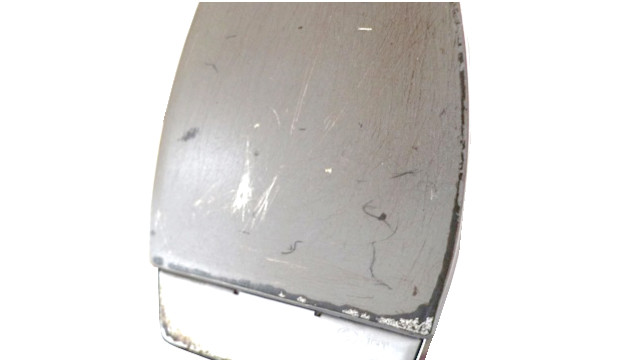

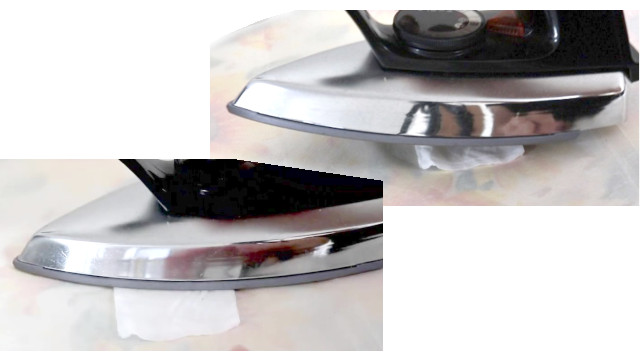

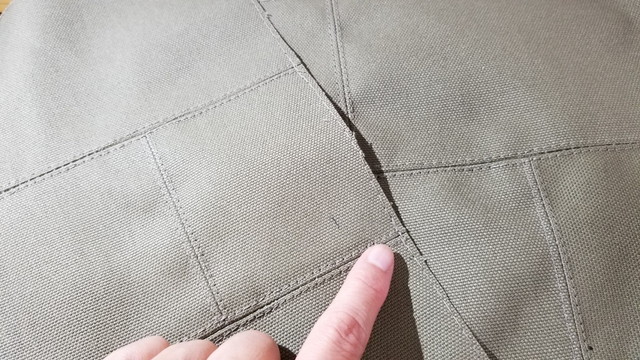

<間違い②>両サイドの縫い代の三つ折りの一番上。三つ折り内部の隠れた1枚をカットし平らにするのが正解。

<間違い②>両サイドの縫い代の三つ折りの一番上。三つ折り内部の隠れた1枚をカットし平らにするのが正解。

この時は忘れても何ら問題がないように感じますが、その後のトップの三つ折りの時にごわつきます。

先に作業のサイドの三つ折り時点で薄くすいておかねばならなかったのです。

後から応急処置的に三つ折りの直前に分厚くなった状態を斜めにカットしていては、結局効果が薄くごわついたままなのです。

そうした結果、トップの三つ折りのステッチはこのごわついた箇所でゆがんでしまったという負の連鎖が。。

そうした結果、トップの三つ折りのステッチはこのごわついた箇所でゆがんでしまったという負の連鎖が。。

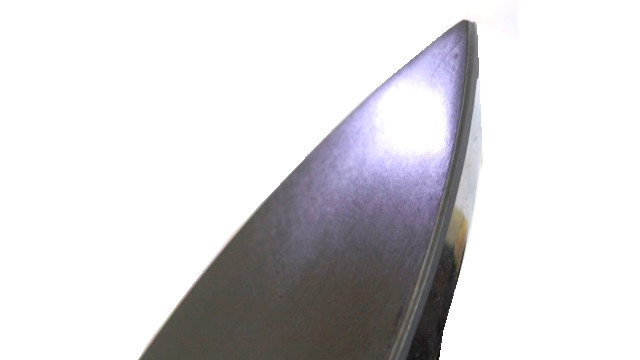

<間違い③>そもそもトップの三つ折りは、1.5cmの巾の三つ折りが正解。サイドと同じ1.25cmずつでミス。

<間違い③>そもそもトップの三つ折りは、1.5cmの巾の三つ折りが正解。サイドと同じ1.25cmずつでミス。

1.5cmを1.25cmで三つ折りしてしまったその差0.25cmの差が意外と大きいのです。

その影響は取っ手の付け位置との距離が増えトップのラインがややたれ気味に。。

ちりめん生地の重くタランとなるという性質には打撃のミスです。

もう1つはバッグの入り口らしく幅をゆったりととりながら、それでいてすっきりとした1.5cmの三つ折りはベストな入口の様子だと確認した上での仕様なのです。

まるで、建築でいうところの「門:もん」のようなイメージですかね。

ということで、3箇所も自分で考えた仕様を間違えるというハプニングを伴った出来上がりだったのでした(^_^;)。

たためる範囲はこれくらいまで。これで縦21cmx横12cmx厚み5cmです。

たためる範囲はこれくらいまで。これで縦21cmx横12cmx厚み5cmです。

それだけ頑丈な作りを追求していると思っていただければと。

あとがき

このたびの3つのミスによって分かった事。。ピクチャレスクはたまたま考案した役割を担っただけであるということです。

自らもその仕様の記録をしっかり見直してその通りに作る何ら第3者なのだという感覚です。

デザインは私だけのものでは決してない、多くの方にアウトプットし広める、「共有型」のものなのだと改めてそう思ったこのたびの製作でした(^-^)。

書き手:ピクチャレスク

書き手:ピクチャレスク