まえがき

こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。

高校生の頃、ファッション雑誌を見てお洋服のランナップをそろえていく夢を描いていました。

1980年代後半に読んだ「nonno」は、夢がいっぱい詰まっていたワクワクの読み物だったのです。

目を凝らしむさぼるように写真を見ていく中で、時々街角の一般の人のコーデも紹介されているコーナーがありました。

もしかして現在の読者モデル様に近いかもしれませんし、たまたまその時に通りかかった「おしゃれさん」であったかもしれません。

当時の私は、写真も見ていたのですが、細かい解説の文字も拝読していました。

その写真に対する「雑誌編集者」様のコメントだと思われます。

その中で印象的でありたくさん登場していたキーワードに、「すっきりとまとめられている」という言い回しがあったことを記憶しています。

この言葉こそが、「瀟洒:しょうしゃ」「洒脱:しゃだつ」「粋:いき」にイコールのフレーズであったと懐かしく思い出します。

余計な飾りは付いていない、その代わり、ところどころの小物使いが差し色になっていて、互いに小物同士のカラーもリンクしていたようなコーデでした。

このたびは、ファッション史や新聞や雑誌の書物によく登場の「洒脱:しゃだつ」と、同じ「洒」という字が入る「瀟洒:しょうしゃ」、そして江戸時代に生まれたと言われる言葉「粋:いき」を勢揃いさせ、どんなテイストをそう呼ぶのかというところまで迫ってまいります。

ファッションを含む「文化」の分野の読み物で多く使われる「瀟洒:しょうしゃ」「洒脱:しゃだつ」「粋:いき」の3つの違いは曖昧だが共通点は「垢抜け」

「洒脱自在:遠山周平 著」を一読。

メンズ分野にはよく見られるテイスト「洒脱」がキーワード。

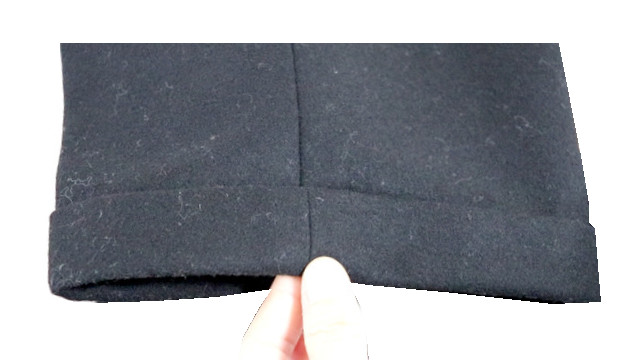

目次が、アイテム1つずつで配置された本の構造、この中でスラックスのタックについて書かれている部分がありました。

前タックの意味は「デザイン」ではなく「機能」なのだということです。

タックのみの美しさだけでも多くのスラックス好きが認めるところであり、機能を越えた「デザイン」とも解釈されているのが現実ではないかと思います。

こうした人を魅了するような優れたパーツは、「機能美」と呼ばれていくのでしょう。

必要な最低限の機能そのままを表したデザインのミニマムさがかえって素敵なのであり、その素敵さは「かっこよさ」を作る要素の1つではないかと思うのです。

この記事を書くにあたって、ネットでそれぞれの意味を調べるも、3つの言葉共通するのは、「垢抜けてすっきりとしたさま」という点。

ピクチャレスクとしては、「瀟洒:しょうしゃ」「洒脱:しゃだつ」「粋:いき」の細かい部分の「ここだ」という「違い」の部分は曖昧で全く分かっておりません。

過去に拝読の本では、「瀟洒=elegant」であると綴られていたことがありました。

ただ、それもその本の著者様の解釈です。

一方で、「共通」の部分はあると思いました、「すっきりとまとまった姿」だと思います。

しかも、その共通の部分が大半を占めるテイストであるとの解釈から、下のような図解が思い浮かびました↓。

あとがき

当ブログ記事は、最初の投稿の2023.12.15からおよそ1年後の2024.12.26にタイトルから見直し、ブログ記事の「手直し」の順番でここまで綴り直しをしてまいりました。

後で貼ります、YouTube動画は当時のままであり、「洒脱」と「瀟洒」だけを比べましたが、いやはや、「粋」も登場させねばならないであろうとブログでは3つを並べたのでした。

言葉が分かれていることも日本語の大切さ、いずれ違いが見つかればお伝えしたいと思います(^-^)。