Preface

Hello,this is picturesque.

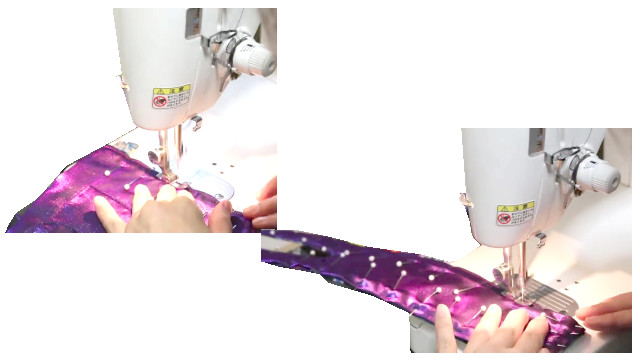

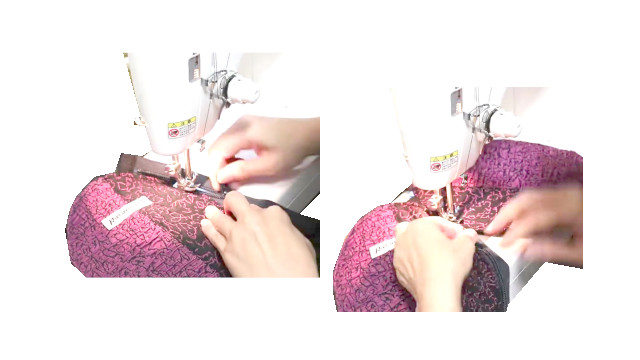

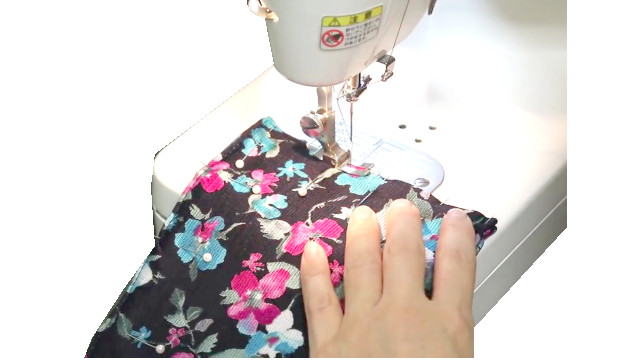

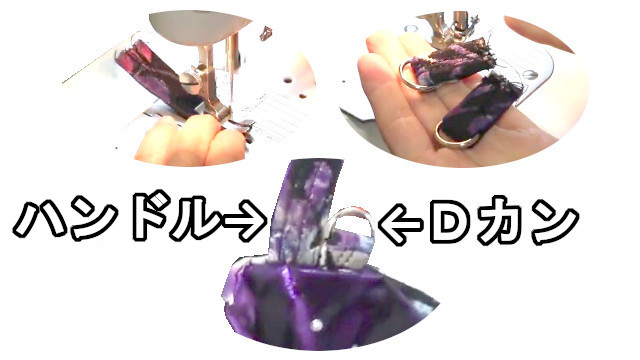

For about three weeks,I have been making five mini shoulder bags in a series called ”Same Material Series”.

This time, we compared all five bags at the same time and named each one.

I hope that the names will be catchy and lovely, so that you will feel attached to them, and that they will also give you some ideas on how to name your creations.

<Summary-Same Material Series> differences in the designs and get hints for design selections

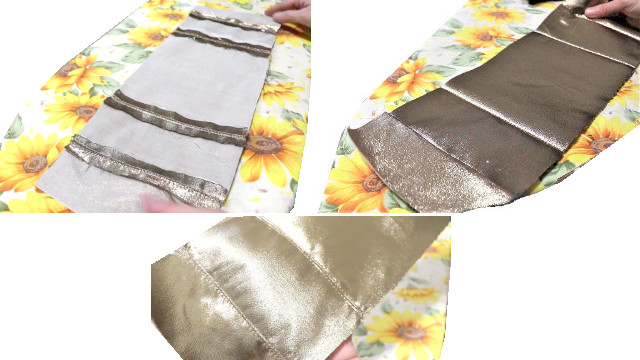

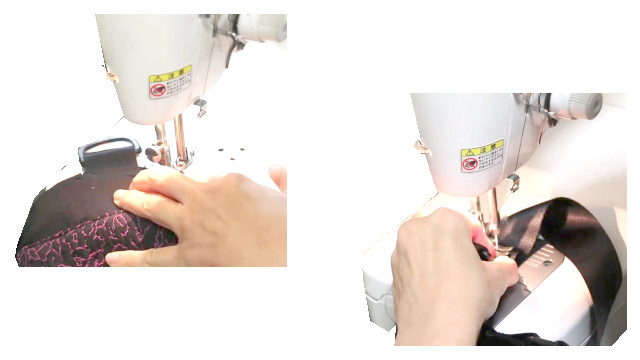

I would like to take this opportunity to tell you that the dome shape in① was remade with an improved pattern using the remaining fabric after making five pieces.

After the change, the black separate fabric on the right side is a different color of black "glitter twinkle satin" as the purple lining.

I was short on fabric, so I decided to switch here.

The bottom is also made of the same black fabric.

Now, let's move on the naming.

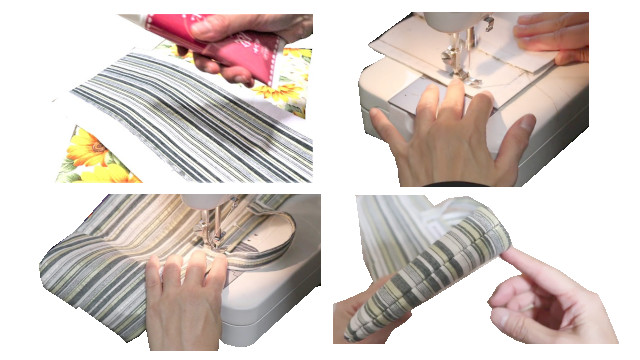

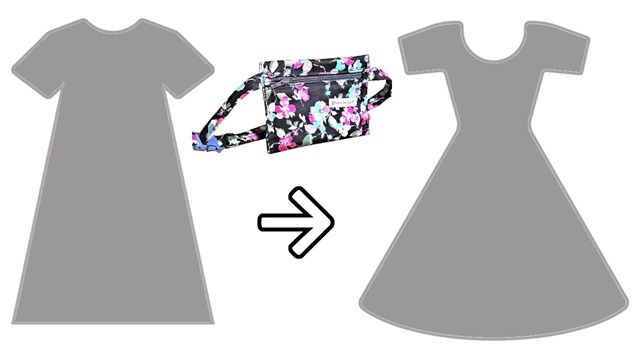

Each has a unique design, and they are traditional and typical, without any unnecessary decoration.

For example, as an appliciation example, I think the atmosphere would change if you made them all larger.

Afterword

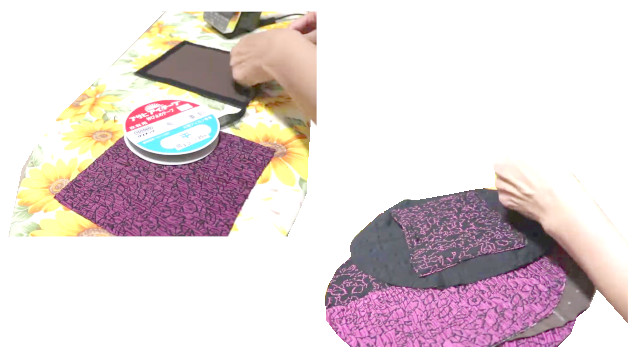

The idea for the series was originally conceived as a result of my hobby of collecting.

I think that even though I don't have the skills, this project has helped to spread the idea.

This blog post was revised on March 19, 2025, about five and a half years after it was first posted on October 24, 2019, and I revised it from the title up to this point.

I am very happy that I was able to rewrite this post by revising it to include a cleaner image like this.

All except for the "Mochikinchaku" in③, while developing it into a different shape.

However, it was very meaningful to be able to try other designs, and I look back on it as an important opportunity that led me to this current decision(^-^).